こんにちは、白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は、1・2年生の保健体育の授業で行われた雪合戦についてお話します。2026年1月24日(土)から25日(日)にかけて、白山市を含む石川県内は強い寒気に覆われ、短時間で顕著な降雪が観測されました。「ドカ雪」と呼べるほどの積雪となり、一面が真っ白の風景に包まれました。

『1年生雪合戦』

大雪から約1週間後の2月2日(月)、1年生はさっそく雪合戦を楽しみました。各チームのゴールにはコーンが設置され、相手チームのコーンに触れたチームが勝利となるほか、雪玉が当たった学生は1分間動けなくなるという特別ルールのもと、学生たちは作戦を立てて雪合戦に挑みました。互いに攻め込もうとするものの、雪玉が次々と命中して動きが止まり、思うようにゲームが進まず、時間内に勝敗は決まりませんでした。激しい戦いとなりましたが、学生たちの楽しそうな笑い声が響き、和やかなひとときを過ごしていました。

続いて行われた自由時間では、学生たちは雪玉を投げ合ったり、大きな雪だるまを作ったり、ソリ滑りを楽しんだりと、それぞれが冬の遊びを満喫していました。

『2年生雪合戦』

2月3日(火)、2年生の授業では、雪合戦&滑り台作りが行われました。まず男子チームは雪合戦に挑みました。各チームは陣地にシェルター(雪壁)を作り、雪玉をたくさん用意して相手チームへと進み攻撃を始めました。その姿はまるで小さな雪の戦士たちのようでした。そこへ突然参戦したフィリップ先生。フィリップ先生は圧倒的なパワーで男子学生を次々抱え上げ、ふかふかな雪に投げ込む一幕もあり、学生たちはフィリップ先生から必死に逃げ回っていました(笑)

一方、女子チームは滑り台づくりに取り組みました。雪を固め、削り、形を整え、完成した滑り台からは「モアイ像」の造形が出現しました。その再現度の高さに学生や教員から驚きの声が上がりました!

白山麓の冬の自然に囲まれた環境の中で、学生たちは身体を動かしながら協力し合い、笑顔あふれるひとときを過ごしました。雪国ならではの体験を通し、学生同士の交流が深まる今年度最後の体育の授業となりました。

間加田 侑里

[動画]KOGEIデジタルアートミュージアム」展示作品より。 自在置物《Protectopus》プロジェクションマッピング

併設校の金沢工業大学 メディア情報学科・出原立子研究室の4年生5名が携わった工芸とデジタルアートを融合した展示会、「KOGEIデジタルアートミュージアム」が、2025年10月11日(土)・12日(日)の2日間、金沢市内の石川県政記念しいのき迎賓館で開催されました。

展示で特に注目を集めたのが、金工作家の古田航也氏の自在置物《Protectopus》を題材としたプロジェクションマッピング。金属ならではの精緻な可動構造と曲線美を持つ《Protectopus》(タコ)に映像が重なり、作品が呼吸し、動き出すかのような錯覚を生み出しました。

この演出を手がけたのは、国際高専を2024年に卒業し、併設校の金沢工業大学メディア情報学科3年次に編入学した徳山美結さんでした。

今年、金沢工業大学大学院への進学も決まっている徳山美結さんに話をお聴きしました。

―― そもそも金沢工業大学への編入を考えたきっかっけについて教えてください。

徳山 国際高専時代からインラタクティブなプロジェクションマッピングに興味を持っていました。

国際高専では3年生は全員1年間のニュージーランド留学を行うのですが、私が3年になった頃は世界中で新型コロナウイルス感染症が蔓延していた時期で、ニュージーランドも2020年3月に国境閉鎖を行っていました。

私たちは当時、ニュージーランドのオタゴポリテクニクの授業をオンラインで受講していました。3年生は「エンジニアリングデザインIII」という授業で課題解決に取り組むのですが、私は同級生の田中杏奈さんとで「SDGs達成に役立つプロジェクションマッピング」をテーマに、複雑なSDGsのトレードオフをプロジェクションマッピングを通じて学習できるゲームを考案しました。

このゲームは、海、森、町などを再現した人間社会のアニメーションを、白山麓キャンパスの校舎内にあるボルダリング用の壁に映し出して遊びます。プレイヤーが壁を登って該当箇所をタッチすると、トレードオフの結果が変化として反映されます。例えば二酸化炭素を減らすために風力発電所を建設すると、森林とそこに住む動物が減ってしまうという仕組みです。ゲームの開発後は、実施テストを重ねて、壁に投影されたアニメーションが見やすくなるように、カラーバランスや部屋の明るさなどを調節しました。

国際高専の3年生がNZの教授陣を前にオンラインでプレゼン

グローバル子女教育便利帳 2022.03.24

https://kikoku-benricho.com/ict-presentation-online/

また5年生の卒業研究でも田中さんとプロジェクションマッピングを使用したSDGs教材ゲーム開発に取り組みました、3年生のときに実現できなかった「触れる」プロジェクションマッピングに再度挑戦したのです。

前学期は併設校の金沢工業大学メディア情報学科の出原立子教授の指導を受けながら技術の修得に努め、人間の動きに反応するプロジェクションマッピングのプロトタイプを制作しました。そして後学期では実際に、SDGsのメリットとデメリットをダイレクトに体験できるゲームをTouch DesignerとReal Senseを用いて開発しました。デモンストレーションでは壁に映し出された映像に手でジェスチャーすることで変化が起きます。例えば電気自動車を増やせばCO2が減る一方コストは増えるトレードオフの様子が視覚的にわかるようにしました。

国際高専卒業後は、「金沢工業大学」というよりも、インタラクティブなプロジェクションマッピングができる「出原研究室」に入りたかった。だから金沢工業大学 メディア情報学科を編入先に選びました。

エンジニアリングデザインVA 前学期成果報告会

国際高専トピックス 2023年8月2日

https://www.ict-kanazawa.ac.jp/2023/08/02/24046/

5年生のエンジニアリングデザイン最終発表

国際高専トピックス2024年2月20日

https://www.ict-kanazawa.ac.jp/2024/02/20/26397/

―― 一貫しているのですね。金沢工業大学3年次編入学後はどうでしたか?

徳山 環境がガラッと変わり、新しい環境に慣れるのに大変でした(笑)

――3年次後学期に念願の出原研究室に決まりましたね。

徳山 「作品制作」という授業の中で、出原先生から「金沢市が毎年開催しているKOGEIフェスタ!が来年(2025年)に開催10周年をいう節目を迎えるにあたり、新しいこととして工芸とデジタルを組み合わせた展示を計画しているのだが、やってみないか」とお話がありました。そこで展示作品へのプロジェクションマッピングについて、見え方、見せ方について検討を行い、後学期の半年分かけプロトタイプを作りました。

――徳山さんは自在置物《Protectopus》(タコ)に取り組みましたね

徳山 2025年4月の段階で金沢市との話が進み、10月に実施することになったので、研究室の4年生5名で制作を進めることになりました。「金属工芸」「加賀友禅」「珠洲焼」の3点を選び、工房を訪問。作品を見せて頂いたり、触ったり、体験させていただいたりして、演出のアイデアを考え、どれにするか決めていきました(珠洲焼はオンラインで実施)。

・金属工芸:金工作家 古田航也氏

・加賀友禅:加賀友禅作家 毎田仁嗣氏・毎田健治氏

・珠洲焼:珠洲焼作家 中島大河氏

私は、インタラクティブなプロジェクションマッピングがしたかったので、どの作品が調和するのか考え、金属工芸を選びました。そして武藤慎哉さん(メディア情報学科4年)との二人で《Protectopus》(タコ)に取り組むことにしました。

――《Protectopus》(タコ)を選んだ理由は?

徳山金工作家の古田さんは鍛金・彫金と呼ばれる技法を使い銅や真鍮の板を金槌でたたき制作をされています。特に「自在置物」と呼ばれる江戸時代からある技法を使った作品づくりをされていて、「現代の自在置物」をテーマにした可動式の動物オブジェに取り組んでいます。関節があるので、本物の動物の様に動かせる仕組みになっているほか、制作した動物に甲冑を着せることで、劣悪な環境下でも生き抜いて行くための人間に対する「抵抗」と「共生」を表現しています。

特に《Protectopus》は長い「足」に一個一個関節がつけてあるので、見た瞬間「めちゃ存在感がある!」と思いました。変化していく海洋環境から身を守るため、ガスマスクを纏っているが、その一方で、人間と共生していくことを望んでいる。そういうコンセプトも興味深く感じました。

金工作家の古田さんの工房で。

《Protectopus》(タコ)は幅約70cm、高さ20cm。

一個一個の関節を曲げることができ、「めちゃ存在感がある!」とこれに決めた金工作家の古田さんの工房で。

《Protectopus》(タコ)は幅約70cm、高さ20cm。

一個一個の関節を曲げることができ、「めちゃ存在感がある!」とこれに決めた

工房を訪れ、《Protectopus》を選んだのは6月末でした。でも7月は約2週間のドイツ短期留学にも行ったので(後述)、制作は夏休み中に行いました。私はUnityを使い、C#でプログラムを書き、武藤さんはBlenderで3Dモデルを制作しました。

Unityを使ったのは、センサを使ったリアルタイム制御をしたかったからです。作家の古田さんも「動く面白さを伝えたい」と希望されたこともありました。

センサは展示台の下に据え(270度検知)、足元を検出。人を検出すると、お魚が出てきたり、タコの足からアブクが出るといったインタラクティブな作品にしました。人間とタコが同じ空間をシェアすることで、共生を体験的に伝えるインタラクションを目標にして制作しました。

――そして「KOGEIデジタルアートミュージアム」の開催日が迫ってきました。

徳山 作品の完成はめちゃギリギリでした(笑)。出原研究室が入る金沢工業大学やつかほリサーチキャンパスの感動デザイン工学研究所1階のスタジオで予備実験を実施したのですが、スタジオでは天井からの投影まではできません。本番と同じ環境でできたのは、「KOGEIデジタルアートミュージアム」が始まる2日前の、しいのき迎賓館の会場ででした。

展示台の下には270度検知できるセンサを設置。人の動きでプロジェクションマッピングの映像が変化するインタラクティブな作品を目指した展示台の下には270度検知できるセンサを設置。人の動きでプロジェクションマッピングの映像が変化するインタラクティブな作品を目指した

――観覧者の反応はどうでしたか?

徳山 研究室としいのき迎賓館とでは環境が全然違うので、センサが動くかどうか、イベントが始まるまで不安でした。また観覧者がどういう反応をするのかも心配でした。

でも会期中、小さなお子さんがたくさん来てくれました。展示台が低く、小さい子は作品との距離が近く、迫力を感じたようです。またお魚がでてくることだけに興味があったのではなく、作品も見てくれました。「どうしてタコはガスマスクつけているの?」といった子供らしい質問もあり、私は「海に捨てられたゴミから自分を守るためだけれども、本当はお友達と仲良くしたいんだよ」と説明しました。同行した大人の方も「なるほど」と納得していただいたようです。

――作品制作に入る前の7月の約2週間、ドイツに留学していましたね。

徳山 実は私が3年生だった2024年の後学期、金沢工業大学のドイツの提携校・Hochschule Hamm-Lippstadt(HSHL。英語名 Hamm-Lippstadt

University of Applied Sciences)からテレサさんが留学していてからテレサさんが留学していて、仲良くなったことと、テレサさんと話す中でドイツに興味を持ったこと、そしてこれは一番の動機ですが、テレサとドイツで会いたかったからです(笑)。

あと、コロナ禍で国際高専時代にニュージーランドに行けず、不完全燃焼だったことも大きかった。

金沢工業大学にはHSHLへの短期留学プログラムとして「HSHLサマースクール」というプログラムがあり(定員2名)、応募することにしました。応募には「IELTS5.0以上」「TOEFL iBT 60以上」といったスコアが求められていましたが、国際高専で学んでいましたので、もちろんクリアしています。またこのプログラムは、菱機工業株式会社(本社 石川県金沢市)からの奨学金と「こぶし会」という金沢工大学園の同窓会からの支援金があり、ありがたかったです。

――約2週間のドイツの滞在はどうでしたか?

徳山 めちゃ濃い2週間でした。毎日、企業訪問があり、海外の企業の職種や職場の雰囲気がわかり、海外で仕事をするというイメージが具体的に持てました。また国際高専での英語の学びを実感した留学でもありました。国際高専ではSTEM科目を英語で学んできたので、専門的な英語表現や用語に慣れていましたし、専門分野が異なる企業による英語での説明についても、内容を理解することができました。 STEMの専門単語を知っていたことで、とても助けられました。

――4月からは金沢工業大学の大学院に進学予定ですね。

徳山 まず1月は今年度取り組んだインタラクティブ プロジェクションマッピングを卒業研究(プロジェクトデザインIII)としてまとめます。大学院進学後も出原研究室で研究を続けます。また機会があれば、インタラクティブな工芸アートのような作品づくりに携わりたいと思っています。

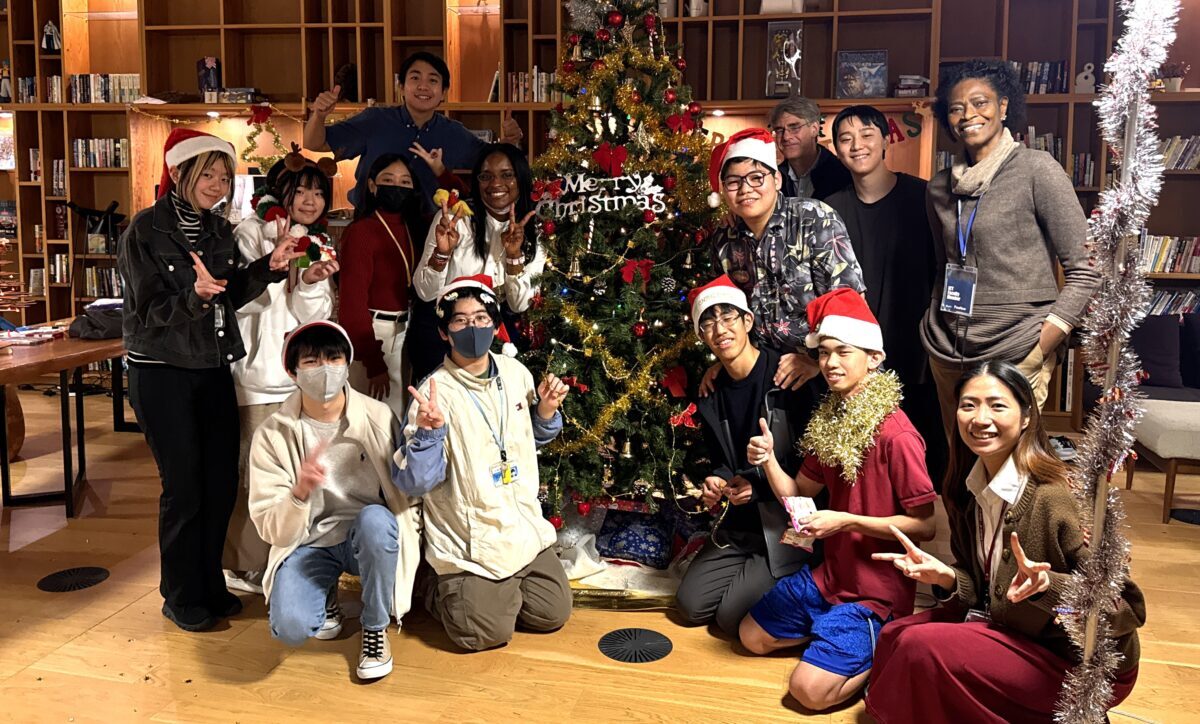

こんにちは、ジャスティン・ハンです。12月は、クリスマス、ハヌカ、クワンザ、あるいは単に新年の始まりなど、多くの文化で祝祭が行われる季節です。祝い方は人や文化によって異なりますが、年末は友人や家族と共に祝う時期であることに変わりはありません。

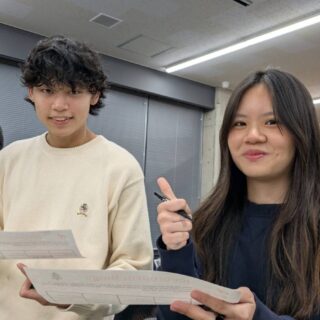

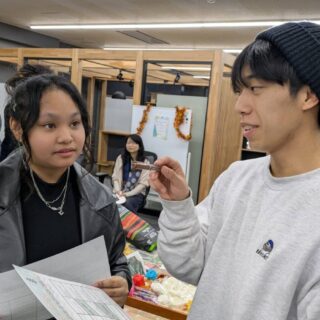

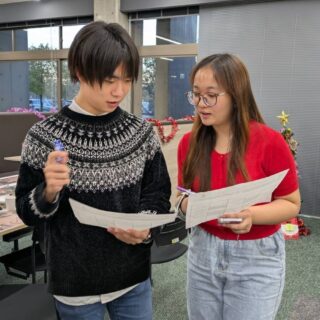

2022年12月以来、ICT金沢キャンパスの教員は、毎年学生のためにボランティアで「ホリデーパーティー」を開催してきました。パーティーは12月の最終週に行われ、学生と教員がリラックスした雰囲気の中で食べ物や飲み物、スナックを楽しみながら、一年の疲れを癒す機会となります。国際交流の精神から、イベント中は参加者全員が英語で話すことが奨励されています。

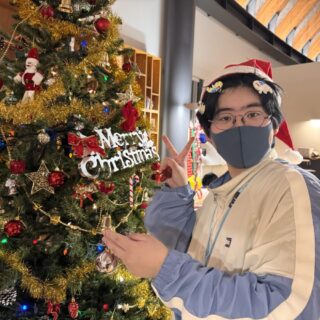

今年のホリデーパーティーは、12月19日(金)の授業終了後に開催され、クリスマスソングが流れる中、学生と教員はピザ、ポテトチップス、ソーダ、ケーキといったシンプルな料理を楽しみました。クリスマスは多くの文化で最も広く祝われる行事の一つであるため、部屋はクリスマスツリーや飾りで彩られ、華やかな雰囲気に包まれていました。

今年はこれまでとは異なり、留学支援・国際交流センターの協力を得て、シンガポール理工学院から「マイルプログラム」で金沢を訪れていた学生10名と教員2名もパーティーに参加してくれました。まずは、ICTの学生と一緒にアイスブレイクゲームで自己紹介をし、お互いの文化について学んだ後、いくつかの小グループに分かれて簡単なパーティーゲームを楽しみました。

3時間の笑いと楽しい時間の後、残念ながらパーティーは終了し、皆それぞれの週末の予定に向けて帰路につきました。このパーティーが、ほんの少しでも皆さんの年末を明るい気持ちで過ごし、新しい年を前向きに迎える助けになっていればと思います。

ジャスティン・ハン

こんにちは!白山麓キャンパスでラーニングメンターを担当している、ドミソン・アブワンです。

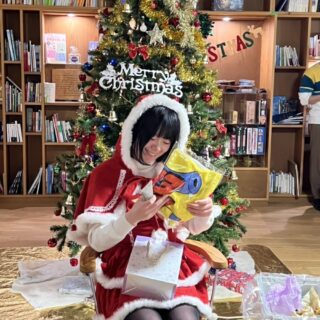

2025年12月19日(金)の夜、いつものラーニングセッションの時間が、夢のようなひとときに変わりました。リビングコモンズは、言葉では言い表せないようなクリスマスムードに包まれ、放課後にはスクラブルゲームも楽しみました。

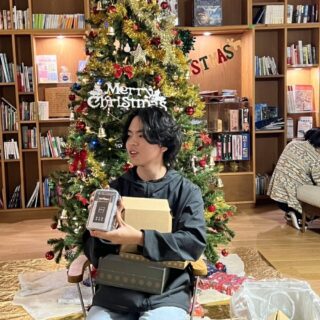

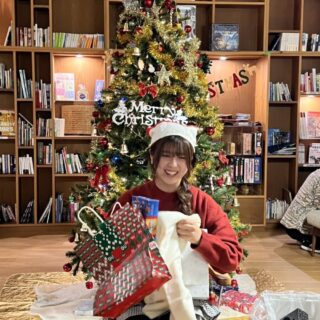

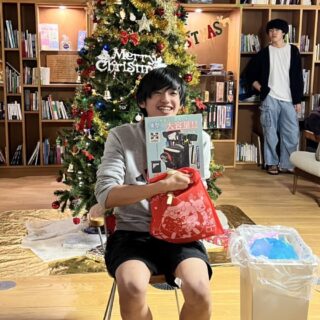

クリスマスパーティー当日までの準備期間も、すでにワクワクする時間でした。学生たちは数日かけて、色とりどりのライトやオーナメントでリビングコモンズを飾り付けました。中でもひときわ目立っていたのが、背の高いクリスマスツリーです。学生たちは、それぞれのシークレットサンタの相手に気づかれないよう、こっそりとプレゼントをツリーの下に置いていきました。さらに、手作りの「アドベントカレンダー」も用意し、12月の毎日に小さなサプライズを加えました。こうした準備が、特別な夜への期待を少しずつ高めていきました。

12月19日の放課後に開催されたクリスマスイベントは、英語科によるICT初の「クリスマス・スクラブル・トーナメント」から始まりました。1年生と2年生の学生が混成チームを組み、ものすごい速さで単語を作っていきました。中には、ボードゲームが初めてにもかかわらず、400点以上を獲得した学生もいました!優勝チームには賞品が贈られましたが、それ以上に、参加した全員が達成感いっぱいの笑顔で終えることができました。

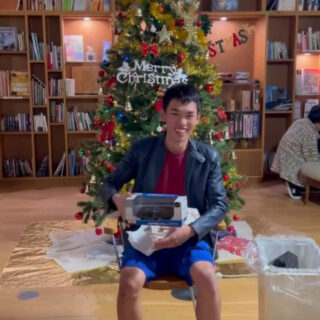

続いて行われたのが、「シークレットサンタのギフトハント」です。学生たちが夕食を楽しんでいる間に、ラーニングメンターたちが“Sneaky Elves”(サンタクロースの助手としてプレゼント作りを手伝ったり、いたずらを仕掛けたりするエルフ)に変身し、ツリーの下からプレゼントを集めてリビングコモンズのあちこちに隠しました。学生たちが戻ると、宝探しのようなプレゼント探しが始まり、歓声や笑い声があふれました。中には少し困った顔をしている人もいました。実は私自身も、自分のプレゼントを見つけるのに助けが必要でした!

すべてのプレゼントが見つかると、再びツリーの周りに集まり、開封の時間となりました。中身を推理しながら開ける学生もいれば、待ちきれずすぐに包みを開ける学生もいました。プレゼントは実に多彩で、光るライトセーバーのおもちゃ、学生たちに大人気のトルティーヤ、ロボット制作に使える工具、小説やその他の書籍、かわいらしい部屋の装飾品など、誰もが笑顔になるものばかりでした。

その後は、お菓子をつまみながらゲームをしたり、会話を楽しんだりと、ゆったりとした時間が流れました。ビデオゲームに興じる学生もいれば、チップスやクッキーを囲んで談笑する学生もいました。過ごし方はそれぞれでしたが、パーティーがお開きになる頃には、全員が心もお腹も満たされて幸せな気持ちになりました。

この素敵な夜を一緒につくってくれたすべての方々に、心から感謝します。ツリーの飾り付けから、心のこもったプレゼント選びまで、一つひとつの小さな瞬間が積み重なり、忘れられない思い出となりました。これからも、言葉遊びゲームやサプライズ、そしてみんなでお祝いできる時間を共有していきたいと思います。メリークリスマス!

ドミソン・アブワン

こんにちは! 4年佐野 獅悠です。

こんにちは! 4年佐野 獅悠です。

僕のお気に入りの場所である夢考房を紹介したいと思います。

夢考房は金沢キャンパスにある機械工作ができる場所です。金沢工業大学の学生がメインで使っていますが、僕たちICTの学生も利用することができます。金沢キャンパスでもMaker Studio Ⅴというところで機械工作ができますが、夢考房は規模が大きく、さらにライセンスを持っていれば、教員が立ち会っていなくても開館時間(平日は21時まで、土曜日は17時まで)は自由に利用することができます。

僕は1年生の時からデザイン&ファブリケーションクラブに所属し、高専ロボコンプロジェクトに参加しています。最初は何もわからなかったのですが、加工する楽しさに目覚め、現在も加工に没頭しています。

夢考房では安全講習とライセンス講習を受講すると工作機械等を使用することができます。1年生の時に白山麓キャンパスのMaker Studioでも受講していたのですが、夢考房のライセンス講習は、より専門分野に分かれた講習になっているため、時間も長くかなりハードです。また、申し込みが集中しやすい前学期は抽選になる場合もあるため、なかなか思うように講習を受けることができない時期があり、高専ロボコンのロボット製作をしていたため、少し焦りました。

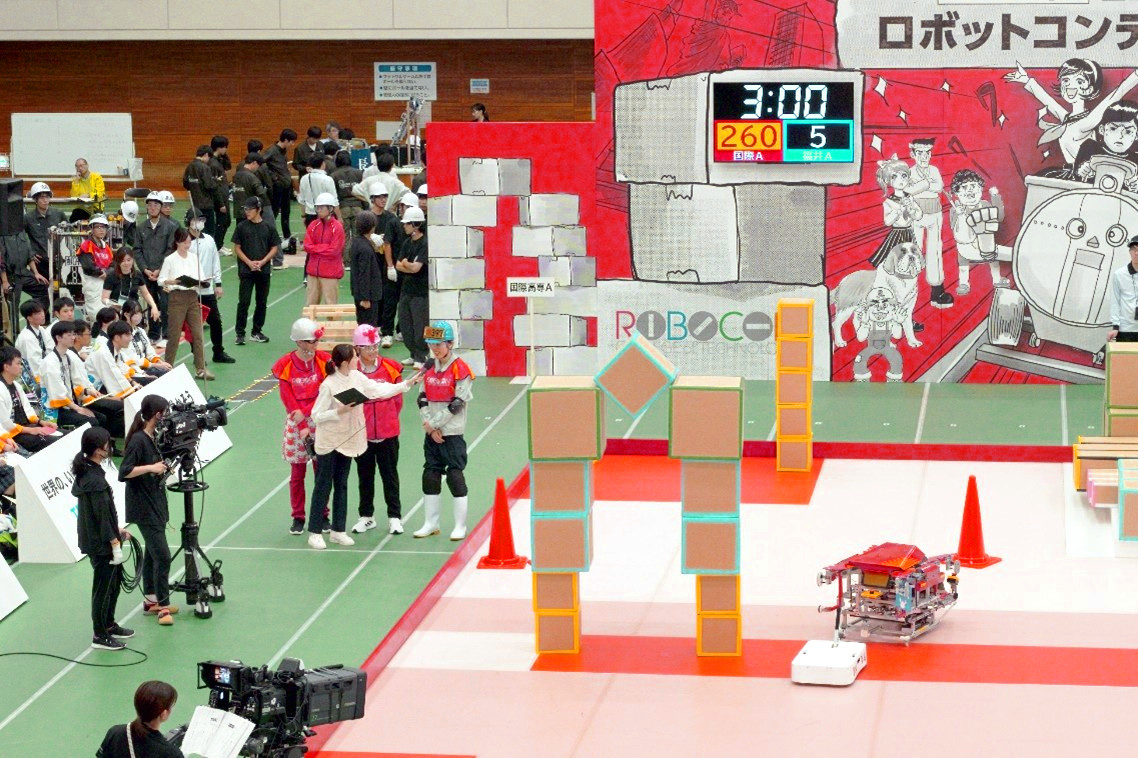

少し話が横道にそれますが、高専ロボコンは4月中旬にルールが発表され、10月に地区大会があり、11月中旬に全国大会があります。今年の東海北陸地区大会は10月5日(日)に富山市でありました。予選リーグ1戦目はミスすることなくゲートをロボットがくぐり、260点をたたき出すことができましたが、2戦目ではゲートが崩れ、予選リーグを敗退しました。しかし、なんと「技術賞」を受賞し、審査員の方々の推薦により全国大会への出場権を得ることができました!!!

11月16日(日)の全国大会に向けて、ロボットの改良をすることになりました。細かい話は林 道大先生のICTジャーナルにお任せします。

いつも練習をしていた金沢キャンパスの校舎では、天井に段ボールが当たりそうになったり、場所も少し狭いので、ロボットがゲートをうまく周回できなかったりすることもあったため、全国大会の2週間前に急遽夢考房で練習をさせてもらうことになりました。普段は金沢工業大学ロボットプロジェクトの皆さんが使用している場所をお借りし、のびのびと実戦さながらの練習をすることができました。普段お世話になっている夢考房の技師さんや金沢工業大学の先輩も見に来てくれていたので、少し緊張しました。

皆さんの応援もあり、全国大会で1回戦を突破することができました!!!!! 残念ながら、2回戦敗退となりましたが、名誉ある「デザイン賞」を受賞しました。メインメンバーが4人しかおらず、指導教員の林先生には多大なるご迷惑をおかけしましたが(今も迷惑をかけているけど)、胸を張って帰ることができる結果となりました。林先生が受賞したといっても過言ではありません。

さて、夢考房がただ工作機械を使用できる場所ではなく、なぜ僕のお気に入りの場所になったかを説明したいと思います。

ICTの4年生ではインターシップの授業があり、金沢工業大学の研究室や学生による交流と情報発信の拠点である学生ステーション等でインターシップを体験することができます。配属先の1つに夢考房もあり、僕は迷わず夢考房に希望を出しました。

夢考房で約3か月間のインターシップを経験し、夢考房利用者が使用するマニュアル作りにも携わらせてもらいました。僕としては初めてやることだらけで、単に利用者側から見ていた夢考房という施設が(少しだけですが)運営側から見ることができ、工作機械や安全に対する意識が変化した気がします。そしてもっとしっかり携わっていきたいと思い、夢考房の学生スタッフを志望しました。

学生スタッフ(学内インターシップ)制度についても少し説明します。金沢工業大学ではキャンパス内で勤務する学生スタッフ制度を運用していて、勤務している学生はキャンパスの環境をより良いものにするため積極的に運営に携わり、収入を得るばかりでなく人間力養成の場にもなっているそうです(詳しくはこちら>>)。金沢工業大学では働ける場所がたくさんありますが、ICTの学生は夢考房と学生ステーションで働くことができます。

授業でもあるインターンシップでお客様に近い形で働かせてもらっていた時とは違い、給料をもらっての勤務になったので、技師の方や先輩に迷惑をかけないようにと頑張っています。

夢考房学生スタッフは黄色のジャンパーを着用して勤務しているため、イエロースタッフとも呼ばれています。仕事は多岐にわたり、受付業務や工作機械の点検、掃除等、夢考房を利用する学生の皆さんが安心・安全に作業できるように気を配っています。工作機械にも以前より少し詳しくなって、自分なりに成長できているかなと思っています。

とにかく加工することが楽しく、加工機械がたくさんあること、技師の方や先輩たちと雑談することもあり、夢考房という場所は僕にとって居心地がよく、生活の一部となっています。

今年の2月21日(土)には夢考房プロジェクト発表会があり、高専ロボコンもブースがありますし、10月に開催される高専祭(文化祭)では一般公開もされていますので、夢考房に興味がある方はぜひお越しください。見るだけでも楽しい施設です。

以上、僕のお気に入りの場所である夢考房の紹介でした。

佐野 獅悠