Kanazawa

金沢キャンパス

[動画]KOGEIデジタルアートミュージアム」展示作品より。 自在置物《Protectopus》プロジェクションマッピング

併設校の金沢工業大学 メディア情報学科・出原立子研究室の4年生5名が携わった工芸とデジタルアートを融合した展示会、「KOGEIデジタルアートミュージアム」が、2025年10月11日(土)・12日(日)の2日間、金沢市内の石川県政記念しいのき迎賓館で開催されました。

展示で特に注目を集めたのが、金工作家の古田航也氏の自在置物《Protectopus》を題材としたプロジェクションマッピング。金属ならではの精緻な可動構造と曲線美を持つ《Protectopus》(タコ)に映像が重なり、作品が呼吸し、動き出すかのような錯覚を生み出しました。

この演出を手がけたのは、国際高専を2024年に卒業し、併設校の金沢工業大学メディア情報学科3年次に編入学した徳山美結さんでした。

今年、金沢工業大学大学院への進学も決まっている徳山美結さんに話をお聴きしました。

―― そもそも金沢工業大学への編入を考えたきっかっけについて教えてください。

徳山 国際高専時代からインラタクティブなプロジェクションマッピングに興味を持っていました。

国際高専では3年生は全員1年間のニュージーランド留学を行うのですが、私が3年になった頃は世界中で新型コロナウイルス感染症が蔓延していた時期で、ニュージーランドも2020年3月に国境閉鎖を行っていました。

私たちは当時、ニュージーランドのオタゴポリテクニクの授業をオンラインで受講していました。3年生は「エンジニアリングデザインIII」という授業で課題解決に取り組むのですが、私は同級生の田中杏奈さんとで「SDGs達成に役立つプロジェクションマッピング」をテーマに、複雑なSDGsのトレードオフをプロジェクションマッピングを通じて学習できるゲームを考案しました。

このゲームは、海、森、町などを再現した人間社会のアニメーションを、白山麓キャンパスの校舎内にあるボルダリング用の壁に映し出して遊びます。プレイヤーが壁を登って該当箇所をタッチすると、トレードオフの結果が変化として反映されます。例えば二酸化炭素を減らすために風力発電所を建設すると、森林とそこに住む動物が減ってしまうという仕組みです。ゲームの開発後は、実施テストを重ねて、壁に投影されたアニメーションが見やすくなるように、カラーバランスや部屋の明るさなどを調節しました。

国際高専の3年生がNZの教授陣を前にオンラインでプレゼン

グローバル子女教育便利帳 2022.03.24

https://kikoku-benricho.com/ict-presentation-online/

また5年生の卒業研究でも田中さんとプロジェクションマッピングを使用したSDGs教材ゲーム開発に取り組みました、3年生のときに実現できなかった「触れる」プロジェクションマッピングに再度挑戦したのです。

前学期は併設校の金沢工業大学メディア情報学科の出原立子教授の指導を受けながら技術の修得に努め、人間の動きに反応するプロジェクションマッピングのプロトタイプを制作しました。そして後学期では実際に、SDGsのメリットとデメリットをダイレクトに体験できるゲームをTouch DesignerとReal Senseを用いて開発しました。デモンストレーションでは壁に映し出された映像に手でジェスチャーすることで変化が起きます。例えば電気自動車を増やせばCO2が減る一方コストは増えるトレードオフの様子が視覚的にわかるようにしました。

国際高専卒業後は、「金沢工業大学」というよりも、インタラクティブなプロジェクションマッピングができる「出原研究室」に入りたかった。だから金沢工業大学 メディア情報学科を編入先に選びました。

エンジニアリングデザインVA 前学期成果報告会

国際高専トピックス 2023年8月2日

https://www.ict-kanazawa.ac.jp/2023/08/02/24046/

5年生のエンジニアリングデザイン最終発表

国際高専トピックス2024年2月20日

https://www.ict-kanazawa.ac.jp/2024/02/20/26397/

―― 一貫しているのですね。金沢工業大学3年次編入学後はどうでしたか?

徳山 環境がガラッと変わり、新しい環境に慣れるのに大変でした(笑)

――3年次後学期に念願の出原研究室に決まりましたね。

徳山 「作品制作」という授業の中で、出原先生から「金沢市が毎年開催しているKOGEIフェスタ!が来年(2025年)に開催10周年をいう節目を迎えるにあたり、新しいこととして工芸とデジタルを組み合わせた展示を計画しているのだが、やってみないか」とお話がありました。そこで展示作品へのプロジェクションマッピングについて、見え方、見せ方について検討を行い、後学期の半年分かけプロトタイプを作りました。

――徳山さんは自在置物《Protectopus》(タコ)に取り組みましたね

徳山 2025年4月の段階で金沢市との話が進み、10月に実施することになったので、研究室の4年生5名で制作を進めることになりました。「金属工芸」「加賀友禅」「珠洲焼」の3点を選び、工房を訪問。作品を見せて頂いたり、触ったり、体験させていただいたりして、演出のアイデアを考え、どれにするか決めていきました(珠洲焼はオンラインで実施)。

・金属工芸:金工作家 古田航也氏

・加賀友禅:加賀友禅作家 毎田仁嗣氏・毎田健治氏

・珠洲焼:珠洲焼作家 中島大河氏

私は、インタラクティブなプロジェクションマッピングがしたかったので、どの作品が調和するのか考え、金属工芸を選びました。そして武藤慎哉さん(メディア情報学科4年)との二人で《Protectopus》(タコ)に取り組むことにしました。

――《Protectopus》(タコ)を選んだ理由は?

徳山金工作家の古田さんは鍛金・彫金と呼ばれる技法を使い銅や真鍮の板を金槌でたたき制作をされています。特に「自在置物」と呼ばれる江戸時代からある技法を使った作品づくりをされていて、「現代の自在置物」をテーマにした可動式の動物オブジェに取り組んでいます。関節があるので、本物の動物の様に動かせる仕組みになっているほか、制作した動物に甲冑を着せることで、劣悪な環境下でも生き抜いて行くための人間に対する「抵抗」と「共生」を表現しています。

特に《Protectopus》は長い「足」に一個一個関節がつけてあるので、見た瞬間「めちゃ存在感がある!」と思いました。変化していく海洋環境から身を守るため、ガスマスクを纏っているが、その一方で、人間と共生していくことを望んでいる。そういうコンセプトも興味深く感じました。

金工作家の古田さんの工房で。

《Protectopus》(タコ)は幅約70cm、高さ20cm。

一個一個の関節を曲げることができ、「めちゃ存在感がある!」とこれに決めた金工作家の古田さんの工房で。

《Protectopus》(タコ)は幅約70cm、高さ20cm。

一個一個の関節を曲げることができ、「めちゃ存在感がある!」とこれに決めた

工房を訪れ、《Protectopus》を選んだのは6月末でした。でも7月は約2週間のドイツ短期留学にも行ったので(後述)、制作は夏休み中に行いました。私はUnityを使い、C#でプログラムを書き、武藤さんはBlenderで3Dモデルを制作しました。

Unityを使ったのは、センサを使ったリアルタイム制御をしたかったからです。作家の古田さんも「動く面白さを伝えたい」と希望されたこともありました。

センサは展示台の下に据え(270度検知)、足元を検出。人を検出すると、お魚が出てきたり、タコの足からアブクが出るといったインタラクティブな作品にしました。人間とタコが同じ空間をシェアすることで、共生を体験的に伝えるインタラクションを目標にして制作しました。

――そして「KOGEIデジタルアートミュージアム」の開催日が迫ってきました。

徳山 作品の完成はめちゃギリギリでした(笑)。出原研究室が入る金沢工業大学やつかほリサーチキャンパスの感動デザイン工学研究所1階のスタジオで予備実験を実施したのですが、スタジオでは天井からの投影まではできません。本番と同じ環境でできたのは、「KOGEIデジタルアートミュージアム」が始まる2日前の、しいのき迎賓館の会場ででした。

展示台の下には270度検知できるセンサを設置。人の動きでプロジェクションマッピングの映像が変化するインタラクティブな作品を目指した展示台の下には270度検知できるセンサを設置。人の動きでプロジェクションマッピングの映像が変化するインタラクティブな作品を目指した

――観覧者の反応はどうでしたか?

徳山 研究室としいのき迎賓館とでは環境が全然違うので、センサが動くかどうか、イベントが始まるまで不安でした。また観覧者がどういう反応をするのかも心配でした。

でも会期中、小さなお子さんがたくさん来てくれました。展示台が低く、小さい子は作品との距離が近く、迫力を感じたようです。またお魚がでてくることだけに興味があったのではなく、作品も見てくれました。「どうしてタコはガスマスクつけているの?」といった子供らしい質問もあり、私は「海に捨てられたゴミから自分を守るためだけれども、本当はお友達と仲良くしたいんだよ」と説明しました。同行した大人の方も「なるほど」と納得していただいたようです。

――作品制作に入る前の7月の約2週間、ドイツに留学していましたね。

徳山 実は私が3年生だった2024年の後学期、金沢工業大学のドイツの提携校・ハム-リップシュタット大学 (HSHL)からテレサさんが留学していて、仲良くなったことと、テレサさんと話す中でドイツに興味を持ったこと、そしてこれは一番の動機ですが、テレサとドイツで会いたかったからです(笑)。

あと、コロナ禍で国際時代にニュージーランドに行けず、不完全燃焼だったことも大きかった。

金沢工業大学にはハム-リップシュタット大学(HSHL)への短期留学プログラムとして「HSHLサマースクール」というプログラムがあり(定員3名)、応募することにしました。応募には「IELTS5.0以上」「TOEFL iBT 60以上」といったスコアが求められていましたが、国際高専で学んでいましたので、もちろんクリアしています。またこのプログラムは、菱機工業株式会社(本社 石川県金沢市)からの奨学金と「こぶし会」という金沢工大学園の同窓会からの支援金があり、ありがたかったです。

――約2週間のドイツの滞在はどうでしたか?

徳山 めちゃ濃い2週間でした。毎日、企業訪問があり、海外の企業の職種や職場の雰囲気がわかり、海外で仕事をするというイメージが具体的に持てました。また国際高専での英語の学びを実感した留学でもありました。国際高専ではSTEM科目を英語で学んできたので、専門的な英語表現や用語に慣れていましたし、専門分野が異なる企業による英語での説明についても、内容を理解することができました。 STEMの専門単語を知っていたことで、とても助けられました。

――4月からは金沢工業大学の大学院に進学予定ですね。

徳山 まず1月は今年度取り組んだインタラクティブ プロジェクションマッピングを卒業研究(プロジェクトデザインIII)としてまとめます。大学院進学後も出原研究室で研究を続けます。また機会があれば、インタラクティブな工芸アートのような作品づくりに携わりたいと思っています。

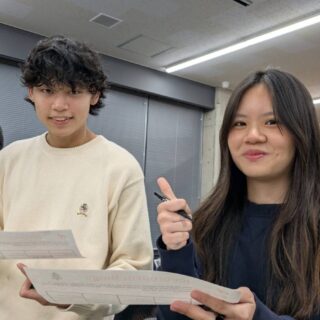

こんにちは、ジャスティン・ハンです。12月は、クリスマス、ハヌカ、クワンザ、あるいは単に新年の始まりなど、多くの文化で祝祭が行われる季節です。祝い方は人や文化によって異なりますが、年末は友人や家族と共に祝う時期であることに変わりはありません。

2022年12月以来、ICT金沢キャンパスの教員は、毎年学生のためにボランティアで「ホリデーパーティー」を開催してきました。パーティーは12月の最終週に行われ、学生と教員がリラックスした雰囲気の中で食べ物や飲み物、スナックを楽しみながら、一年の疲れを癒す機会となります。国際交流の精神から、イベント中は参加者全員が英語で話すことが奨励されています。

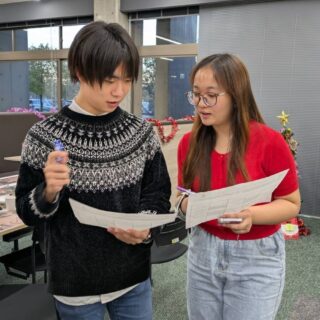

今年のホリデーパーティーは、12月19日(金)の授業終了後に開催され、クリスマスソングが流れる中、学生と教員はピザ、ポテトチップス、ソーダ、ケーキといったシンプルな料理を楽しみました。クリスマスは多くの文化で最も広く祝われる行事の一つであるため、部屋はクリスマスツリーや飾りで彩られ、華やかな雰囲気に包まれていました。

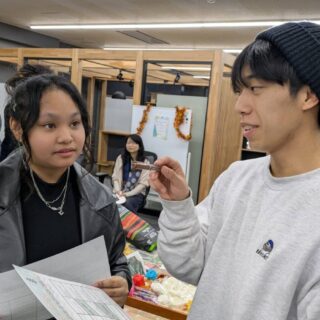

今年はこれまでとは異なり、留学支援・国際交流センターの協力を得て、シンガポール理工学院から「マイルプログラム」で金沢を訪れていた学生10名と教員2名もパーティーに参加してくれました。まずは、ICTの学生と一緒にアイスブレイクゲームで自己紹介をし、お互いの文化について学んだ後、いくつかの小グループに分かれて簡単なパーティーゲームを楽しみました。

3時間の笑いと楽しい時間の後、残念ながらパーティーは終了し、皆それぞれの週末の予定に向けて帰路につきました。このパーティーが、ほんの少しでも皆さんの年末を明るい気持ちで過ごし、新しい年を前向きに迎える助けになっていればと思います。

ジャスティン・ハン

Hello, this is Justin Han. December is the time of the year when many cultures celebrate their holidays, whether it is Christmas, Hanukkah, Kwanzaa, or just beginning of a new year. Although each person and culture celebrate differently, the end of the year remains a time for celebration with friends and family.

Since December 2022, teachers at ICT Kanazawa Campus have volunteered their time and efforts to host an annual Holiday Party for students. Held during the last week of December, the party offers students and faculty a chance to celebrate together in a relaxed setting, enjoying food, drinks, and snacks while unwinding from the year’s challenges. In the spirit of international exchange, all participants are encouraged to speak English during the event.

This year’s Holiday Party was held on Friday, December 19th, after classes ended with students and faculty enjoying a simple spread of pizza, potato chips, soda, and cake alongside holiday music playing in the background. As Christmas is one of the most celebrated holidays in many cultures, a Christmas tree, tinsel and other Christmas decorations adorned the room to create a festive atmosphere.

Different from previous years, this year’s event included 10 students and 2 faculty members from Singapore Polytechnic, visiting Kanazawa for the MILE program in collaboration with the International Program Center. Together with ICT students, they introduced themselves through an icebreaker game, learned about each other’s cultures, and then split into smaller groups to play simple party games.

Unfortunately, after three hours of laughter and fun, the celebration came to an end as everyone parted ways. We hope that this party, even if only a little, helped everyone face the end of the year and welcome the new year with a brighter spirit.

Justin Han

こんにちは! 4年佐野 獅悠です。

こんにちは! 4年佐野 獅悠です。

僕のお気に入りの場所である夢考房を紹介したいと思います。

夢考房は金沢キャンパスにある機械工作ができる場所です。金沢工業大学の学生がメインで使っていますが、僕たちICTの学生も利用することができます。金沢キャンパスでもMaker Studio Ⅴというところで機械工作ができますが、夢考房は規模が大きく、さらにライセンスを持っていれば、教員が立ち会っていなくても開館時間(平日は21時まで、土曜日は17時まで)は自由に利用することができます。

僕は1年生の時からデザイン&ファブリケーションクラブに所属し、高専ロボコンプロジェクトに参加しています。最初は何もわからなかったのですが、加工する楽しさに目覚め、現在も加工に没頭しています。

夢考房では安全講習とライセンス講習を受講すると工作機械等を使用することができます。1年生の時に白山麓キャンパスのMaker Studioでも受講していたのですが、夢考房のライセンス講習は、より専門分野に分かれた講習になっているため、時間も長くかなりハードです。また、申し込みが集中しやすい前学期は抽選になる場合もあるため、なかなか思うように講習を受けることができない時期があり、高専ロボコンのロボット製作をしていたため、少し焦りました。

少し話が横道にそれますが、高専ロボコンは4月中旬にルールが発表され、10月に地区大会があり、11月中旬に全国大会があります。今年の東海北陸地区大会は10月5日(日)に富山市でありました。予選リーグ1戦目はミスすることなくゲートをロボットがくぐり、260点をたたき出すことができましたが、2戦目ではゲートが崩れ、予選リーグを敗退しました。しかし、なんと「技術賞」を受賞し、審査員の方々の推薦により全国大会への出場権を得ることができました!!!

11月16日(日)の全国大会に向けて、ロボットの改良をすることになりました。細かい話は林 道大先生のICTジャーナルにお任せします。

いつも練習をしていた金沢キャンパスの校舎では、天井に段ボールが当たりそうになったり、場所も少し狭いので、ロボットがゲートをうまく周回できなかったりすることもあったため、全国大会の2週間前に急遽夢考房で練習をさせてもらうことになりました。普段は金沢工業大学ロボットプロジェクトの皆さんが使用している場所をお借りし、のびのびと実戦さながらの練習をすることができました。普段お世話になっている夢考房の技師さんや金沢工業大学の先輩も見に来てくれていたので、少し緊張しました。

皆さんの応援もあり、全国大会で1回戦を突破することができました!!!!! 残念ながら、2回戦敗退となりましたが、名誉ある「デザイン賞」を受賞しました。メインメンバーが4人しかおらず、指導教員の林先生には多大なるご迷惑をおかけしましたが(今も迷惑をかけているけど)、胸を張って帰ることができる結果となりました。林先生が受賞したといっても過言ではありません。

さて、夢考房がただ工作機械を使用できる場所ではなく、なぜ僕のお気に入りの場所になったかを説明したいと思います。

ICTの4年生ではインターシップの授業があり、金沢工業大学の研究室や学生による交流と情報発信の拠点である学生ステーション等でインターシップを体験することができます。配属先の1つに夢考房もあり、僕は迷わず夢考房に希望を出しました。

夢考房で約3か月間のインターシップを経験し、夢考房利用者が使用するマニュアル作りにも携わらせてもらいました。僕としては初めてやることだらけで、単に利用者側から見ていた夢考房という施設が(少しだけですが)運営側から見ることができ、工作機械や安全に対する意識が変化した気がします。そしてもっとしっかり携わっていきたいと思い、夢考房の学生スタッフを志望しました。

学生スタッフ(学内インターシップ)制度についても少し説明します。金沢工業大学ではキャンパス内で勤務する学生スタッフ制度を運用していて、勤務している学生はキャンパスの環境をより良いものにするため積極的に運営に携わり、収入を得るばかりでなく人間力養成の場にもなっているそうです(詳しくはこちら>>)。金沢工業大学では働ける場所がたくさんありますが、ICTの学生は夢考房と学生ステーションで働くことができます。

授業でもあるインターンシップでお客様に近い形で働かせてもらっていた時とは違い、給料をもらっての勤務になったので、技師の方や先輩に迷惑をかけないようにと頑張っています。

夢考房学生スタッフは黄色のジャンパーを着用して勤務しているため、イエロースタッフとも呼ばれています。仕事は多岐にわたり、受付業務や工作機械の点検、掃除等、夢考房を利用する学生の皆さんが安心・安全に作業できるように気を配っています。工作機械にも以前より少し詳しくなって、自分なりに成長できているかなと思っています。

とにかく加工することが楽しく、加工機械がたくさんあること、技師の方や先輩たちと雑談することもあり、夢考房という場所は僕にとって居心地がよく、生活の一部となっています。

今年の2月21日(土)には夢考房プロジェクト発表会があり、高専ロボコンもブースがありますし、10月に開催される高専祭(文化祭)では一般公開もされていますので、夢考房に興味がある方はぜひお越しください。見るだけでも楽しい施設です。

以上、僕のお気に入りの場所である夢考房の紹介でした。

佐野 獅悠

Hello! I'm Shiyu Sano, a fourth-year student.

Hello! I'm Shiyu Sano, a fourth-year student.

I would like to introduce Yumekobo, my favorite place.

Yumekobo is a facility on the Kanazawa Campus where we can work on mechanical fabrication. It is mainly used by students of Kanazawa Institute of Technology, but ICT students like us can also use it.

There is also a place called Maker Studio V on the Kanazawa Campus where we can do mechanical work, but Yumekobo is much larger in scale. In addition, if we have the required license, we can use the facility freely during its opening hours (until 9 PM on weekdays and until 5 PM on Saturdays) even without a faculty member present.

I have been a member of the Design & Fabrication Club since my first year and have been participating in the National College of Technology Robot Contest (Kosen Robocon) project. At first, I didn’t understand anything, but I gradually discovered the joy of machining parts, and I’m still completely absorbed in it today.

At Yumekobo, you can use machine tools and other equipment after completing the safety training and license training. I had also taken similar training at the Maker Studio at the Hakusanroku Campus during my first year, but the license training at Yumekobo is divided into more specialized fields, making it longer and considerably more difficult. In addition, during the first semester—when applications tend to pile up—the training sessions may be assigned by lottery, so there were times when I couldn’t take the courses as planned. Since I was working on building a robot for Kosen Robocon at the time, I felt a bit anxious.

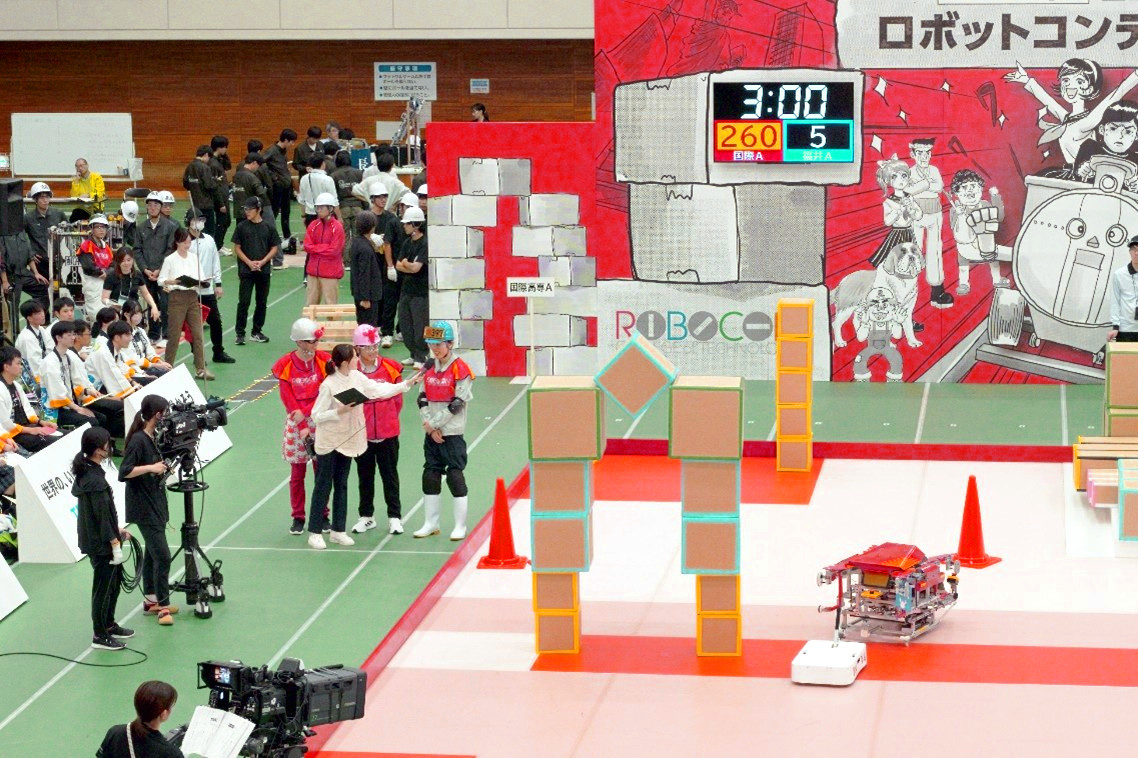

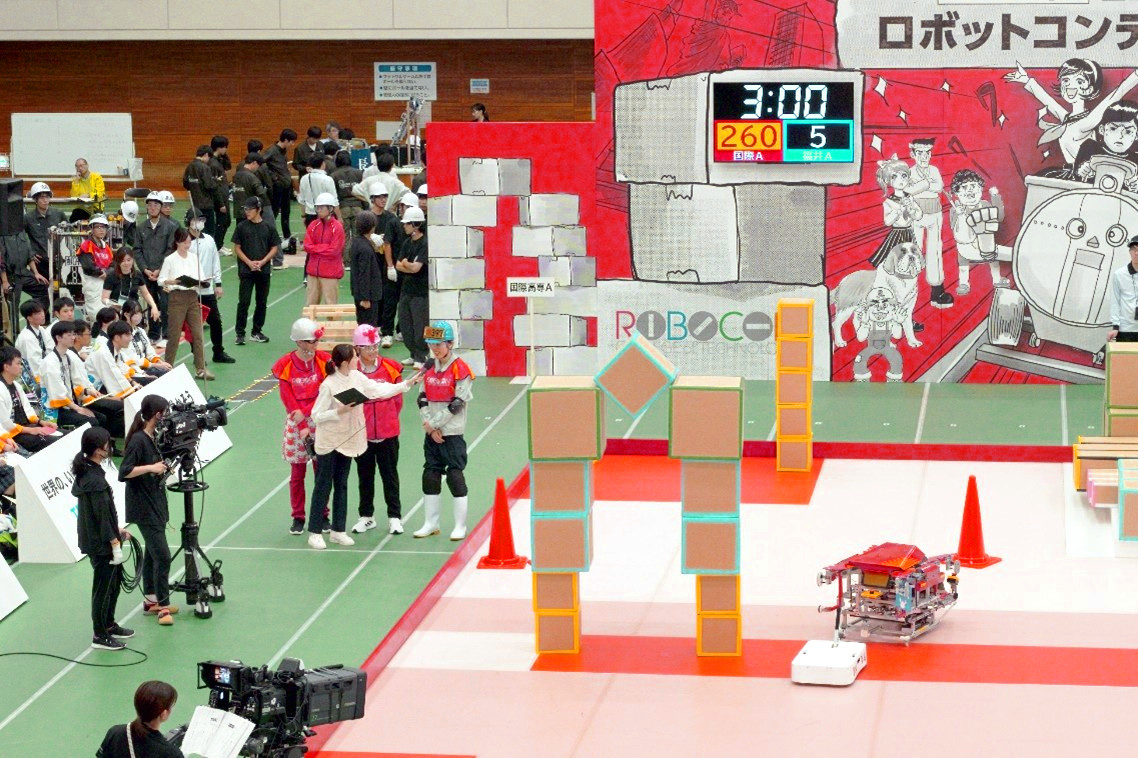

Although this is a bit of a digression, the rules for the Kosen Robocon are announced in mid‑April, the regional competitions are held in October, and the national competition takes place in mid‑November. This year’s Tokai-Hokuriku regional competition was held in Toyama City on Sunday, October 5. In the first match of the preliminary league, our robot passed through the gate without any mistakes and scored 260 points. However, in the second match, the gate collapsed, and we were eliminated from the preliminary league. But incredibly, we received the Technical Award, and thanks to the judges’ recommendation, we earned a spot in the national competition!!!

We decided to improve our robot in preparation for the national competition on Sunday, November 16. I’ll leave the detailed story to the ICT Journal written by Professor Michihiro Hayashi.

Since the building on the Kanazawa Campus where we usually practiced had a low ceiling—so low that the cardboard gate almost touched it—and the space was a bit cramped, our robot sometimes couldn’t make a clean lap around the gate. Because of this, we were allowed to practice at Yumekobo on short notice two weeks before the national competition. We were able to borrow the space normally used by the KIT Robot Project members, which allowed us to practice freely in an environment very close to actual competition conditions. Since the technicians from Yumekobo who always support us, as well as seniors from KIT came to watch, I felt a little nervous.

Thanks to everyone’s support, we were able to win our first match at the national competition!!! Unfortunately, we were eliminated in the second round, but we received the prestigious Design Award. Although our main team had only four members, and we caused a great deal of trouble for our advisor, Professor Hayashi (and honestly, we still are), we achieved a result we could proudly bring home. It’s no exaggeration to say that Professor Hayashi was the one who truly earned the award.

Now, I’d like to explain why Yumekobo has become my favorite place—not just a facility where we can use machine tools. In the fourth year of the ICT program, there is an internship course through which students can gain experience in places such as research laboratories and the Student Station, a hub for student interaction and information sharing at KIT. Yumekobo is also one of the possible internship placements, and I chose it without hesitation. I spent about three months doing an internship at Yumekobo, during which I also had the opportunity to help create manuals for its users. Since almost everything was new to me, it felt like I was finally able to see Yumekobo—not just from the perspective of a user, but also, even if only a little, from the perspective of those who run it. Through this experience, my awareness of machine tools and safety changed significantly. Wanting to be more deeply involved, I decided to apply to become a student staff member at Yumekobo.

Let me also explain a bit about the student staff (on‑campus internship) system. KIT operates a student staff program in which students work on campus. Those who participate not only earn income but also take an active role in improving the campus environment, making it a valuable opportunity for personal growth. There are many places to work on campus, but ICT students can only work at Yumekobo and the Student Station.

Unlike during the internship course, where I worked more like a guest or trainee, I am now working as a paid staff member. Because of that, I’m doing my best not to cause any trouble for the technicians or the senior staff.

Yumekobo student staff members wear yellow jackets while working, so we are also known as the “Yellow Staff.” Our duties cover a wide range of tasks, including reception work, inspecting machine tools, and cleaning—always making sure that students using Yumekobo can work safely and with peace of mind. I’ve also become a bit more knowledgeable about the machine tools than before, and I feel that I’ve been able to grow in my own way.

I simply enjoy machining parts, and with so many machine tools available—and the casual conversations I get to have with the technicians and senior staff—Yumekobo has become a comfortable place for me, almost a part of my daily life.

On Saturday, February 21 this year, the Yumekobo Project Presentation will be held, and the Kosen Robocon team will also have a booth. Yumekobo is also open to the public during the Kosen Festival (the school festival) held in October, so if you’re interested, please come visit. It’s a facility that’s fun to see even if you’re just looking around.

That concludes my introduction to Yumekobo, my favorite place.

Shiyu Sano

高専ロボコン指導教員の林道大です。「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト(高専ロボコン)」の全国大会が、2025年11月16日(日)に両国国技館で開催され、金沢キャンパスで活動している学生を中心としたAチームが出場しました。国際高専としての全国大会出場は、2022年以来の3年ぶりとなります。

高専ロボコン指導教員の林道大です。「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト(高専ロボコン)」の全国大会が、2025年11月16日(日)に両国国技館で開催され、金沢キャンパスで活動している学生を中心としたAチームが出場しました。国際高専としての全国大会出場は、2022年以来の3年ぶりとなります。

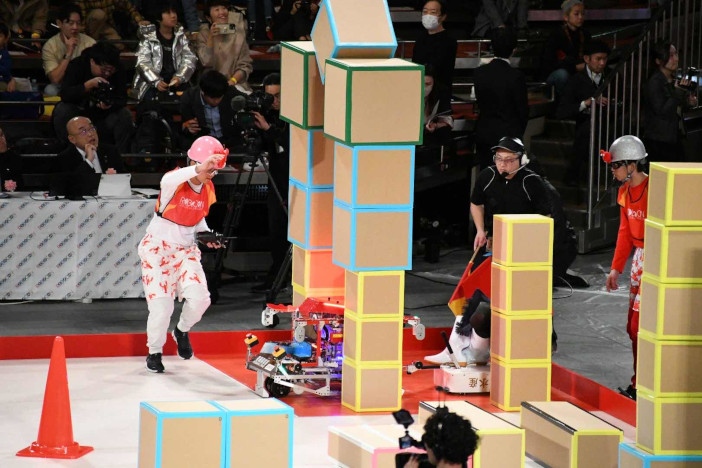

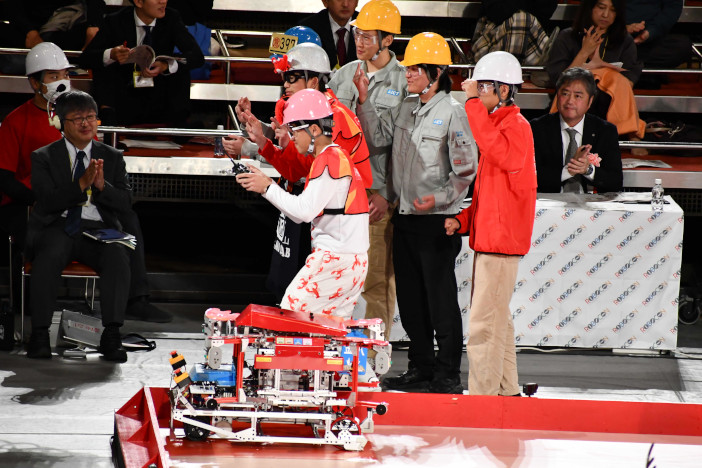

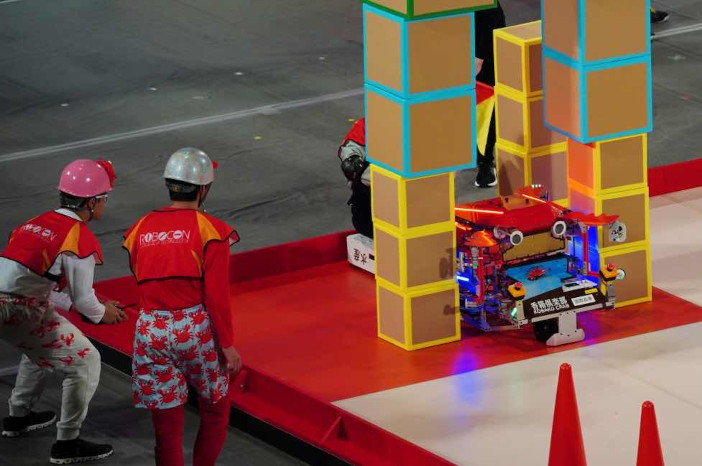

高専ロボコンは毎年テーマが異なるので、毎回新しいロボットを設計・製作し、4月中旬のテーマ発表から10月の初旬の地区大会の開催までにロボットを完成させなければなりません。今年のテーマは「Great High Gate」で、段ボール製のボックスを積み上げてゲートを作り、選手が乗った台車をロボットがひいて通過するというものです。ゲートの高さが高いほど高得点が得られます。東海北陸地区大会では、国際高専チーム「香箱倶楽部」は「技術賞」を獲得し、審査員推薦により全国大会進出を果たしました。

地区大会については、こちらの記事を参照ください。

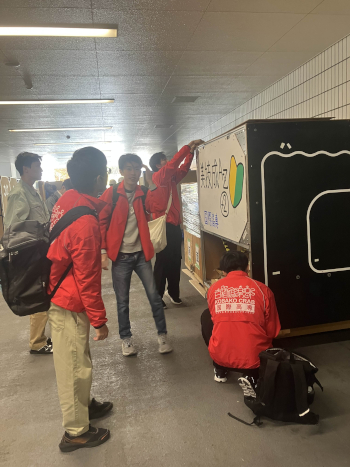

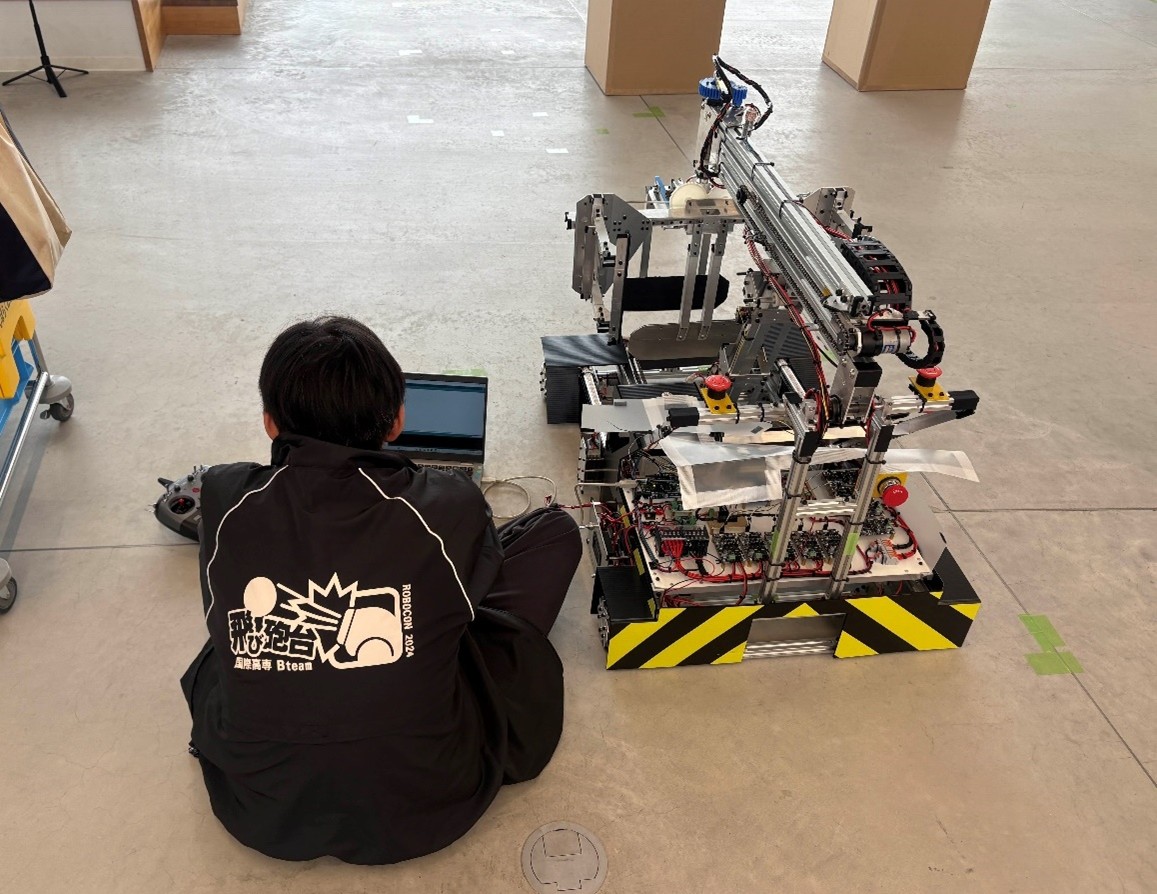

地区大会以後、全国大会へ向けてロボットの改良を行いました。まず、移動速度の高速化です。移動するためのタイヤを駆動している機構の「歯車」や「スプロケット」を交換して、約1.7倍の速度で動き回れるようにしました。次に、ボックスを挟むつめの部分も「歯車」を交換したり、制御プログラムを調整したりして、こちらも約2倍の高速化が実現できました。ところが、ロボットの動きが早くなると操縦が難しくなり、操縦の担当学生は苦労していました。金沢キャンパス内だけではなく、夢考房(学生が自由にものづくり活動に取り組めるワークスペース)にもロボットを運んで、できるだけ実戦に近い形式での練習に取り組むことで、少しずつ操作に慣れていきました。

また、全国大会の会場である国技館では、ロボットの計量計測の検査場所、テストランや試合での各ゾーンの待機場所までロボットを運ぶ必要があります。また、エレベーターなどの設備も無いため、多くの人手が必要です。そこで、昨年のロボコンに参加した5年生の先輩2名に助っ人をお願いしました。先輩たちに快諾いただき、総勢6名のチームで全国大会に参加することができました。

大会では、第1回戦で広島商船高専の「厳島(いつくしま)」と対戦し、290対10で勝利しました。次の2回戦では、明石高専の「箱積明人(すたっくめいと)」に250対375で負けてしまいました。明石高専チームはその後も勝ち進み、準決勝で優勝チームの旭川高専に負けてしまいました。

試合が終わった後は、他チームのロボットを見学に行ったり、ピットで他の高専生との交流を深めたりしました。その間もピットではトーナメントに敗退したチームが、ピットの片付けやロボットの梱包等を進めていました。最後に、選手3名が閉会式に参加しました。閉会式では、優勝や準優勝が順に表彰されていき、デザイン賞の順番になったときには、まさか自分たちが受賞できると思っていなかったらしく、かなり驚いているようでした。受賞理由は、タコやカニなどの海の生き物をモチーフとしたロボットが多くあった中で、表現の方法が良く工夫されていたことでした。ロボットの装飾や選手の服装など、細かいところまでこだわって取り組んだのが良かったと思います。また、全国大会での受賞は、金沢高専時代に「百万石ファイター」が第6回大会(1993年)で技術賞を獲得して以来、32年ぶりだそうです。

全国大会では、選手の役割が地区大会とは少し異なっていました。そこで、改めてそれぞれのメンバーにひとこと、感想を聞いてみました。

■太田 晴喜さん

全国大会では、チームリーダーとロボットの操縦を担当しました。地区大会より動きが早くなったロボットの操縦は難しかったです。1試合目で左右を間違えて少し動きがぎこちなくなったところもありましたが、大きなミスなく得点することができて良かったです。

■白石 春翔さん

全国大会では、ロボットの状況判断と動作指示を担当しました。ボックスのかげとなったり、ロボットの反対側になったりして、操縦者から見えない箇所の状況を見て判断し、ロボットがどのように動作したら良いかを操縦者に伝える役割です。地区大会では、ロボットの操縦をしていたので、その経験をもとに適切な状況判断と指示ができたと思います。

全国大会では、ロボットの状況判断と動作指示を担当しました。ボックスのかげとなったり、ロボットの反対側になったりして、操縦者から見えない箇所の状況を見て判断し、ロボットがどのように動作したら良いかを操縦者に伝える役割です。地区大会では、ロボットの操縦をしていたので、その経験をもとに適切な状況判断と指示ができたと思います。

■大石 意丸さん

全国大会でも引き続き台車に乗りました。オリジナル前掛けが追加されて、市場の人のコスプレがバージョンアップしています。ゲートを周回する動きも見せられて満足しています。他校の高専チームのロボットみたいにクルクル回らずに済んで良かったです。

■佐野 獅悠さん

地区大会の地上波放送のエンディングで、仲間の勝利をフィールド外から祈っているシーンが使われた「お祈りしゆう」です。全国大会でも引き続きピットメンバーとして、ロボットのメインテナンスを担当しました。全国大会ではロボットの試運転や事前チェックをする場所や機会がほとんど無く、試合での一発勝負だったので、これまでにも増して集中して調整や点検を行いました。

地区大会の地上波放送のエンディングで、仲間の勝利をフィールド外から祈っているシーンが使われた「お祈りしゆう」です。全国大会でも引き続きピットメンバーとして、ロボットのメインテナンスを担当しました。全国大会ではロボットの試運転や事前チェックをする場所や機会がほとんど無く、試合での一発勝負だったので、これまでにも増して集中して調整や点検を行いました。

■橋谷 龍斗さん

全国大会には、ピット補助として参加しました。会場内でロボットや道具を運ぶ補助をしていました。昨年の地区大会に参加した経験を活かせたと思います。大会前後に、両国の町でみんなと一緒に楽しんだ食事も良い思い出になりました。

■セルゲレン・サンサルさん

全国大会には、ピット補助とセッティングタイムでのゲート設置の担当として参加しました。背が高いことを生かして、ゲート最上部のボックスを設置することができました。両国の「焼き鳥」がおいしかったです。

来年以降も継続して高専ロボコンに参加していく予定です。先輩の様子を見て、後輩たちが自分たちも参加したいと思ってくれれば良いと考えています。

I am Michihiro Hayashi, a faculty advisor for the KOSEN Robocon (KOSEN Robot Contest) team. The National Competition of the KOSEN Robocon was held on Sunday, November 16th, 2025, at Ryogoku Kokugikan. Team A of ICT, mainly composed of students from Kanazawa Campus, participated in the event. This was ICT’s first appearance at the national competition in three years, since 2022.

I am Michihiro Hayashi, a faculty advisor for the KOSEN Robocon (KOSEN Robot Contest) team. The National Competition of the KOSEN Robocon was held on Sunday, November 16th, 2025, at Ryogoku Kokugikan. Team A of ICT, mainly composed of students from Kanazawa Campus, participated in the event. This was ICT’s first appearance at the national competition in three years, since 2022.

KOSEN Robocon features a different theme every year, requiring teams to design and build new robots from scratch between the theme announcement in mid-April and the regional competition in early October. This year’s theme was “Great High Gate,” where robots had to stack cardboard boxes to create a gate and pull a cart carrying a team member through it. The higher the gate, the higher the score. At the Tokai-Hokuriku regional competition, ICT’s team “Koubako Club” won the Technical Award and advanced to the national competition via the judges’ recommendation.

For more information about the regional competition, please see the article [NHK KOSEN Robocon 2025, Tokai-Hokuriku Regional Competition].

After the regional competition, we worked on improving the robot for the nationals. First, we increased its travel speed by replacing gears and sprockets in the drive mechanism, achieving about 1.7 times faster movement. We also upgraded the claw mechanism for gripping boxes and fine-tuned the control program, doubling its speed. However, the faster movement made operation more challenging, and the student in charge of driving the robot struggled at first. To overcome this, we practiced not only on the Kanazawa campus but also at YUMEKOBO — a makerspace for students to freely create and experiment— simulating real match conditions until the operator became more comfortable with the controls.

At Ryogoku Kokugikan, the venue for the national competition, robots had to be transported between inspection areas, test runs, and waiting zones without elevators, requiring significant manpower. We asked two 5th year students who participated last year to help. Thanks to their willingness, we were able to attend the national competition as a six-member team.

In the tournament, we faced Hiroshima KOSEN’s “Itsukushima” in the first round and won 290–10. In the second round, we lost to Akashi KOSEN’s “Stackmate” 250–375. The Akashi team advanced further but was defeated by the eventual champion from Asahikawa KOSEN in the semifinals.

Roles at the national competition differed slightly from the regional event, so we asked each member for their thoughts.

Comments from Team A Members:

[Haruki Ota]

As the team leader and the operator, I found controlling the faster robot challenging. In the first match, I made a slight mistake with left and right, but overall, I managed to control the robot without any major errors.

[Haruto Shiraishi]

I was responsible for situational judgment and giving movement instructions. Using my experience as the operator in the regional tournament, I could make accurate decisions and guide the robot effectively.

I was responsible for situational judgment and giving movement instructions. Using my experience as the operator in the regional tournament, I could make accurate decisions and guide the robot effectively.

[Imaru Oishi]

I continued riding the cart at nationals. My costume was upgraded with an original apron, giving me a market vendor look. I was happy to show off smooth movements without spinning around like some other team’s robots.

[Shiyu Sano]

Known as “Prayer Shiyu” from the regional broadcast ending scene, I handled robot maintenance in the pit. With almost no opportunity for test runs at nationals, every adjustment and check required intense focus.

Known as “Prayer Shiyu” from the regional broadcast ending scene, I handled robot maintenance in the pit. With almost no opportunity for test runs at nationals, every adjustment and check required intense focus.

[Ryuto Hashiya]

I assisted in transporting robots and tools inside the venue. My experience from last year’s regional competition was helpful. Sharing meals with teammates in Ryogoku was also a great memory.

[Sansar Sergelen]

I helped in the pit and set up gates during the preparation time. Thanks to my height, I could place the topmost box on the gate. The yakitori in Ryogoku was delicious!

We plan to continue participating in KOSEN Robocon in the coming years. I hope that seeing the seniors’ efforts will inspire younger students to join.

高専ロボコン指導教員の林道大です。2025年10月5日(日)、毎年学生たちが参加している「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト(高専ロボコン)」の東海北陸地区大会に、今年も金沢キャンパスからAチーム4名、白山麓キャンパスからBチーム8名の総勢12名の学生と一緒に参加してきました。高専ロボコンは毎年テーマが異なるので、毎回新しいロボットを設計・製作し、4月中旬のテーマ発表から10月の初旬の地区大会の開催までにロボットを完成させなければなりません。今年のテーマは「Great High Gate」で、ロボットが段ボール製のボックスを積み上げてゲートを作り、そこを選手が乗った台車をロボットがひいて通過するというものです。ゲートの高さが高いほど高得点が得られます。

高専ロボコン指導教員の林道大です。2025年10月5日(日)、毎年学生たちが参加している「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト(高専ロボコン)」の東海北陸地区大会に、今年も金沢キャンパスからAチーム4名、白山麓キャンパスからBチーム8名の総勢12名の学生と一緒に参加してきました。高専ロボコンは毎年テーマが異なるので、毎回新しいロボットを設計・製作し、4月中旬のテーマ発表から10月の初旬の地区大会の開催までにロボットを完成させなければなりません。今年のテーマは「Great High Gate」で、ロボットが段ボール製のボックスを積み上げてゲートを作り、そこを選手が乗った台車をロボットがひいて通過するというものです。ゲートの高さが高いほど高得点が得られます。

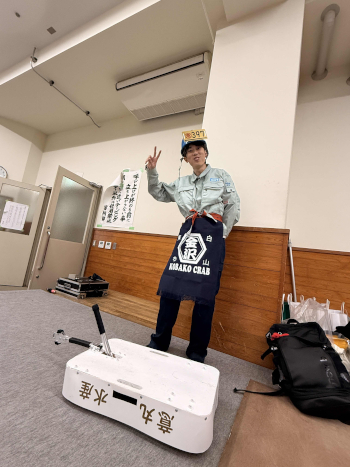

それでは、各チームのメンバーとロボットについて紹介したいと思います。Aチームは金沢キャンパスで学ぶ4年生が4名です。チーム名は「香箱倶楽部」といいます。金沢名産のコウバコガニを模したロボットで、選手があらかじめボックスを高く積んで完成させたゲートを目的の場所まで運びます。リーダーは太田晴喜さん、操縦者は白石春翔さん、台車に乗るのは大石意丸さん、ピットが佐野獅悠さんです。大会を終えた感想を聞きました。

■太田 晴喜さん

夏休み中に自動車運転免許を取得するために実家に帰っていました。その間、ロボット製作をほとんど手伝えなくて申し訳ありません。免許は取得できたので、後学期になってからはロボットに関わることができる時間も多くなり、チームの勝利に少しは貢献できたと思います。

夏休み中に自動車運転免許を取得するために実家に帰っていました。その間、ロボット製作をほとんど手伝えなくて申し訳ありません。免許は取得できたので、後学期になってからはロボットに関わることができる時間も多くなり、チームの勝利に少しは貢献できたと思います。

■白石 春翔さん

試合では緊張してロボットの操縦が少しぎこちなくなった場面もあったけれど、1試合目では目標の点数を取って勝利することができて良かったです。全国大会にも推薦され、まだまだロボコンは終わっていないので、継続して一生懸命に取り組んでいきたいです。

試合では緊張してロボットの操縦が少しぎこちなくなった場面もあったけれど、1試合目では目標の点数を取って勝利することができて良かったです。全国大会にも推薦され、まだまだロボコンは終わっていないので、継続して一生懸命に取り組んでいきたいです。

■大石 意丸さん

大会ではコウバコガニを取り扱う鮮魚店の店員のコスプレをして台車に乗りました。ロボットの設計や組み立ては得意ではないのですが、軽い体重とスレンダーな体型は、ロボットが引っ張りやすかったり、ゲートを通過しやすかったりして、チームの役に立てたと思います。エキシビションで観客に手を振ったのは私です。

大会ではコウバコガニを取り扱う鮮魚店の店員のコスプレをして台車に乗りました。ロボットの設計や組み立ては得意ではないのですが、軽い体重とスレンダーな体型は、ロボットが引っ張りやすかったり、ゲートを通過しやすかったりして、チームの役に立てたと思います。エキシビションで観客に手を振ったのは私です。

■佐野 獅悠さん

ロボットの部品製作や組み立てを担当しました。大会ではロボットの破損や動作不良など無く、順調に動作したので良かったです。地区大会の試合終了後にそれまでの疲れが出て、ピットで居眠りしてしまったのをNHKのTVカメラに撮られました。TV放送するときに使われるのですかね。

ロボットの部品製作や組み立てを担当しました。大会ではロボットの破損や動作不良など無く、順調に動作したので良かったです。地区大会の試合終了後にそれまでの疲れが出て、ピットで居眠りしてしまったのをNHKのTVカメラに撮られました。TV放送するときに使われるのですかね。

大会では予選リーグ1勝1敗で敗退しましたが、ロボットのゲート搬送機能が評価されて「技術賞」を受賞し、審査員推薦により全国大会への出場権を得ることができました。全国大会でも頑張って欲しいと思います。

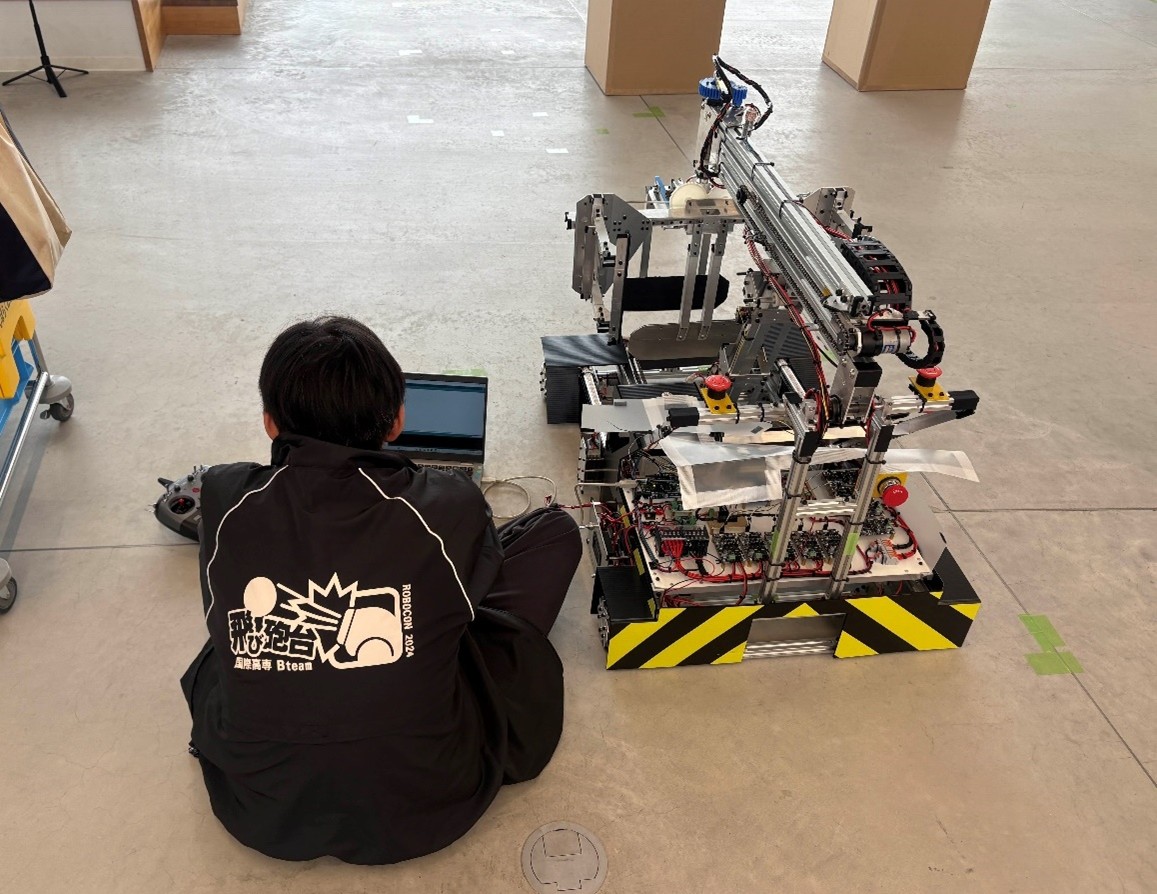

Bチームは白山麓キャンパスの1、2年生です。チーム名は「はこ坊」です。港湾施設で荷役作業にあたるコンテナクレーンの機構を模したロボットです。外観も黒黄のトラマークや、赤色回転灯などで装飾されていて、働くクルマらしさが表現されています。ボックスの持ち上げ、積み上げもコンテナクレーンのように開閉するハンドと伸縮するアームで行います。地区大会は規定の8名での参加でしたが、キャンパスでのロボット製作や練習時には総勢11名の学生で活動しています。選手に選抜されなくても、裏方で支える「縁の下の力持ち」はどんなチームにも必要だと思います。チームリーダーでロボット操縦者の石原田 海秀さんと、縁の下の力持ち代表の寺嶋 明さんに、大会を終えた感想を聞きました。

■石原田 海秀さん

今年は、これまでの活動での反省をいかして、チームの雰囲気を良い状態に保ちながら活動することがきました。その結果、例年よりも早くロボットが完成して、練習をたくさんすることができました。そのため、今年の試合では去年ほど緊張することなくフィールドに立つことができました。それが良い結果(ベスト4)につながったと思います。来年以降も仲間と共に頑張って行きたいです。

今年は、これまでの活動での反省をいかして、チームの雰囲気を良い状態に保ちながら活動することがきました。その結果、例年よりも早くロボットが完成して、練習をたくさんすることができました。そのため、今年の試合では去年ほど緊張することなくフィールドに立つことができました。それが良い結果(ベスト4)につながったと思います。来年以降も仲間と共に頑張って行きたいです。

■寺嶋 明さん

今年は、応援団での地区大会参加になってしまい、少し悔しい部分もありましたが、応援しながら他校のロボットもたくさん観察することができて、良い経験になりました。来年以降に向けて、その経験を活かしながら、たくさんのことを学んでいきたいと思います。

今年は、応援団での地区大会参加になってしまい、少し悔しい部分もありましたが、応援しながら他校のロボットもたくさん観察することができて、良い経験になりました。来年以降に向けて、その経験を活かしながら、たくさんのことを学んでいきたいと思います。

大会では2勝無敗で予選リーグを通過して、決勝トーナメントへ進みました。決勝トーナメントでも勝利を続けることができたのですが、準決勝で優勝したチームに惜敗して、結果はベスト4となりました。ロボットの動作そのものは全く問題無く、全ての試合で安定していました。ロボットの操縦はとても緊張すると思いますが、担当した石原田さんも試合の緊張感のなかでミスなく操縦できていたのは、事前の練習の成果だと思います。

今年は、両チームとも比較的早い時期にロボットを動作させることができ、試合形式での練習を何度も行うことができました。練習の中で明らかになった問題点を、ロボットの改良や戦略の変更などで解決していくことができたと思います。その手法は、エンジニアリングデザインにおける製品開発手法とも共通する部分が多くありますので、授業での取り組みにも役立てられるのではないかと考えています。

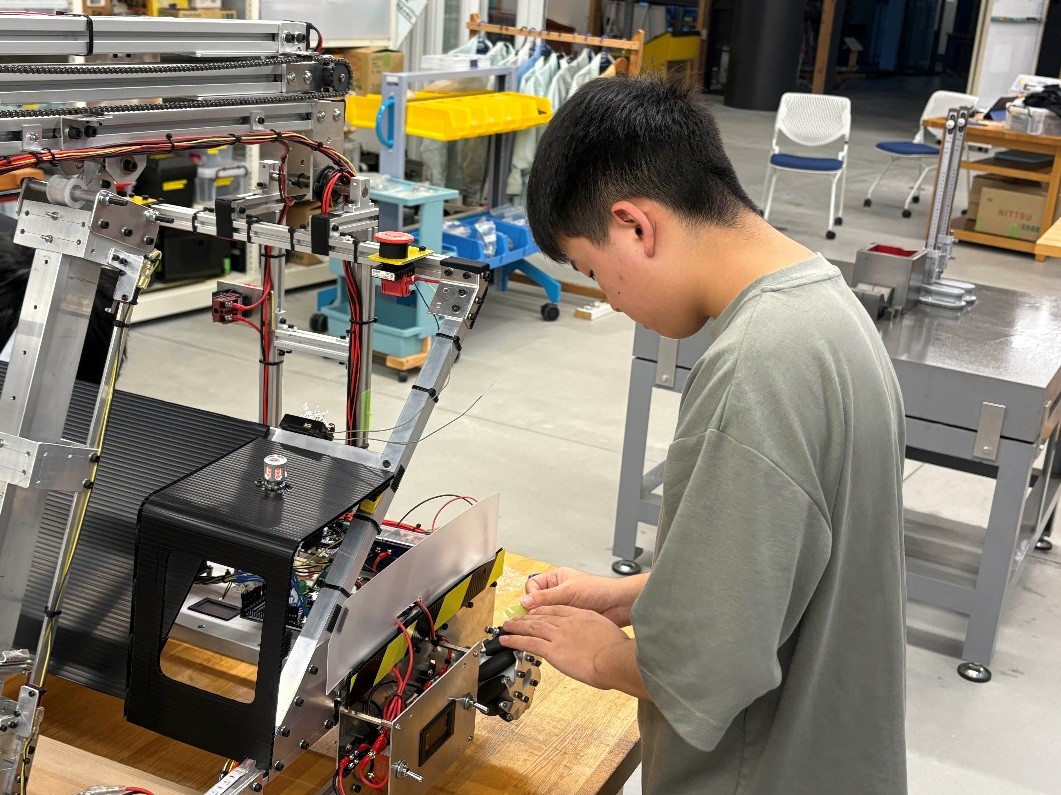

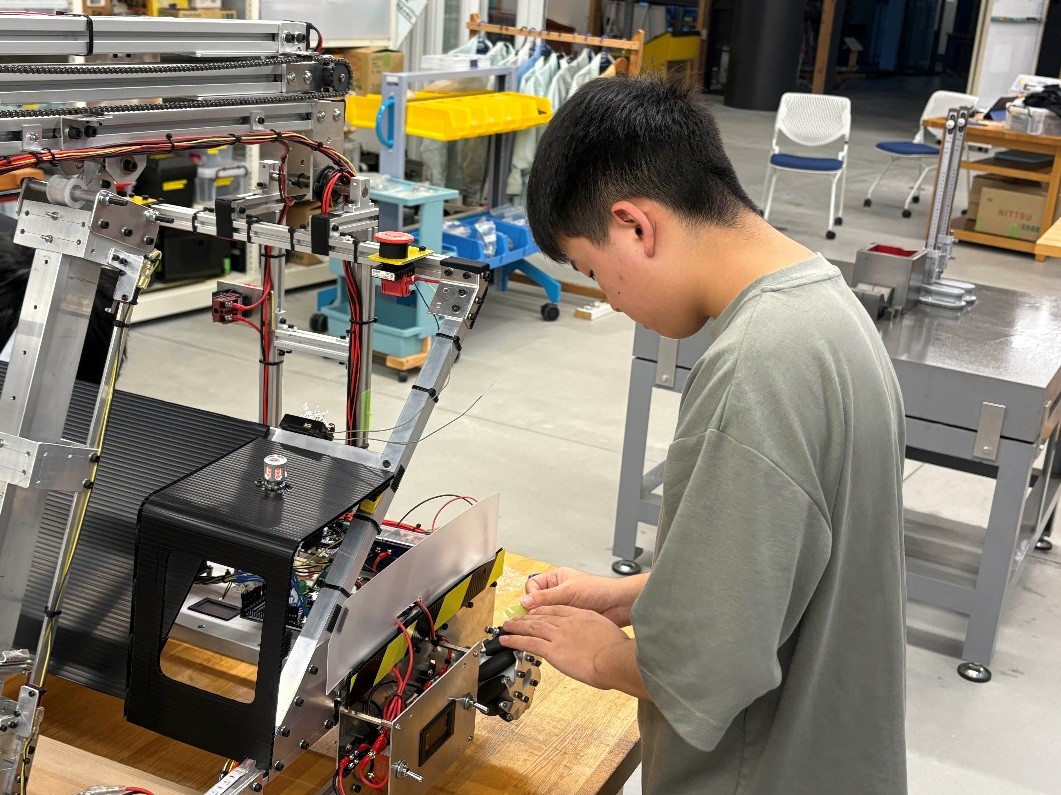

A 2nd year student adjusting the robot, watched by a 1st year student (Team B)キャンパスでロボットの調整をする2年生と見守る1年生(Bチーム)

A 2nd year student in last year’s uniform adjusting the robot (Team B)去年のユニフォームを着てロボットを調整する2年生(Bチーム)

A 1st year student cleaning dirt off the tires タイヤについた汚れを取り除く1年生

Team A practicing at the main entrance hall 正面玄関ホームで練習するAチーム

Team A being interviewed after their victory勝利チームインタビューを受けるAチーム

Team A looking a bit tired after the matchちょっとお疲れの様子のAチーム

Team B celebrating their effortsがんばったBチーム

The principal surrounded by staff and participants after the competition大会終了後に関係者に囲まれる校長先生

【高専ロボコンとは】

「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト(高専ロボコン)」は、1988年から始まった、若い人たちに既成概念にとらわれず「自らの頭で考え、自らの手でロボットを作る」ことの面白さを体験してもらい、発想する事の大切さ、物作りの素晴らしさを共有してもらう全国規模の教育イベントです。全国の高専学生が、毎年異なる競技課題に対し、アイデアを駆使してロボットを製作し、競技を通じてその成果を競うもので、発想力と独創力を合言葉に毎年開催され、2025年で38回目を迎えました。

【NHKロボコン 東海北陸地区大会】

NHK総合テレビジョン11月8日(土)午前10:40~

※NHK ONEでもご覧いだだけます。

https://www.web.nhk/tv/an/robocon/pl/series-tep-J8Y25YN2QG/ep/8ZV3KYQ55G

I am Michihiro Hayashi, and I serve as a faculty advisor for the KOSEN Robocon (KOSEN Robot Contest) teams.

I am Michihiro Hayashi, and I serve as a faculty advisor for the KOSEN Robocon (KOSEN Robot Contest) teams.

The Tokai-Hokuriku Regional Competition of the KOSEN Robocon is an annual event in which our students regularly participate, was held on Sunday, October 5th, 2025. This year, we joined the competition with a total of 12 students: four students from Kanazawa Campus as Team A, and eight students from Hakusanroku Campus as Team B.

Each year, the contest features a different theme, requiring teams to design and build entirely new robots between the theme announcement in mid-April and the regional competition in early October. The 2025 theme was “Great High Gate.” Robots were tasked with stacking cardboard boxes to form a gate, through which a cart carrying a team member would be pulled by the robot. The higher the gate, the more points awarded.

Let me introduce the teams and their robots.

Team A: Koubako Club (Kanazawa Campus)

Team A consists of four 4th year students. Their robot was inspired by the local delicacy Koubako-gani (female snow crab), and its role was to transport a pre-assembled gate of stacked boxes to a designated location. We interviewed team leader Haruki Ohta, operator Haruto Shiraishi, cart rider Imaru Oishi, and pit mechanic Shiyu Sano.

Comments from Team A Members:

[Haruki Ohta]

I returned home during summer break to obtain my driver’s license, and I regret not being able to contribute much to the robot’s construction during that time. However, after obtaining my license, I was able to dedicate more time in the second semester and feel I contributed to the team’s success.

I returned home during summer break to obtain my driver’s license, and I regret not being able to contribute much to the robot’s construction during that time. However, after obtaining my license, I was able to dedicate more time in the second semester and feel I contributed to the team’s success.

[Haruto Shiraishi]

I was nervous during the match, and my robot operation was a bit shaky at times. Still, we achieved our target score in the first match and won. We’ve been recommended for the national competition, so I’ll continue to give it my all.

I was nervous during the match, and my robot operation was a bit shaky at times. Still, we achieved our target score in the first match and won. We’ve been recommended for the national competition, so I’ll continue to give it my all.

[Imaru Oishi]

I dressed as a seafood shop clerk handling Koubako-gani while riding the cart. Although I’m not skilled in robot design or assembly, my light weight and slender build helped the robot pull the cart and pass through the gate smoothly. I was the one waving to the audience during the exhibition.

I dressed as a seafood shop clerk handling Koubako-gani while riding the cart. Although I’m not skilled in robot design or assembly, my light weight and slender build helped the robot pull the cart and pass through the gate smoothly. I was the one waving to the audience during the exhibition.

[Shiyu Sano]

I oversaw manufacturing and assembling robot parts. The robot performed smoothly without any malfunctions or damage during the competition. After the matches, I was so exhausted that I fell asleep in the pit area—and was caught on NHK’s camera! I wonder if that footage will be broadcast.

I oversaw manufacturing and assembling robot parts. The robot performed smoothly without any malfunctions or damage during the competition. After the matches, I was so exhausted that I fell asleep in the pit area—and was caught on NHK’s camera! I wonder if that footage will be broadcast.

Although Team A was eliminated in the preliminary league with one win and one loss, their robot’s gate transportation function was highly praised, earning them the Technical Award and a spot in the national competition. We hope they continue to excel at the national level.

Team B: Hakobou (Hakusanroku Campus)

Team B consists of 1st and 2nd year students. Their robot mimicked the mechanism of a container crane used in port cargo operations. Decorated with black-and-yellow hazard stripes and a red rotating beacon, it embodied the look of a working vehicle. The robot lifted and stacked boxes using a hand that opens and closes like a crane and an extendable arm.

Although eight members participated in the regional competition as per the rules, a total of 11 students were involved in robot development and practice. Even those not selected as players played vital behind-the-scenes roles. We interviewed team leader and operator Kaishu Ishiharada, and support member Akira Terashima.

Comments from Team B Members:

[Kaishu Ishiharada]

This year, we reflected on past experiences and maintained a positive team atmosphere. As a result, we completed the robot earlier than usual and had ample time for practice. I was less nervous during the matches, which I believe contributed to our strong performance (Top 4). I hope to continue working hard with my teammates next year.

This year, we reflected on past experiences and maintained a positive team atmosphere. As a result, we completed the robot earlier than usual and had ample time for practice. I was less nervous during the matches, which I believe contributed to our strong performance (Top 4). I hope to continue working hard with my teammates next year.

[Akira Terashima]

Although I joined the regional competition as part of the cheering squad, which was a bit disappointing, I had the opportunity to observe many robots from other schools. It was a valuable experience, and I hope to apply what I learned in future competitions.

Although I joined the regional competition as part of the cheering squad, which was a bit disappointing, I had the opportunity to observe many robots from other schools. It was a valuable experience, and I hope to apply what I learned in future competitions.

Team B advanced through the preliminary league undefeated and reached the final tournament. They continued to win until the semifinals, where they narrowly lost to the eventual champion, finishing in the Top 4. Their robot performed consistently and reliably in all matches. Despite the pressure, Team B operated the robot flawlessly, a testament to their thorough preparation.

This year, both teams succeeded in getting their robots operational early, allowing for repeated match-style practice. Problems identified during practice were addressed through design improvements and strategic adjustments. These approaches closely align with engineering design principles and could be effectively applied in classroom settings as well.

A 2nd year student adjusting the robot, watched by a 1st year student (Team B)キャンパスでロボットの調整をする2年生と見守る1年生(Bチーム)

A 2nd year student in last year’s uniform adjusting the robot (Team B)去年のユニフォームを着てロボットを調整する2年生(Bチーム)

A 1st year student cleaning dirt off the tires タイヤについた汚れを取り除く1年生

Team A practicing at the main entrance hall 正面玄関ホームで練習するAチーム

Team A being interviewed after their victory勝利チームインタビューを受けるAチーム

Team A looking a bit tired after the matchちょっとお疲れの様子のAチーム

Team B celebrating their effortsがんばったBチーム

The principal surrounded by staff and participants after the competition大会終了後に関係者に囲まれる校長先生

[About KOSEN Robocon]

KOSEN Robocon began in 1988. It is a nationwide educational event designed to inspire young people to think independently and experience the joy of building robots with their own hands. Each year, students from colleges of technology across Japan tackle a new challenge, using their creativity and ingenuity to design and build robots that compete in various tasks. Celebrating its 38th edition in 2025, the contest continues to emphasize the importance of original ideas and the excitement of engineering.

[NHK ROBOCON Tokai-Hokuriku Regional Competition]

TV station: NHK General TV

Date & Time: Saturday, November 8, 2025, at 10:40 AM

Note: It is also available on NHK ONE.

https://www.web.nhk/tv/an/robocon/pl/series-tep-J8Y25YN2QG/ep/8ZV3KYQ55G