Hakusanroku

白山麓キャンパス

こんにちは!白山麓キャンパスでラーニングメンターを担当している、ドミソン・アブワンです。

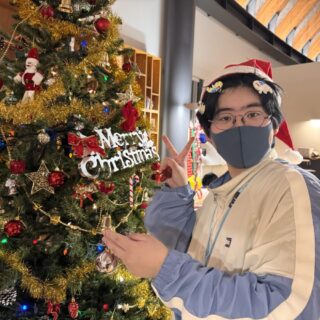

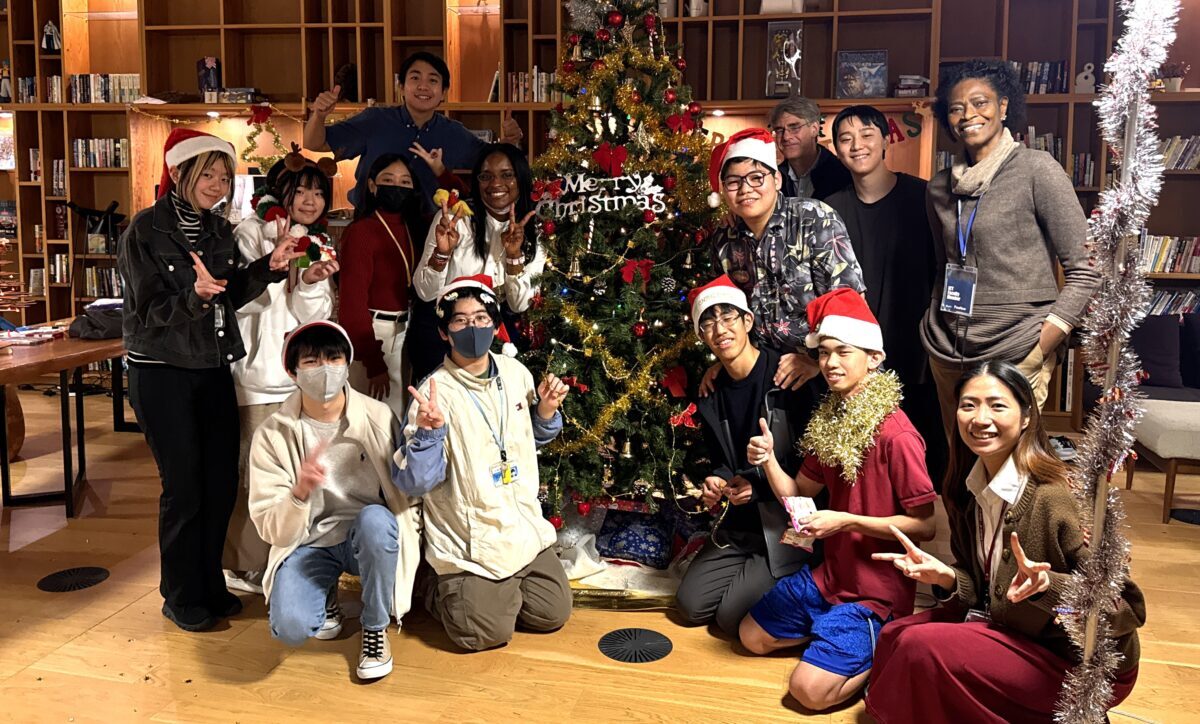

2025年12月19日(金)の夜、いつものラーニングセッションの時間が、夢のようなひとときに変わりました。リビングコモンズは、言葉では言い表せないようなクリスマスムードに包まれ、放課後にはスクラブルゲームも楽しみました。

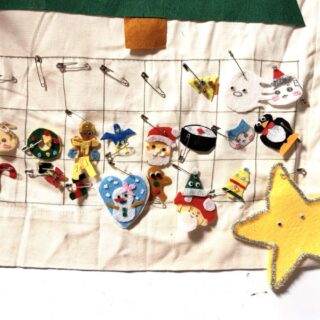

クリスマスパーティー当日までの準備期間も、すでにワクワクする時間でした。学生たちは数日かけて、色とりどりのライトやオーナメントでリビングコモンズを飾り付けました。中でもひときわ目立っていたのが、背の高いクリスマスツリーです。学生たちは、それぞれのシークレットサンタの相手に気づかれないよう、こっそりとプレゼントをツリーの下に置いていきました。さらに、手作りの「アドベントカレンダー」も用意し、12月の毎日に小さなサプライズを加えました。こうした準備が、特別な夜への期待を少しずつ高めていきました。

12月19日の放課後に開催されたクリスマスイベントは、英語科によるICT初の「クリスマス・スクラブル・トーナメント」から始まりました。1年生と2年生の学生が混成チームを組み、ものすごい速さで単語を作っていきました。中には、ボードゲームが初めてにもかかわらず、400点以上を獲得した学生もいました!優勝チームには賞品が贈られましたが、それ以上に、参加した全員が達成感いっぱいの笑顔で終えることができました。

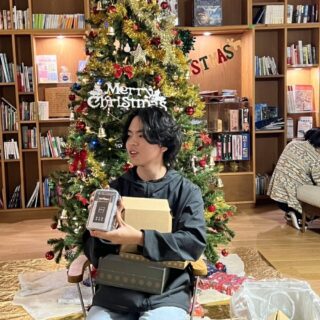

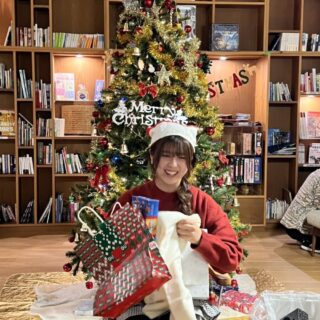

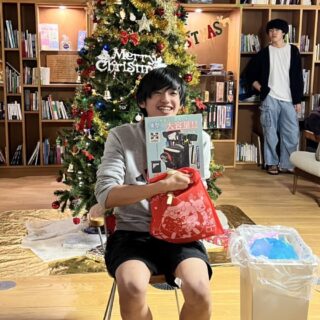

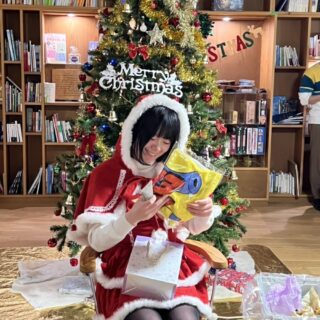

続いて行われたのが、「シークレットサンタのギフトハント」です。学生たちが夕食を楽しんでいる間に、ラーニングメンターたちが“Sneaky Elves”(サンタクロースの助手としてプレゼント作りを手伝ったり、いたずらを仕掛けたりするエルフ)に変身し、ツリーの下からプレゼントを集めてリビングコモンズのあちこちに隠しました。学生たちが戻ると、宝探しのようなプレゼント探しが始まり、歓声や笑い声があふれました。中には少し困った顔をしている人もいました。実は私自身も、自分のプレゼントを見つけるのに助けが必要でした!

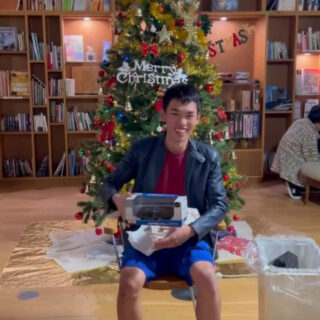

すべてのプレゼントが見つかると、再びツリーの周りに集まり、開封の時間となりました。中身を推理しながら開ける学生もいれば、待ちきれずすぐに包みを開ける学生もいました。プレゼントは実に多彩で、光るライトセーバーのおもちゃ、学生たちに大人気のトルティーヤ、ロボット制作に使える工具、小説やその他の書籍、かわいらしい部屋の装飾品など、誰もが笑顔になるものばかりでした。

その後は、お菓子をつまみながらゲームをしたり、会話を楽しんだりと、ゆったりとした時間が流れました。ビデオゲームに興じる学生もいれば、チップスやクッキーを囲んで談笑する学生もいました。過ごし方はそれぞれでしたが、パーティーがお開きになる頃には、全員が心もお腹も満たされて幸せな気持ちになりました。

この素敵な夜を一緒につくってくれたすべての方々に、心から感謝します。ツリーの飾り付けから、心のこもったプレゼント選びまで、一つひとつの小さな瞬間が積み重なり、忘れられない思い出となりました。これからも、言葉遊びゲームやサプライズ、そしてみんなでお祝いできる時間を共有していきたいと思います。メリークリスマス!

ドミソン・アブワン

Hello again! This is Domyson Abuan, one of the Learning Mentors at ICT Hakusanroku.

Hello again! This is Domyson Abuan, one of the Learning Mentors at ICT Hakusanroku.

Our usual Learning Session time turned into something magical on Friday night, December 19th, 2025. The Living Commons lit up with a kind of holiday cheer that’s hard to put into words even though we also played fun game of Scrabble!

But the fun didn’t start there. In the days before the party, students helped decorate the Living Commons with colorful lights and ornaments. The biggest star was our tall Christmas tree, where students secretly placed their gifts, , trying not to get caught by their Secret Santa matches. We also made a handmade Advent calendar, adding a small surprise to each day in December. It was a slow build-up to something truly special.

The night began with our first-ever Christmas Scrabble Tournament, led by the English department. Students from both 1st and 2nd year teamed up and got right to work, forming words faster than Santa’s elves wrapping presents. One student scored over 400 points, on their first time playing the board game! The winning team earned prizes, but honestly, everyone walked away with accomplished smiles.

Then came the Secret Santa gift hunt. While the students were enjoying dinner, the Learning Mentors turned into sneaky elves—elves who assisted Santa Claus in making presents and pulling pranks—, gathered the gifts from under the Christmas tree, and hid them all around the Living Commons. When the students returned, the search began! There were cheers, laughter, and a few puzzled faces—mine included! I needed help finding my own gift!

Once all the presents were found, we gathered near the tree to open them. Some students tried to guess what was inside, while others couldn’t wait and dove right in. The gifts were fun and surprising: a glowing lightsaber toy, a bag of tortillas (that the students love so much!), robotics tools, novels and other books, and cute room decorations. Everyone had something to smile about.

The rest of the night was a cozy mix of snacking, gaming, and simply enjoying each other’s company. Some students played video games, while others chatted over chips and cookies. No matter how they spent the evening, everyone left with a full stomach and a happy heart.

Big thanks to everyone who helped make this night so special. From decorating the tree to finding the perfect gift, every little moment added up to something unforgettable. Here’s to more word games, more surprises, and more reasons to celebrate. Merry Christmas, everyone!

Domyson Abuan

こんにちは。国語科目担当の黒田です。2年生の授業で「美しいもの」を描写する課題に取り組みましたので、学生の作品をご紹介します。

こんにちは。国語科目担当の黒田です。2年生の授業で「美しいもの」を描写する課題に取り組みましたので、学生の作品をご紹介します。

まず、学生たちは下記(1)~(3)の質問に沿ってメモをとりました(実際は手書きです)。

(1)これまでに出会った「美しいもの」を書き出してください。自分が実際に触れることのできる身近なものを推奨します。

炎 線香花火 宝石 鉱物 雪 海 アクセサリー 図面 アクリルスタンド 四つ葉のクローバー

戦艦三笠 おせち うなぎ きつねうどん バスケットボール めちゃ丸い石 いい感じの木の枝…

(2)それと出会った瞬間、どのように感じましたか。五感で得たものを比喩やオノマトペを使い表現してください。

カットされたダイヤモンドのような サラサラ コン 弦のふるえが体に伝わる感じ

マットな質感 脳に電撃が走る 少し焦げた感じ 透明なお花みたいな 古びた家具のような匂い

学校にドンっと一つだけある桜の木のよう おそらく樹脂で塗り固められていてツルツルしていた…

(3)上記のメモを参考した描写文を組み入れ、かつ

――何がさて私は幸福だったのだ。

という一文で終わる物語を考えてください。

田中さんは(1)にオーロラ、アーサー王の墓、白山の紅葉などたくさん書き込んでいましたが、最終的に「ベース(ギター)」を選び、出会いの一齣を繊細に描きました。

・田中 駿太郎『ベースの前で』

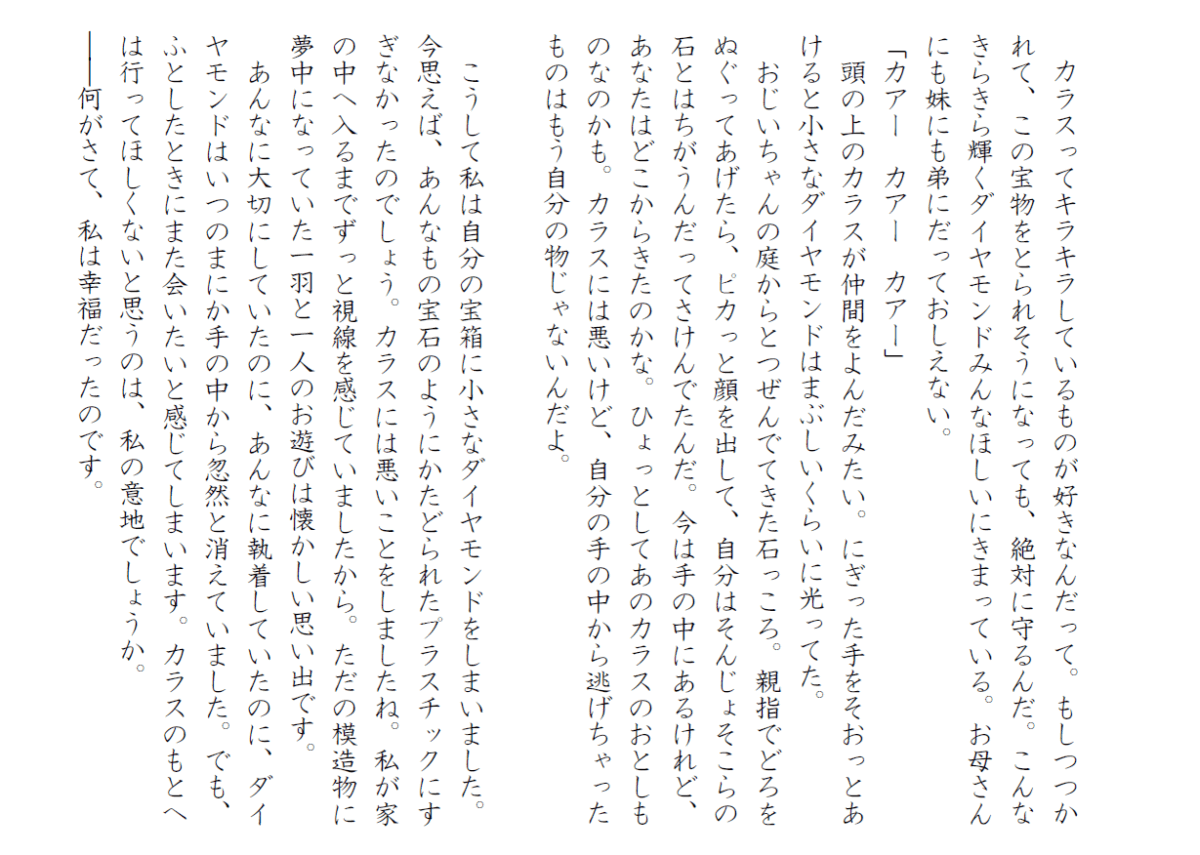

伊藤さんは最初「宝石」や「王冠」を挙げていましたが、記憶を辿るうちに「祖父の家の庭で見つけた宝石のようなもの」を思い出しました。子どもと大人の文体を使い分け、大胆な構成になっています。

伊藤さんは最初「宝石」や「王冠」を挙げていましたが、記憶を辿るうちに「祖父の家の庭で見つけた宝石のようなもの」を思い出しました。子どもと大人の文体を使い分け、大胆な構成になっています。

・伊藤 綾音『光る石』

沙魚(筆名)さんは「お台場の海」。冬の夜の海を情感豊かに綴っています。

・沙魚『海』

学生たちは記憶を手繰り寄せながら、各々の「美しいもの」を丁寧に描いていました。体験を糧として、これからも新しい物語を紡いでくれたらと思います。

黒田

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

2025年12月3日(水)に尾口コミュニティセンターに行き、毎年恒例となっている地元住民のための「イングリッシュカフェ・クリスマスパーティー」を開きました。今回は、尾口地区、吉野谷地区、白峰地区から子供17人と大人5人が参加しました。パーティーが始まる約1時間前に、ちょうどよいタイミングで今シーズン初めての雪が降りました!

例年通り、まずはクリスマスツリーの飾り付けから始めました。高学年の小学生は低学年よりも少し遅く学校が終わるため、低学年の子どもたちは先にツリーの飾り付けを終わらせ、到着した高学年の友達に見せることができました。

その後、オリジナルの「アドベントカレンダー」を作るアクティビティをしました。アドベントカレンダーとは、24個(または25個)の小さな扉に1個ずつクリスマスらしいチョコレートなどのお菓子が入っているカレンダーで、12月1日からクリスマスイブ(またはクリスマス当日)まで毎日1つずつ扉をあけて中に入っているお菓子を楽しみます。

尾口コミュニティセンターのスタッフさんたちが、イベントのために特別に用意してくださったのは、手作りできるアドベントカレンダーでした。カレンダーの扉に自分の好きなお菓子を入れられるので、子供たちは楽しそうに「どれにしようかな」と悩んでいました。

アドベントカレンダーが完成し、手を洗った後は、パンケーキのデコレーションタイムです。尾口コミュニティセンターのスタッフさんたちがイギリスのレシピを使い、数時間かけてクレープのような薄いパンケーキを焼いてくれました。参加者は、準備された色々なトッピングから好きなものを選ぶことができ、完成したパンケーキは、見た目も味もとてもよかったです!

食事中、私が9月に白峰のイングリッシュカフェで子どもたちに読んだ時にとても人気だった絵本「Five Little Monkeys Jumping on the Bed」(アイリーン・クリステロウ著)を読みました。

最後に、クリスマスがテーマのビンゴをしました。子供も大人も全員プレゼントがもらえて大満足そうでした。そしてパーティーが終わる少し前、サンタさんが「メリークリスマス」を言いに来てくれました!

今年も、イングリッシュカフェのクリスマスパーティーは参加者全員が楽しめるイベントとなりました。これは主に、尾口コミュニティセンターのスタッフである山下さんや中田さんの努力と丁寧な準備のおかげです。心から感謝します。次回のイングリッシュカフェが今から楽しみです。

ジェームス・テイラー

Hello everyone. I’m James Taylor, one of the English teachers at ICT’s Hakusanroku Campus.

Hello everyone. I’m James Taylor, one of the English teachers at ICT’s Hakusanroku Campus.

On Wednesday, December 3rd, 2025, I went to the Oguchi Community Centre to lead the annual English Café Christmas Party for local residents. This time, we had 17 children and 5 adults from the Yoshino, Oguchi, and Shiramine areas. With almost perfect timing, we had our first proper snowfall about an hour before the party began!

Just like every year, we started by decorating the Christmas tree. Since the older primary school children finished school a bit later than the younger ones, the younger children were able to finish decorating the tree in time for their older friends to see it when they arrived.

After that, everyone got the chance to make their own advent calendar. An advent calendar is a calendar with 24 or 25 doors, one for each day from the start of December to Christmas Eve or Christmas Day. Behind each door, there is usually some chocolate shaped like something Christmassy. The children at English Café were able to choose what small snacks or sweets they wanted to put behind the doors of their calendar. The advent calendars were make-it-yourself kits that the Community Centre staff bought especially for the event.

Once everyone had made their advent calendars and washed their hands, it was time to decorate some pancakes. The Community Centre staff used a British recipe and spent several hours making thin pancakes in preparation for the party, so guests were able to choose from a variety of toppings. They looked and tasted really good!

While they were eating, I read a story that was very popular when I read it to children at the Shiramine English Café in September: “Five Little Monkeys Jumping on the Bed” by Eileen Christelow.

Finally, we played Christmas-themed bingo, with prizes for everyone. Just before it was time to go home, Father Christmas came to say “merry Christmas” to everyone!

Once again, the English Café Christmas Party was an enjoyable event for children and adults, thanks mainly to the hard work and careful preparation of the Oguchi Community Centre staff, Mr. Yamashita and Ms. Nakada. I’m already looking forward to the next English Café.

James Taylor

白山麓キャンパスで保健・体育科目を担当しているフィリップ・ケザウです。2025年11月8日(土)、白山麓キャンパスでは「第2回チーム対抗駅伝大会」が行われました。レースの目的は、15名で構成された各チームがキャンパス周回コース(1周約670m)を合計25周走り切ることでした。チームは学年を超えて編成され、教員も参加しました。

白山麓キャンパスで保健・体育科目を担当しているフィリップ・ケザウです。2025年11月8日(土)、白山麓キャンパスでは「第2回チーム対抗駅伝大会」が行われました。レースの目的は、15名で構成された各チームがキャンパス周回コース(1周約670m)を合計25周走り切ることでした。チームは学年を超えて編成され、教員も参加しました。

目標は最速でゴールすることではなく、事前に予想したタイムに最も近いタイムで完走することでした。このルールは少し複雑に感じるかもしれません。通常の「最速チームが勝ち」という形式よりも確かに複雑です。しかし、この方式を選んだ理由はいくつかあります。急激な運動による怪我のリスクを減らすこと、速くない学生へのプレッシャーを軽減すること、そして教員が「チームを遅らせてしまう」という負担感なく参加できるようにするためです。

3チームが100分を予想タイムに設定し、1チームだけが86分と予想しました。当日は天候に恵まれ、雲ひとつない青空に紅葉の色が映える最高の日でした。涼しい風が吹き、まさに秋晴れの中での開催です。全員が整列し、学年を超えたチームに分かれた後、4年生の古元 柚希さんが素晴らしいスピーチをしてくれました。このイベントは学年間の交流の機会であること、そして1年生に対して「上級生は大きくて威圧感を感じるかもしれないけれど、怖がらずに話しかけてほしい」と励ましていました。

カウントダウンの後、チームは一斉にスタート!本来はペースを予測するゲームのはずが、当日の高揚感で全員が全力疾走。最初の8周は、わずか25分で走り終えてしまいました。まだ時間は十分あるのに、みんな全力です。そこで急遽、目標タイムを調整し、最終的には「80分に最も近いチーム」が勝者というルールに変更しました。

このイベントで最も印象的だったのは、学年間の雰囲気の良さです。応援の声が飛び交い、終始楽しい空気に包まれていました。私は運動が大好きですが、走ることに苦手意識を持つ学生も多いので、このように楽しく盛り上がる雰囲気はとても嬉しかったです。

その中、イアン・スティーブンソン先生は自分の順番以外でもずっと走り続けました。学生たちの間で、「イアン先生は何周走った?」という即興のクイズも始まり、彼の走り続ける姿は観客にとって刺激になっていました。レースは続き、タスキの受け渡しごとに歓声が上がり、誰もが主役になれる瞬間がありました。残念ながら、昨年同様に足首や呼吸がしづらい症状を訴えた参加者がいましたが、その人数は昨年より少なく、自覚症状のレベルですみました。最後の周回が終わり、結果は驚くほど接戦!時計やスマホで時間を確認できない中、全チームが目標の80分以内に10分差で収まりました。

結局、タイム目標方式はゴールの瞬間の盛り上がりには欠けましたが、怪我は減り、教員の参加も増え、学生にとっても競争のプレッシャーが少ない楽しい一日になりました。来年はどうなるでしょうか?スピードを重視する「競技形式」に再び魅力を感じるかもしれません。でも、今年は素晴らしい天気と素敵な仲間に恵まれ、キャンパスが分散している中で、このようなイベントが社会的なつながりを保つために重要だと改めて感じました。

フィリップ・ケザウ

This is Philip Cadzow, one of the Physical Education Teachers on ICT’s Hakusanroku Campus. On Saturday, November 8th, 2025, the second annual Ekiden (a team relay race) was held at Hakusanroku Campus. The goal of the race was for each team of 15 members to complete 25 laps around the campus (roughly 670 m per lap). The teams were composed of students from different year levels and teachers.

The objective was not to finish in the fastest time, but to be the team that completed the laps in a time closest to their estimate. This goal system may sound confusing and overly complicated; it is certainly more so than the usual “fastest team” approach. This design was chosen for several reasons: to reduce the risk of student injuries from sudden intense movement, to relieve pressure on those who were not as fast as others, and to allow more teachers to participate without feeling bad about slowing down a team.

Three of the teams chose 100 minutes as their estimated time, and only one team guessed that they would finish in 86 minutes. The day had perfect weather—clear blue skies with only a cooling wind. There were no clouds, only a blue sky contrasting with the changing colors of the leaves. With everyone lined up and mixed into their teams, Yuzuki Komoto—a 4th year student—gave a very nice speech about the event being an opportunity for different year levels to mix socially. He encouraged the 1st year students, saying that while the older students may seem big and intimidating, they should not feel afraid to talk to them.

After a countdown, the teams took off sprinting! What was meant to be a challenge to guess everyone’s pace soon changed with the energy of the day. I did not expect the excitement of running to be so powerful. The first eight laps were finished in only 25 minutes. Everybody was sprinting their fastest, even though they had plenty of time. Therefore, I had to make an emergency adjustment to the times, otherwise everyone would be far off their estimated time! Therefore, the competition was changed to which team managed to get the closest to 80 minutes total time.

I was most impressed with the atmosphere of the event; the feeling was very friendly between all year groups, and there was plenty of cheering and general enjoyment of the day. As much as I love and enjoy movement, sometimes that passion is not embodied in the many different types of students, especially when it comes to running. So, I was very happy that the atmosphere of the day was so joyous and filled with friendly rivalry.

A spontaneous guessing game of “How many laps has Ian-sensei run?” began to develop as well, his insatiable need to run being an inspiration to the watching crowd. The race continued and each changeover was cheered; each person had their time in the spotlight. Unfortunately, this also brought some of the same injuries as last year, with ankles and lungs feeling the pressure—but in fewer numbers than last year, and it was self-inflicted rather than prescribed.

The last laps were run, and the finishing times were very close! Considering that nobody had a watch or phone to keep track of the time, this was very impressive. All teams were within 10 minutes of the 80-minute goal.

In the end, having a time goal rather than a race was less satisfying to watch at the finish, but we had fewer injuries, more teacher participation, and the students had a slightly more relaxed and fun day rather than the pressure of competition. I don’t know what next year will bring—whether the allure of competition will call me back—but this year we had wonderful weather and good people. A lovely reminder that with a separated campus, events like these are important for social bonding.

Philip Cadzow

こんにちは、英語科目担当のポーリン・ベアードです。

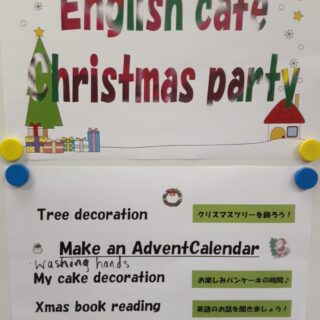

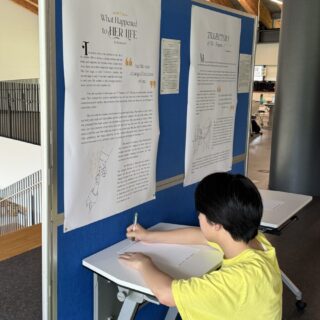

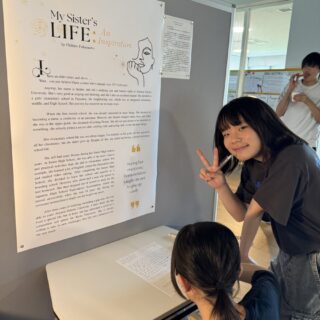

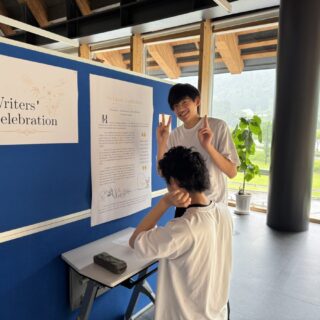

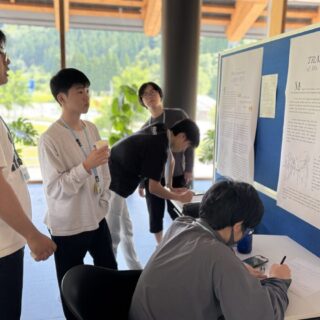

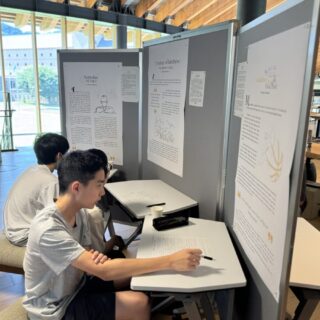

今学期、2年生のリーディング・ライティングの授業では、学生たちが「Profile Essay」を書くために、自分にとってインスピレーションを与えてくれる人物にインタビューを行いました。家族について書いた学生も多く、メモを取りながら文章を仕上げていきました。書く過程そのものも価値あるものでしたが、最後に行われた「Writer’s Celebration」で最も重要な気づきがありました。

学生たちは、自分の作品を英語と日本語で掲示板に貼り、他の学生や教職員に披露しました。その様子を見て、私は「家族の物語を書くこと」が、学生たちが作家として、また思考する人としてのアイデンティティを育むための特別な窓(きっかけ)となることに気づきました。

また、Writer’s Celebrationを実施したことで、学生たちが英語で自然に物語を用いながら、自分の価値観を探求できることがわかりました。祖父母や両親について語る中で、共通するテーマ―「優しさ」「強靭さ」「リーダーシップ」「創造性」「感情的な強さ」―が見えてきました。ある学生は、祖父が雨の日に傘を差し出してくれたという小さな行為が、どれほど心に響いたかを語りました。これらの物語は単なる子どもの頃の思い出ではなく、世代を超えて受け継がれる教訓であり、学生自身の声で語られたものです。これを読むと、ライティングは文法や構造だけではなく、「何が大切で、なぜそれが大切なのか」を理解することでもあると改めて感じます。

発表中、学生たちは教員や他の学生たちからのコメントを誇らしげに読みました。自分の人生から生まれた文章だからこそ、彼らはその作品に強い愛着を持っていました。多くの学生が「自分は意味(価値)のある物語を語れる」という発見をし、他の学生たちも「私たちはこんなにも共通点を持っている」ということに気づきました。例えば、ある学生が母親の前向きな姿勢について書いた文章は、別の学生が父親の思いやりについて語った文章と響き合います。学生全員が互いの文章を目にする機会はそう多くありません。だからこそ、こうした共有の時間は、ライティングを皆で分かち合えるものにし、ワークシートのような問題解決学習では決して生まれない一体感を育てます。

教員にとっても、学生がどのように考え、感じ、意思決定をしているかを垣間見る貴重な機会となりました。学生が何を大切にしているのか―友情、努力、優しさ、家族―を知ることで、今後の授業づくりにも役立ちます。

Writer’s Celebrationは、単なる課題を「仲間と価値観を共有できる体験」に変えました。そのことは、学生が自分の物語を語る時、彼らは「自分は書き手である」と認識し、私たち教員も学生をより深く理解できるのです。

【Writer’s Celebration】

一般的に、執筆における成果と努力を称え、作家同士が互いに励まし合うイベントです。学生の文章を発表することで、モチベーションの維持、学びの定着、文章力向上や、仲間や学校コミュニティと喜びを共有することで達成感を高めることを目的として実施されます。

ポーリン・ベアード

Celebrating the Hearts Behind the Writing and the Community that Grows From It

Pauline Baird an English teacher at ICT.

This semester, students in the 2nd Year reading and writing class interviewed people who inspired them to write a Profile Essay. Several students wrote about family members, took field notes, and drafted profile essays. The writing process itself was valuable; however, the most meaningful insights emerged during the “Writer’s Celebration” at the end. As students shared their work on bulletin boards for the entire school to read (in English and in Japanese), I began to see how family-story writing opens a unique window into students’ developing identities as writers and thinkers.

The celebration showed that students can naturally use narrative, in English, to explore personal values. As the students shared stories about grandfathers, mothers, and fathers, common themes appeared—kindness, resilience, leadership, creativity, and emotional strength. One student described how a grandfather’s small act—an umbrella given on a rainy day—touched him deeply. These stories were more than childhood memories. They were lessons passed across generations, told in the students’ own voices. Reading them reminds us that writing is not only about grammar or structure. It is also about understanding what matters and why.

During the celebration, students read comments by teachers and others with pride. They had ownership of their writing because it came from their lives. Many discovered that they could tell a meaningful story, and their classmates discovered how much we all have in common. For example, a student’s reflection on her mother’s positive mindset might echo another student’s story about his father’s compassion. It is not often that all students get to see other students’ writing. Thus, these shared moments make writing public and build a sense of community in a school that no worksheet can create.

For teachers, the celebration offered a rare window into how students think, feel, and make decisions. We learn what our students value—friendship, hard work, kindness, and family—and this helps us shape future lessons. A writer’s celebration turned a simple assignment into a shared human experience. It reminds us that when students tell their stories, they learn to see themselves as writers, and we learn to see students a little more clearly, too.

[Writer’s Celebration]

Generally, it is an event that celebrates achievements and efforts in writing, where writers encourage one another. The purpose is to publish student-writing to maintain motivation, reinforce learning, improve writing skills, and enhance the sense of accomplishment by sharing joy with peers and the school community.

Pauline Baird