白山麓キャンパスで保健・体育科目を担当しているフィリップ・ケザウです。2025年11月8日(土)、白山麓キャンパスでは「第2回チーム対抗駅伝大会」が行われました。レースの目的は、15名で構成された各チームがキャンパス周回コース(1周約670m)を合計25周走り切ることでした。チームは学年を超えて編成され、教員も参加しました。

白山麓キャンパスで保健・体育科目を担当しているフィリップ・ケザウです。2025年11月8日(土)、白山麓キャンパスでは「第2回チーム対抗駅伝大会」が行われました。レースの目的は、15名で構成された各チームがキャンパス周回コース(1周約670m)を合計25周走り切ることでした。チームは学年を超えて編成され、教員も参加しました。

目標は最速でゴールすることではなく、事前に予想したタイムに最も近いタイムで完走することでした。このルールは少し複雑に感じるかもしれません。通常の「最速チームが勝ち」という形式よりも確かに複雑です。しかし、この方式を選んだ理由はいくつかあります。急激な運動による怪我のリスクを減らすこと、速くない学生へのプレッシャーを軽減すること、そして教員が「チームを遅らせてしまう」という負担感なく参加できるようにするためです。

3チームが100分を予想タイムに設定し、1チームだけが86分と予想しました。当日は天候に恵まれ、雲ひとつない青空に紅葉の色が映える最高の日でした。涼しい風が吹き、まさに秋晴れの中での開催です。全員が整列し、学年を超えたチームに分かれた後、4年生の古元 柚希さんが素晴らしいスピーチをしてくれました。このイベントは学年間の交流の機会であること、そして1年生に対して「上級生は大きくて威圧感を感じるかもしれないけれど、怖がらずに話しかけてほしい」と励ましていました。

カウントダウンの後、チームは一斉にスタート!本来はペースを予測するゲームのはずが、当日の高揚感で全員が全力疾走。最初の8周は、わずか25分で走り終えてしまいました。まだ時間は十分あるのに、みんな全力です。そこで急遽、目標タイムを調整し、最終的には「80分に最も近いチーム」が勝者というルールに変更しました。

このイベントで最も印象的だったのは、学年間の雰囲気の良さです。応援の声が飛び交い、終始楽しい空気に包まれていました。私は運動が大好きですが、走ることに苦手意識を持つ学生も多いので、このように楽しく盛り上がる雰囲気はとても嬉しかったです。

その中、イアン・スティーブンソン先生は自分の順番以外でもずっと走り続けました。学生たちの間で、「イアン先生は何周走った?」という即興のクイズも始まり、彼の走り続ける姿は観客にとって刺激になっていました。レースは続き、タスキの受け渡しごとに歓声が上がり、誰もが主役になれる瞬間がありました。残念ながら、昨年同様に足首や呼吸がしづらい症状を訴えた参加者がいましたが、その人数は昨年より少なく、自覚症状のレベルですみました。最後の周回が終わり、結果は驚くほど接戦!時計やスマホで時間を確認できない中、全チームが目標の80分以内に10分差で収まりました。

結局、タイム目標方式はゴールの瞬間の盛り上がりには欠けましたが、怪我は減り、教員の参加も増え、学生にとっても競争のプレッシャーが少ない楽しい一日になりました。来年はどうなるでしょうか?スピードを重視する「競技形式」に再び魅力を感じるかもしれません。でも、今年は素晴らしい天気と素敵な仲間に恵まれ、キャンパスが分散している中で、このようなイベントが社会的なつながりを保つために重要だと改めて感じました。

フィリップ・ケザウ

こんにちは、英語科目担当のポーリン・ベアードです。

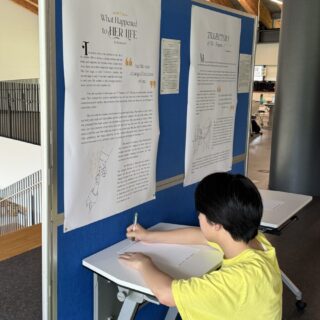

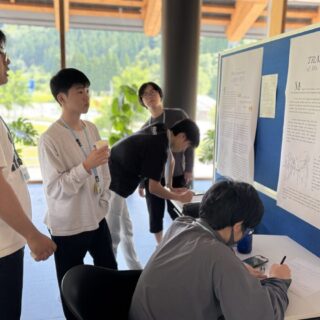

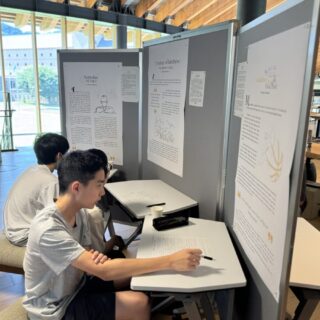

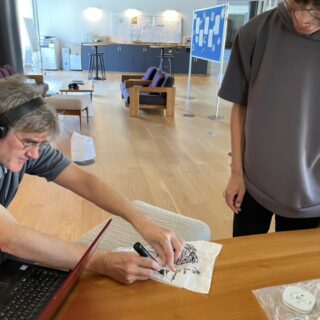

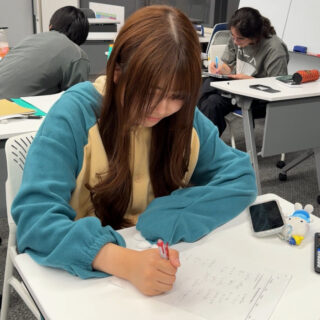

今学期、2年生のリーディング・ライティングの授業では、学生たちが「Profile Essay」を書くために、自分にとってインスピレーションを与えてくれる人物にインタビューを行いました。家族について書いた学生も多く、メモを取りながら文章を仕上げていきました。書く過程そのものも価値あるものでしたが、最後に行われた「Writer’s Celebration」で最も重要な気づきがありました。

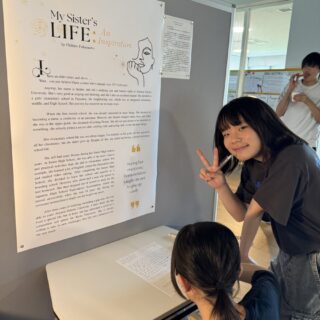

学生たちは、自分の作品を英語と日本語で掲示板に貼り、他の学生や教職員に披露しました。その様子を見て、私は「家族の物語を書くこと」が、学生たちが作家として、また思考する人としてのアイデンティティを育むための特別な窓(きっかけ)となることに気づきました。

また、Writer’s Celebrationを実施したことで、学生たちが英語で自然に物語を用いながら、自分の価値観を探求できることがわかりました。祖父母や両親について語る中で、共通するテーマ―「優しさ」「強靭さ」「リーダーシップ」「創造性」「感情的な強さ」―が見えてきました。ある学生は、祖父が雨の日に傘を差し出してくれたという小さな行為が、どれほど心に響いたかを語りました。これらの物語は単なる子どもの頃の思い出ではなく、世代を超えて受け継がれる教訓であり、学生自身の声で語られたものです。これを読むと、ライティングは文法や構造だけではなく、「何が大切で、なぜそれが大切なのか」を理解することでもあると改めて感じます。

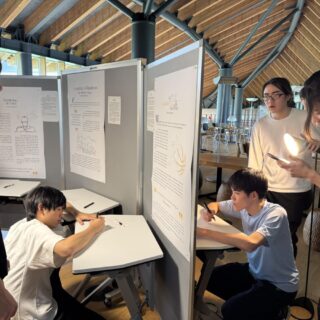

発表中、学生たちは教員や他の学生たちからのコメントを誇らしげに読みました。自分の人生から生まれた文章だからこそ、彼らはその作品に強い愛着を持っていました。多くの学生が「自分は意味(価値)のある物語を語れる」という発見をし、他の学生たちも「私たちはこんなにも共通点を持っている」ということに気づきました。例えば、ある学生が母親の前向きな姿勢について書いた文章は、別の学生が父親の思いやりについて語った文章と響き合います。学生全員が互いの文章を目にする機会はそう多くありません。だからこそ、こうした共有の時間は、ライティングを皆で分かち合えるものにし、ワークシートのような問題解決学習では決して生まれない一体感を育てます。

教員にとっても、学生がどのように考え、感じ、意思決定をしているかを垣間見る貴重な機会となりました。学生が何を大切にしているのか―友情、努力、優しさ、家族―を知ることで、今後の授業づくりにも役立ちます。

Writer’s Celebrationは、単なる課題を「仲間と価値観を共有できる体験」に変えました。そのことは、学生が自分の物語を語る時、彼らは「自分は書き手である」と認識し、私たち教員も学生をより深く理解できるのです。

【Writer’s Celebration】

一般的に、執筆における成果と努力を称え、作家同士が互いに励まし合うイベントです。学生の文章を発表することで、モチベーションの維持、学びの定着、文章力向上や、仲間や学校コミュニティと喜びを共有することで達成感を高めることを目的として実施されます。

ポーリン・ベアード

こんにちは。

こんにちは。

ニュージーランドのダニーデンにあるオタゴ・ポリテクニクにて職員研修留学をしている南戸です。普段は国際高等専門学校・金沢キャンパスで職員として勤務していますが、現在は夫と11歳の長女、5歳の長男とともに、10か月間の研修留学でニュージーランドに滞在しています。こちらでは、オタゴ・ポリテクニクの校舎でイベントマネジメントを専攻し、授業を受けながら、実務体験やインターンシップを通じて、現地の方々と一緒に働く貴重な経験をさせていただいています。

平日は授業の後、現地の小学校に通う子どもたちを迎えに行き、週末にはダニーデンの山や海、博物館、美術館、公園など、さまざまな場所を訪れています。また、イベントのボランティアなど地域のコミュニティにも積極的に参加し、現地の人々との交流を楽しみながら、家族で充実した時間を過ごしています。

今回は、ニュージーランドでの生活の中で出会った、現地ならではの食べ物をご紹介します。これから入学を控えている方や留学を予定している学生の皆さん、そしてそのご家族の方々に向けて、ニュージーランドの食文化を少しでも知っていただき、現地に行った際に「楽しそう!」「食べてみたい!」と思っていただけるような内容をお届けできればと思います。

まずはフェアリーブレッド(Fairy Bread・妖精のパン)です。これは子どもの誕生日会では定番のメニューで、食パンにマーガリンを塗り、その上にアイスクリーム用のカラフルなトッピング(スプリンクル)を散らした手作りのお菓子です。味は想像通り甘く、ザラザラとした食感が特徴ですが、子どもたちは大喜びでした。レシピはインターン先で子供たちのお誕生会を開く機会があり、その際に勤務先のダニーデン育ちのミカエラさんに教えていただきました。

そして、定番のスナックといえばこちら。ポテトチップスには「キウイオニオンディップ(Kiwi Onion Dip)」をつけて食べるのがニュージーランド流です。このディップは、NestléのReduced Cream(缶入り無糖クリーム)にオニオンスープの素(粉末)を混ぜるだけで簡単に作れます。特にソルト&ビネガー味のポテトチップスとの相性は抜群で、一度食べたら止まらない、永遠に食べ続けたくなるような中毒性のある美味しさです。

ニュージーランドでは、キャンディ全般を「ロリー(lolly)」と総称し、子どもから大人まで親しまれています。この写真に写っているのは、カラフルで細長いグミのようなロリー、そして「パイナップル・ランプス(Pineapple Lumps)」と呼ばれる、チョコレートでコーティングされたパイナップル味のソフトキャンディです。どちらもニュージーランドを代表するお菓子で、特にパイナップル・ランプスは“国民的おやつ”として長年愛されています。こちらも一度食べ出したらやめられないおいしさです。

こちらは「チーズロール」と呼ばれる、どのカフェでも見かける定番メニューで、比較的お手頃な価格で楽しめるのも魅力のひとつです。白いパンで作ったものもあります。ニュージーランド、特に南島で親しまれているソウルフードとして知られています。その正体はというと、薄切りの食パンにチーズフィリングを塗り、くるくると巻いてトーストしたもの。仕上げにたっぷりのバターを塗って頬張れば、思わず笑みがこぼれる“幸せの味”が広がります。

こちらはクリスマス料理の一例です。ニュージーランドでは真夏の8月に「ミッドウインター・クリスマス」と称して、クリスマスディナーを囲む家庭が多くあります。私もご縁があり、インターンシップ先のクリスマスディナーに参加させていただきました。食事はサラダやパンの前菜から始まり、メインにはポークやチキンのハムに、ローストしたお芋が添えられていました。このオレンジ色のお芋は「クマラ(Kumara)」と呼ばれ、ニュージーランドで広く親しまれている、さつまいもに似た野菜です。スーパーマーケットでもよく見かけ、焼き芋にすると絶品。我が家でも人気の食材でした。デザートには、ニュージーランド発祥とされる「パブロバ(Pavlova)」が登場。メレンゲをベースにした伝統的なスイーツで、外はサクサク、中はふんわりとした食感が特徴です。たっぷりの生クリームと季節のフルーツをのせて楽しむ、特別な日のデザートとして親しまれており、日本人にもなじみやすい味わいでした。

-

Roast ham and creamy chicken served with cranberry sauceローストハムとクリーミーチキンのクランベリーソース添え

-

Pavlova – a classic Christmas dessert in New Zealandパブロバというクリスマスに定番のデザート菓子

カフェに行くと、多くの人が飲んでいるのが「フラットホワイト(Flat White)」というコーヒーです。これは、エスプレッソにきめの細かいスチームミルクを加えたミルク入りコーヒーで、地元では定番の一杯として親しまれています。カフェラテよりもミルクの量が少なく、コーヒーの苦みや風味をしっかりと味わえるのが特徴かと思います。ニュージーランドのカフェを訪れた際には、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

ニュージーランドでの生活は、自然の豊かさや人々の温かさに触れる毎日です。食文化もその一部として、私たち家族にたくさんの驚きと楽しさを与えてくれています。この記事がこれから留学を考えている方やそのご家族の皆さんにとって、少しでも現地の暮らしが身近に感じられるきっかけになれば嬉しいです。そして、ニュージーランドの味を通して、皆さんの留学生活がより豊かで楽しいものになりますように願っています。

南戸 仁美

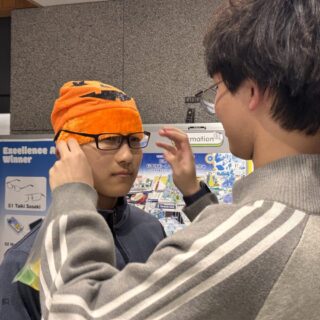

こんにちは、2年生の伊藤 綾音です。このジャーナルを読んでくれている皆さん、突然ですが質問です。「DMG森精機」という会社を知っていますか? 一言で説明すると、世界的に活躍する日本の大手工作機械メーカーです。今回、夏休みの期間中に、私がこのDMG森精機主催の「デジタルものづくり実践講座」に参加してきた内容について報告したいと思います。

こんにちは、2年生の伊藤 綾音です。このジャーナルを読んでくれている皆さん、突然ですが質問です。「DMG森精機」という会社を知っていますか? 一言で説明すると、世界的に活躍する日本の大手工作機械メーカーです。今回、夏休みの期間中に、私がこのDMG森精機主催の「デジタルものづくり実践講座」に参加してきた内容について報告したいと思います。

ではまず「DMG森精機」について。冒頭にも書きましたが、大手工作機械メーカーであり、主に、NC旋盤や5軸加工機、マシニングセンタなどの工作機械を製作・販売を行い、その実用性の高さから世界で活躍する会社です。

そのDMG森精機が開催しているの「デジタルものづくり実践講座」では、最新の工作機械と自動化システムについて学ぶことができます。対象は高専生で、リモート講義や二日間の実習授業を行います。実際に工場で働いているモノホンの工作機械が眼前1㎝……!は言いすぎですが、触れるほど近くで、じっくり観察し放題です。というか本当に触れられます!この講座の醍醐味は、自分の手で操作体験を行えるところですね!

操作体験を行う工作機械は、5軸加工機「DMU50 3rd Generation」です。ドリルと加工を行う材料を、X・Y・Z方向と二つの回転からなる5軸で回し、あらゆる形を作り出します。5軸加工機のドリルは自在に動き回るので、さながらSF映画に出てくるロボットアームのようでした。自分で設定した値の位置にびしっと動き、正確に金属を削ってくれるととても気持ちがいいです。

次に、自動化システムについて……と言いたいところですが、あまりネタバレしすぎるのも面白くないので、続きはぜひ「デジタルものづくり実践講座」で体験してみてください。しかもこの講座、交通費無料!ホテル代無料!全国各地で開催されており、気軽に応募できるのもうれしいところ。実際に製造を行っている会社の方とお話しできる機会だって、そうそうないと思うので本当におすすめです!

以上、DMG森精機潜入レポートでした。

また次の機会に会えることを楽しみにしています。さようなら!

伊藤 綾音

こんにちは!白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は「ハロウィンイベント」について紹介します。

こんにちは!白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は「ハロウィンイベント」について紹介します。

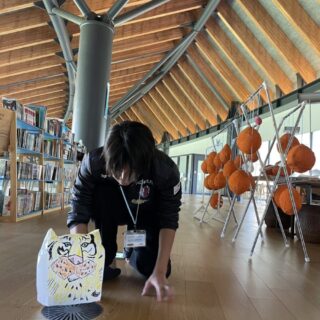

ハロウィンの季節になると、白山麓キャンパスの校舎は学生とラーニングメンターによってハロウィン仕様に飾り付けが行われます。手作りのジャック・オー・ランタンやエアコン吹き出し口へのイラスト入りビニール袋の貼り付けなど、遊び心あふれるデザインで館内は華やかになりました。

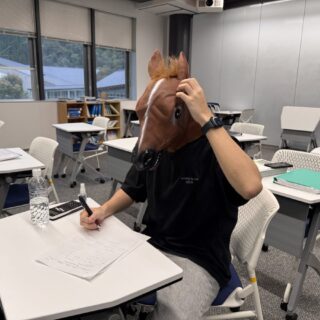

2025年10月31日(金)、ハロウィン当日、数名の学生たちや教員たちはハロウィンの仮装をして授業を行いました。学生たちはポケモンの衣装やメイド服、カウボーイなど、教員は日本の制服やバナナの衣装を身にまとい、ユニークなスタイルで授業が進められました。

昼食にはハロウィン特別メニューが提供され、吸血鬼のごちそうピザ(中にチーズが入っていてとても美味しかったです!)、芋虫の形をした不気味な色のパスタ、さらに約10種類のお菓子が取り放題で並び、学生たちは楽しそうに食事を満喫していました。

授業が終了するとともに、さらに仮装をする学生たちが増えました。馬の被り物をして相撲のコスチュームを着たり、ボディーガードを従えた石油王に扮したり、赤色の洋服をマント風にアレンジして個性的な仮装をしたりと、思い思いのスタイルで登場しました。パレードでは、ステージの上で堂々とポーズを決め、観客を魅了しました。時には笑いが起きたりして終始賑やかな雰囲気で行われました。

その後、ピニャータが行われました。ピニャータとは、メキシコのお祝い事で有名な行事で、くす玉を叩いて割るゲームです。目隠しした学生は周囲の声を参考にしながら前後左右に進み、くす玉を叩き割りました。くす玉に入ったお菓子が飛び散る瞬間は歓声が上がりました。

ハロウィン特別メニュー

また、ラーニングセッション(夜の学校)の時間には「校内かくれんぼ」が開催されました。学生たちは4つのグループに分かれ、各グループが順番に鬼となり、他のグループは隠れます。館内の証明を全て消し、鬼は携帯電話のライトを頼りに隠れている学生を探しました。時間制限が設けられ、鬼は教室や実験室、トイレ、棚の中まで隅々と捜索しました。隠れている学生たちは見つからないよう静かにしていましたが、鬼に見つかった瞬間、思わず叫び声をあげる学生もいました。制限時間内に見つからなかった学生には、勝者としてお菓子がプレゼントされました。

今回のハロウィンイベントは、学生と教員が一体となって楽しむ貴重な機会となりました。校舎全体が季節の雰囲気に包まれ、笑顔が広がる一日でした。

間加田 侑里