こんにちは、3年生の安田 萱です。ダニーデン国際空港に到着してから、もう半年が経ちました。ニュージーランドでの生活にもだんだん慣れてきて、今では毎日を楽しく過ごしています。今日は、この半年間で僕の新しい日常になった生活について紹介したいと思います。

まずはホストファミリーについてです。僕のホストファミリーは、1人暮らしの女性です。正直に言うと、ここに来る前は、家族と一緒にバーベキューをしたり、ホストブラザーと仲良くなったりして、家族の一員としていろいろなイベントを楽しむイメージを持っていました。そのため、春休みに届いたホームステイ先の情報で「2匹の犬と楽しく暮らしています!」と書かれていたときは、渡航後の生活が想像できず、不安でした。

そんな不安を抱きながら始まった2人暮らしでのホームステイですが、実際はとても良い人で、僕にぴったりな方でした。ご飯の時間や犬の散歩、買い物などをお互いのペースに合わせて行い、自由に過ごせるところがとても心地よいです。夜ご飯を食べながらの会話も、学校や勉強の話だけでなく、仕事であった面白い話やホストファミリーがハマっているスマホゲームの話など、2人暮らしならではの会話が多く、話していてとても楽しいです。また、夕食後に「アイスが食べたくなった」と言ってドライブスルーへ連れて行ってくれたり、毎週金曜日と土曜日の夜は必ずホストファミリーの友達の家で夜ご飯を楽しんだりと、家族とのホームステイではなかなか体験できない、2人暮らしならではの生活だと思います。

次は授業以外の時間に僕がどのように過ごしているかを紹介します。オタゴポリテクニクでの授業は、だいたい10時から15時ごろまでで、遅い日でも17時には終わります。授業後は、学校のすぐ近くにある大学の体育館によく遊びに行きます。体育館といっても、運動できるコートのほかに、ジムやビリヤード台、カフェもあり、さまざまなことを楽しむことができます。この施設は、僕が通うポリテクニックの学生だけでなく、オタゴ大学の学生や、会員になれば誰でも利用することができるため、大学生や社会人の方とも仲良くなることができます。

また、利用者にはニュージーランド人だけでなく、韓国やシンガポール、オーストラリア、日本など、さまざまな国から来た留学生も多く、とても楽しいです。特に日本人の留学生とは、どこか安心感があり、海外という環境だからこそ生まれる、少し特別な交流ができるのも嬉しいです。ICTの友達とバドミントンやバレーボールを楽しんでいると、自然と国籍の異なる友達が混ざってくれることもあり、また自分から声をかけて一緒にバレーボールを始めたり、サーブ練習をしたりするうちに、だんだん人が集まって試合をすることもあります。周りの人たちは留学生との交流に慣れていて、知っている日本語で話そうとしてくれたり、優しく接してくれる人ばかりなので、とても楽しい時間を過ごせています。

最近では日が長く、夜の8時を過ぎても明るいため、体育館を離れた後は友達と夜ご飯を食べに行ったり、ビーチまで走ってみたりと、放課後の時間をのびのびと楽しんでいます。

Running toward the beach at sunset 走って向かった夕暮れのビーチ

こうしてニュージーランドでの生活にもすっかり慣れ、毎日があっという間に過ぎていきます。気づけば、もうすぐ期末試験の時期です。このジャーナルでは生活面ばかり書きましたが、勉強の方も頑張っていきたいと思います。

安田 萱

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

白山麓キャンパスで暮らし、働くことの素晴らしい点の一つは、周囲に豊な自然があることです。毎日色んな面白い生き物を間近で見られます。例えば、毎年9月下旬に瀬戸地域に現れる蝶のアサギマダラです。

アサギマダラ(英語名:Chestnut tiger butterfly)は面白い蝶です。なぜかというと、毎年とても長い旅をするからです。長い旅の途中で立ち寄る場所の一つが瀬戸で、白山麓キャンパスからほんの数十メートルの場所にやって来ます。

地元の方々は、蝶を呼び寄せるために、使われていない畑にフジバカマを植えています(白山麓キャンパス向かいの「道の駅 瀬女」付近)。この場所は「アサギマダラ空の駅・白山」と呼ばれていて、アサギマダラファンクラブ白山は、毎年ここでマーキング調査をしています。2025年9月27日(土)、私は息子と一緒に蝶のマーキング調査体験会に参加しました(主催:アサギマダラファンクラブ白山、尾口コミュニティセンター、白山麓里山活性化協議会)。

まず、アサギマダラファンクラブ白山の中村 明男さんのお話しを聞きました。中村さんは、蝶のライフサイクルや移動の習性について説明してくれました。また、例として自分で捕まえてマーキングしたアサギマダラを見せてくれた後、マーキングの仕方を説明・実演してくれました。

蝶は捕まえられると、死んだふりをするので、羽に文字が書きやすくなります。フェルトペンを使って、捕まえた場所(私たちの場合は「白山」)、日付(9/27)、自分の名前又はイニシャル、そして捕まえた順番を示す番号を羽の白いところに丁寧に書きます。

また、この情報を紙にも記録し、中村さんが他の地域にあるアサギマダラファンクラブとオンラインで共有できるようにします。さらに、私たちがマーキングした蝶を誰かが捕まえた場合に、連絡をもらえるように連絡先も記入します。

過去には、瀬戸でマーキングされたアサギマダラが、四国、九州、沖縄、さらには台湾でも見つけられたことがあります(瀬戸から台湾までは、2,000キロ以上も離れています!)。天候の変化により、近年は蝶の数が少なかったのですが、息子は3匹捕まえてマーキングすることができました。

その3匹の蝶たちはどこまで飛んでいくのかな。

ジェームス・テイラー

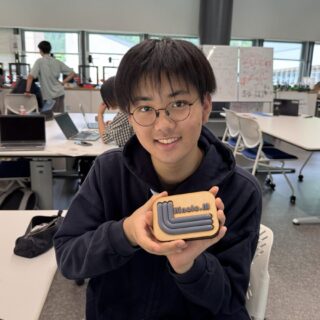

プロジェクト1:ネームタグ制作

こんにちは。白山麓キャンパスで1年生のエンジニアリングデザインを担当しているブランドン・ウォルファースです。国際高専のエンジニアリングデザインの授業では、学生たちが多様なプロジェクトに取り組みますが、デザインプロセスへの「導入」として、最初のプロジェクト「個性を表現するネームタグの制作」に挑戦しました。

このプロジェクトにはいくつかの条件がありました。ネームタグは着用可能であること、指定されたサイズ内に収まること、白山麓キャンパスにある3Dプリンターやレーザーカッターを使用して制作すること、そして制作者本人の特徴を視覚的に表現することが求められました。

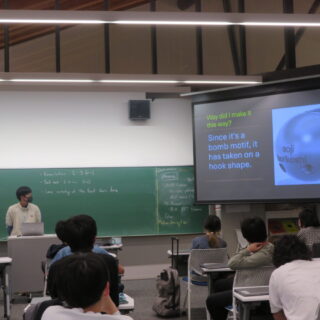

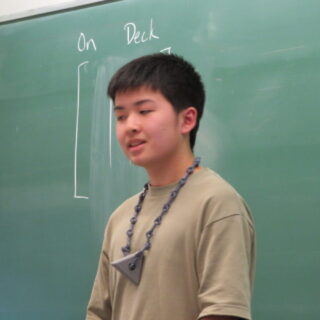

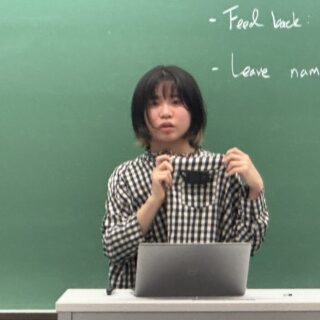

学生たちはアイデアの発想から始まり、プロトタイピング(試作品作り)を通じて、特徴と機能の関係性について学びました。プロジェクトの締めくくりには、英語でのプレゼンテーションを行い、クラスメートに自作のネームタグを紹介しました。

エンジニアリングデザインの魅力は、テストやクイズとは異なり、問題解決に「唯一の正解」が存在しない点です。学生たちがそれぞれの方法で課題に取り組む様子は非常に興味深く、多くの学生が自身の趣味や好きなメディアをテーマにすることで、作品に個性を反映させていました。これは学生たちにとって初めてのデザイン体験であり、今後の成長が非常に楽しみです。

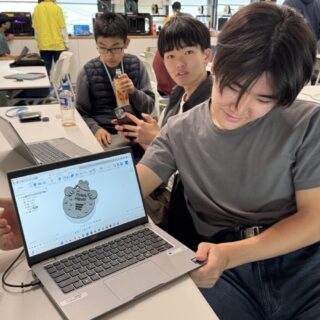

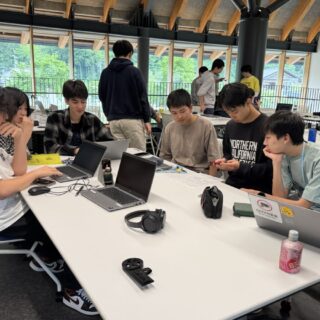

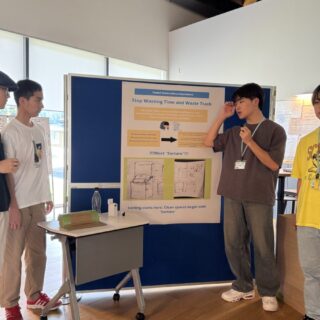

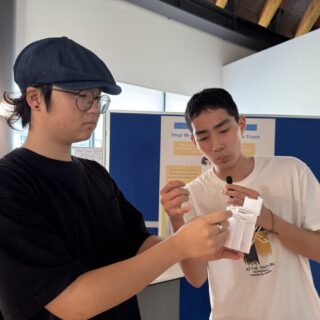

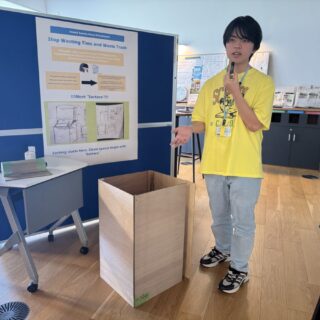

プロジェクト2:チームによる課題解決

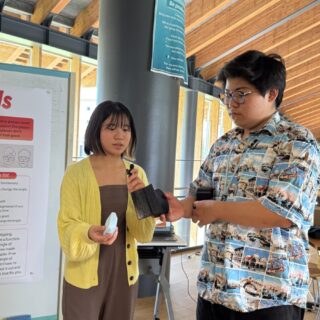

前学期の後半には、1年生はチームプロジェクトにも取り組みました。このプロジェクトの目的は、学生が日常生活を観察し、「毎日使っている中で最も不便なもの」を特定し、それに対する個人的な課題を解決する方法を考案することです。

この活動で特に興味深いのは、学生たちが日常の中でどのような不便さを認識し、それにどう向き合うかという点です。各グループが取り組んだ課題は多様でしたが、共通して求められたのは、「対象物の使用方法の理解」「目的の機能を果たすために必要な特徴の把握」、そして「人間中心の設計の重要性」でした。

以下に、各グループの取り組みをご紹介します。

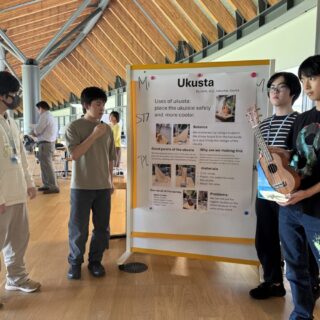

1. Ukusta(ウクスタ)

このグループは、白山麓キャンパスのリビングコモンズにあるウクレレのための新しいスタンドの設計に挑戦しました。楽器の安定性を高めるとともに、空間の美観を向上させることを目指しました。

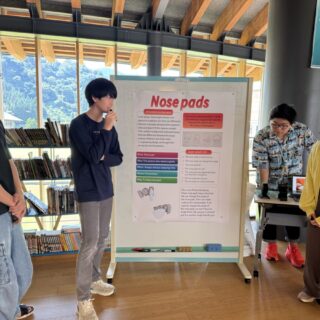

2. Nosepads(ノーズパッド)

このグループは、さまざまな眼鏡やサングラスに対応できる調整可能なノーズパッドの開発に取り組みました。鼻の形状に合わせてフィットするよう設計されており、試作品はサイズの関係上、拡大モデルでの提示となりました。

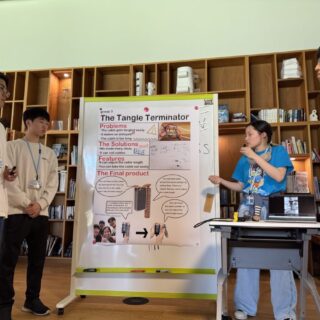

3. The Tangle Terminator(タングル・ターミネーター)

このグループは、ノートパソコンの充電ケーブルがバックパック内で絡まりやすいという問題に着目し、収納性を向上させるための整理ツールを考案しました。持ち運びの利便性を重視した設計です。

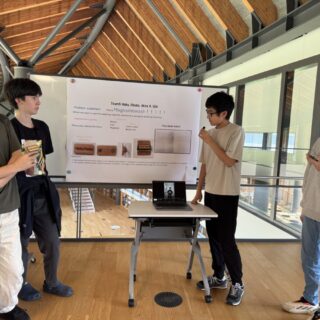

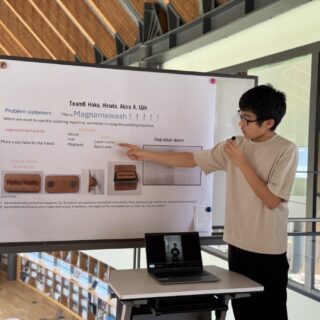

4. Magnamewash(マグネームウォッシュ)

このグループは、白山麓キャンパスの寮にあるランドリー設備の利用状況を整理する方法を模索しました。誰がどの機械を使用しているかを簡単に把握できる、設置・使用が容易で情報伝達が明確な仕組みを目指しました。

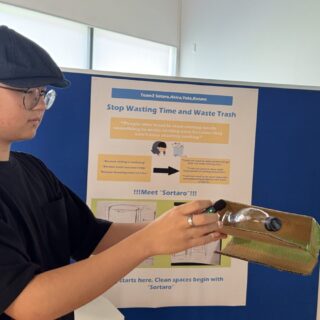

5. Sortaro(ソルタロウ)

このグループは、ごみの分別が複雑で時間がかかるという問題に取り組みました。日本の分別システムに慣れていない人でも使いやすく、適切に分別できる一体型のごみ箱の設計を目指しました。

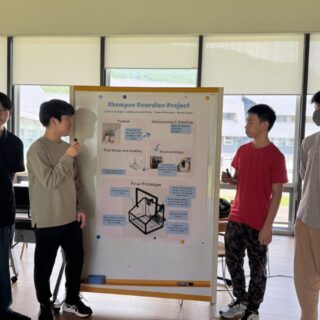

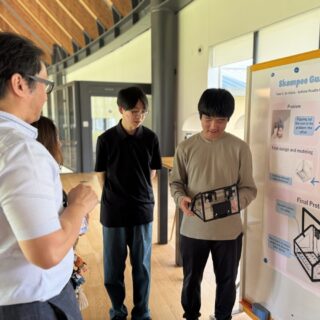

6. Shampoo Guardian Project(シャンプー・ガーディアン・プロジェクト)

このグループは、寮のシャワー室における収納スペースの不足に着目しました。シャワー中に使用するボトル類を簡単に持ち運び、アクセスできる収納ツールの開発に取り組みました。

後学期に学生たちがどのようなプロジェクトに挑戦するのか、今から非常に楽しみにしています。

ブランドン・ウォルファース

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

2025年9月24日(水)、白峰で子供向けのイングリッシュカフェを開催しました。イングリッシュカフェは、地域の方々と国際高専関係者が交流できるイベントとして2020年1月に始まりました。和やかな雰囲気のなかで気軽に交流が楽しめる場となっています。

昨年と同じく、今年も白峰コミュニティセンターで行われました。白峰小学校から9人、白嶺小学校から1人、赤ちゃん1人、そして3人の大人が参加してくれました。まず、大きな声で英語の挨拶を交わした後、「オオカミさん、今何時?」というゲームを始めました。この遊びは昔から小学生に人気の遊びで、僕もよくしました。日本の「だるまさんが転んだ」に似ています。鬼(オオカミ)になる人は目をつぶって、「オオカミさん、今何時?」と聞かれたら時間を答えます。他の人たちはその数字の歩数分前に進みます(例えば、「5時」と言ったらみんなは5歩進みます)。数字以外にも、オオカミが「ごはんの時間だ!」と言ったら、みんなは逃げます!

オオカミ役を交代しながらゲームを楽しみました。その後はイギリスに関するクイズをしながらおやつを食べました。私は、今年の夏イギリスを訪れた際に、イギリスの典型的なもの、珍しいもの、有名なものなどのたくさんの写真を撮ったのでイングリッシュカフェで紹介しました。

最後に3冊の絵本を読みました。「きつきつぎゅうぎゅう」(作:ジューリア・ドナルドソン)、「The Pigeon Wants a Puppy!」(作:モー・ウィレムス)、と「Five Little Monkeys Jumping on the Bed」(作:エイリーン・クリステロウ)を読みました。「Five Little Monkeys Jumping on the Bed」という絵本は、「no more monkeys jumping on the bed!」と英語で言うところがたくさんあり、小さい子が楽しめる絵本です。

白峰コミュニティセンターと尾口コミュニティセンターのスタッフの方々のおかげで今回のイングリッシュカフェもとても楽しいイベントとなりました。地域の方たちと交流できる楽しい時間です。次回のイングリッシュカフェを楽しみにしています。

ジェームス・テイラー

こんにちは!デザイン&ファブリケーションクラブの顧問、伊藤 周です。今回はクラブ活動の一環として行った「ICT-Collection 2025 Summer」について、ちょっとご紹介します。

こんにちは!デザイン&ファブリケーションクラブの顧問、伊藤 周です。今回はクラブ活動の一環として行った「ICT-Collection 2025 Summer」について、ちょっとご紹介します。

白山麓キャンパスには、Tシャツやトートバッグなどの布に直接プリントできる“ガーメントプリンタ”という面白い機械があります。学生たちから「いろんなものを作ってみたい!」という声があがったので、今年はこのガーメントプリンタを使って、オリジナルTシャツを作るイベントを企画してみました。暑〜い夏に向けて、自分だけの一枚を作って、学校生活や夏休みをもっと楽しんでもらえたらいいなと思っています。

デザインを考えるにあたって、今回はいくつかルールを設けました:

・デザインは自分で作ったもの限定(写真・イラスト・ロゴなど)

・他人が撮った写真や描いたイラストはNG

・AIで作ったイラストもNG

・学校のロゴか、クラブのロゴのどちらかは必ず入れること

これは、自分のクリエイティビティを育て、授業や課外活動で身につけたスキルを活かしてもらうためのルールです。そして完成したTシャツは、どれも学生の個性が光る、めちゃくちゃCoolな作品ばかり!ぜひ動画でチェックしてみてください。

それぞれの学生がどんなモチーフやインスピレーションでデザインしたのかも、紹介していきますね。

1年生 東 藍さん

1年生 東 藍さん

僕はゲームで戦車を操作していた時に、Tシャツに戦車を載せたらかっこいいかなと思い、このデザインにしました。シャツに印刷したのはM1A1エイブラムスというアメリカの主力戦車です。

1年生 阿部 晴さん

1年生 阿部 晴さん

自分の得意なマインクラフトというゲームを使って、夏の夜の神秘的なお城を表現しました。

1年生 鍜治田 湊さん

1年生 鍜治田 湊さん

ルーロー三角形を描きました。“ルーロー三角形”という名前は、横文字と漢字が混ざっていて、小学生の頃、みんなが知らないものを知っているという特別感から、この図形が好きになりました。

1年生 加藤 颯太朗さん

1年生 加藤 颯太朗さん

国際高専にいる学生たちを表現しました。

1年生 久保 黎華さん

1年生 久保 黎華さん

最近化学が得意教科なので、試験管を用いた実験風のイラストを描きました!

1年生 金野 冬那さん

1年生 金野 冬那さん

山と海という対照的な絵を1つのイラストに収めたのが、個人的に気に入っています。

1年生 坂井 麗央さん

1年生 坂井 麗央さん

国際高専らしさを出すために、多言語と地球の絵で表しました

1年生 笹木 大暉さん

1年生 笹木 大暉さん

中学の頃、吹奏楽部でクラリネットを吹いていたのでこのデザインにしました!

1年生 寺嶋 明さん

1年生 寺嶋 明さん

台車の寸法を間違えてしまったのでこれは台車の遺影といったところです。

1年生 樋口 洸太朗さん

1年生 樋口 洸太朗さん

綺麗な柄にしたいと思い、蝶と薔薇にしました。

1年生 プルバ・アントニー・レバッタさん

1年生 プルバ・アントニー・レバッタさん

自分のロブロックスのアバター(ハムスター)に影響を受けて、これを作りました。そして「I need fuud(ごはんが必要)」と書いたのは、ハムスターが食べ物な大好きだからです。

1年生 宮崎 陽夏太さん

1年生 宮崎 陽夏太さん

ICTでの思い出を見返しながらICT近辺の写真にイラストを追加しました。

2年生 五百蔵 蒼天さん

2年生 五百蔵 蒼天さん

美味しそうなステーキを作りました。

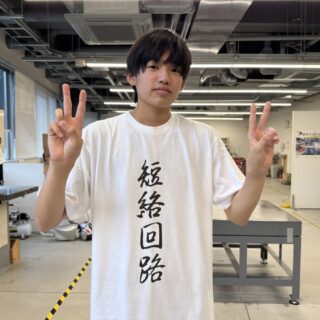

2年生 石原田 海秀さん

2年生 石原田 海秀さん

回路を短絡させないという思いを込めました。

2年生 伊藤 綾音さん

2年生 伊藤 綾音さん

古代メキシコ展で一目惚れしたテクパトルをかわいいキャラクターデザインに落とし込みました!

2年生 田中 駿太郎さん

2年生 田中 駿太郎さん

大好きな旋盤を、遠近法を使ってスタイリッシュに描きました。

2年生 中澤 円香さん

2年生 中澤 円香さん

白金祭で「深海」をテーマにした展示をしたときに描いた絵を写真に撮り、加工してTシャツにしました。

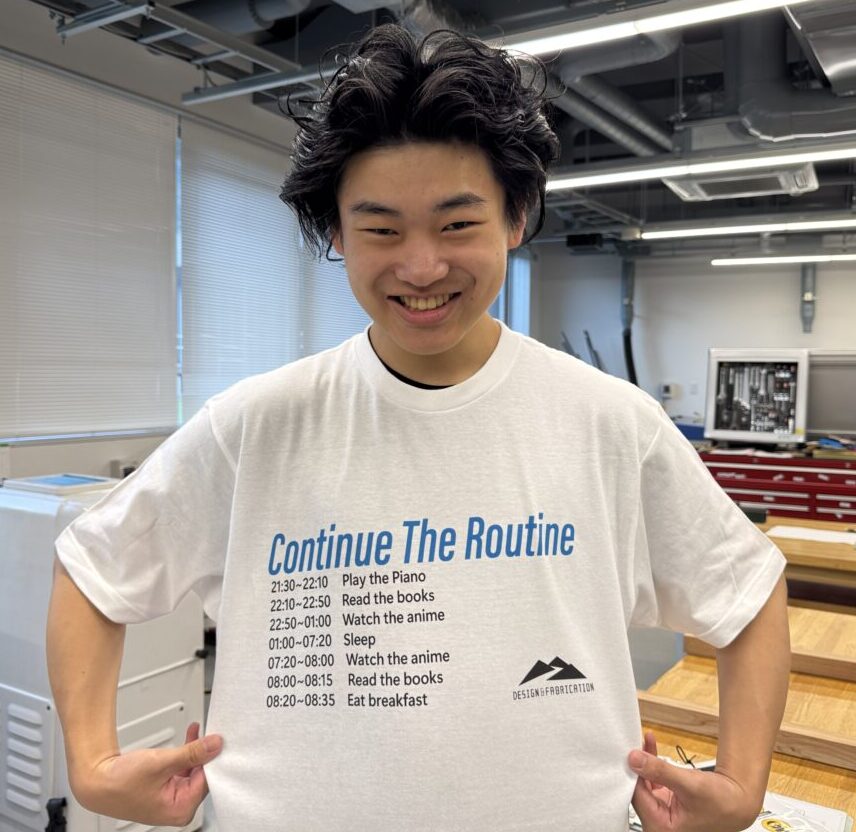

2年生 橋本 一輝さん

2年生 橋本 一輝さん

最近、自分の中でルーティーンが出来てきて、とても充実感のある生活が出来ているので、この生活を続けたいという思いから作りました。

2年生 福本 一優さん

2年生 福本 一優さん

僕の好きな映画「スター・ウォーズ」の帝国のマークからインスピレーションを受けて、帝国マークを国際高専バージョンにして描きました。

2年生 万江 琴莉さん

2年生 万江 琴莉さん

夏をイメージして、裏面はスイカ割りをテーマに漫画風にしてみました!

伊藤 周