FY 2025

2025年度の記事

みなさん、こんにちは。物理科目を担当している伊藤 周です。今回は、毎年恒例の「STEMフェア2025」についてお話しします。

みなさん、こんにちは。物理科目を担当している伊藤 周です。今回は、毎年恒例の「STEMフェア2025」についてお話しします。

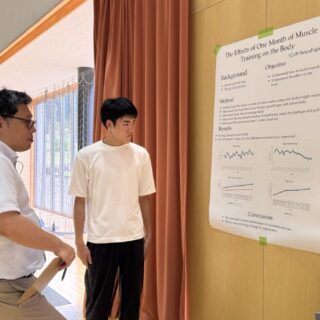

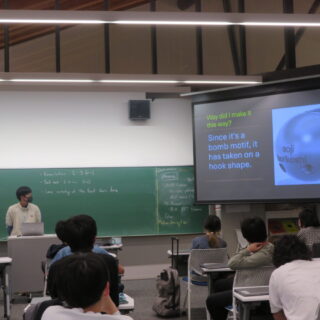

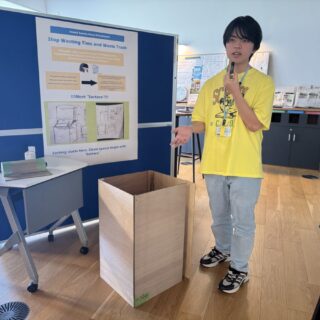

STEMフェアは、国際高専の夏休み課題「Summer STEM Project」の成果を発表する場で、毎年9月下旬に開催されています。簡単に言えば、夏の自由研究の発表会です。テーマは学生が自由に決めますが、今年は特に1年生のアイデアがとてもユニークで、これまでにないテーマがたくさんありました。国際高専が始まって8年、STEMフェアも今回で8回目(2年生の分も合わせると15回目)になりますが、毎年新しい発想に出会えるのは本当に面白いですね。

さらに、今年は実験や製作にすごく時間と労力をかけている学生が多かったのも印象的でした。たとえば、魚のプラスチック汚染を調べるために何十匹も釣って内臓を確認したり、身長への影響を調べるために約3,000回ジャンプしたり、アニメーションを作るために何十枚ものカットを描いたり、海洋ゴミを調べるために地元の半島を一周したり、炎天下を7km歩いたり…。

発表自体はポスター1枚と10分ほどの説明だけですが、その裏にある努力や時間を想像すると、本当に感動します。

個人的には、こういう「とにかくやってみた!」というプロジェクトが大好きです。たとえ科学的に完璧じゃなくても、その熱意を評価したくなります。ただ、発表としてはやっぱり図や表を使って、そこから考察をまとめることも大切なので、その点は学生たちに伝えました。

STEMフェアは、学生の頑張りと先生方の協力で、今や白山麓キャンパスの名物イベントになりました。まだ1・2年生なので高度な研究とは言えませんが、学生たちの自由な発想や興味を形にしたプロジェクトを見るのは本当に楽しいです。これからも、このイベントを続けていきたいです。

伊藤 周

Hello everyone, I’m Meguru Ito, a physics teacher. Today, I’d like to talk about our annual STEM Fair, in this case STEM Fair 2025.

Hello everyone, I’m Meguru Ito, a physics teacher. Today, I’d like to talk about our annual STEM Fair, in this case STEM Fair 2025.

The STEM Fair is a venue for presenting the outcomes of the ICT’s summer assignment, the Summer STEM Project, and it is held every year in late September. Simply put, it’s a showcase for summer independent research. Students choose their own themes, but this year, the ideas from 1st year students were especially unique, with many topics we’ve never seen before. Since ICT was founded eight years ago, this is the eighth STEM Fair (or the fifteenth if we include the 2nd year presentations), and it’s always exciting to encounter fresh ideas every year.

What stood out this time was how much time and effort many students invested in ttheir experiments and production. For example, some caught dozens of fish to examine their organs for plastic contamination, others jumped about 3,000 times to study the effect on height, created animations by drawing dozens of frames, circled a local peninsula to investigate marine debris, or walked 7 km under the blazing sun.

Although each presentation consists of just one poster and about ten minutes of explanation, imagining the effort and time behind them is truly moving.

Personally, I love these “just give it a try!” projects. Even if they’re not scientifically perfect, I want to recognize that enthusiasm. Of course, for a proper presentation, using charts and tables and drawing conclusions from them is also important, so I made sure to convey that to the students.

Thanks to the students’ hard work and the teachers’ support, the STEM Fair has become a signature event at the Hakusanroku Campus. While 1st and 2nd year students’ projects aren’t advanced research yet, seeing their ideas and interests take shape is incredibly enjoyable. I hope we can keep this event going for years to come.

Meguru Ito

こんにちは、3年生の安田 萱です。ダニーデン国際空港に到着してから、もう半年が経ちました。ニュージーランドでの生活にもだんだん慣れてきて、今では毎日を楽しく過ごしています。今日は、この半年間で僕の新しい日常になった生活について紹介したいと思います。

まずはホストファミリーについてです。僕のホストファミリーは、1人暮らしの女性です。正直に言うと、ここに来る前は、家族と一緒にバーベキューをしたり、ホストブラザーと仲良くなったりして、家族の一員としていろいろなイベントを楽しむイメージを持っていました。そのため、春休みに届いたホームステイ先の情報で「2匹の犬と楽しく暮らしています!」と書かれていたときは、渡航後の生活が想像できず、不安でした。

そんな不安を抱きながら始まった2人暮らしでのホームステイですが、実際はとても良い人で、僕にぴったりな方でした。ご飯の時間や犬の散歩、買い物などをお互いのペースに合わせて行い、自由に過ごせるところがとても心地よいです。夜ご飯を食べながらの会話も、学校や勉強の話だけでなく、仕事であった面白い話やホストファミリーがハマっているスマホゲームの話など、2人暮らしならではの会話が多く、話していてとても楽しいです。また、夕食後に「アイスが食べたくなった」と言ってドライブスルーへ連れて行ってくれたり、毎週金曜日と土曜日の夜は必ずホストファミリーの友達の家で夜ご飯を楽しんだりと、家族とのホームステイではなかなか体験できない、2人暮らしならではの生活だと思います。

次は授業以外の時間に僕がどのように過ごしているかを紹介します。オタゴポリテクニクでの授業は、だいたい10時から15時ごろまでで、遅い日でも17時には終わります。授業後は、学校のすぐ近くにある大学の体育館によく遊びに行きます。体育館といっても、運動できるコートのほかに、ジムやビリヤード台、カフェもあり、さまざまなことを楽しむことができます。この施設は、僕が通うポリテクニックの学生だけでなく、オタゴ大学の学生や、会員になれば誰でも利用することができるため、大学生や社会人の方とも仲良くなることができます。

また、利用者にはニュージーランド人だけでなく、韓国やシンガポール、オーストラリア、日本など、さまざまな国から来た留学生も多く、とても楽しいです。特に日本人の留学生とは、どこか安心感があり、海外という環境だからこそ生まれる、少し特別な交流ができるのも嬉しいです。ICTの友達とバドミントンやバレーボールを楽しんでいると、自然と国籍の異なる友達が混ざってくれることもあり、また自分から声をかけて一緒にバレーボールを始めたり、サーブ練習をしたりするうちに、だんだん人が集まって試合をすることもあります。周りの人たちは留学生との交流に慣れていて、知っている日本語で話そうとしてくれたり、優しく接してくれる人ばかりなので、とても楽しい時間を過ごせています。

最近では日が長く、夜の8時を過ぎても明るいため、体育館を離れた後は友達と夜ご飯を食べに行ったり、ビーチまで走ってみたりと、放課後の時間をのびのびと楽しんでいます。

Running toward the beach at sunset 走って向かった夕暮れのビーチ

こうしてニュージーランドでの生活にもすっかり慣れ、毎日があっという間に過ぎていきます。気づけば、もうすぐ期末試験の時期です。このジャーナルでは生活面ばかり書きましたが、勉強の方も頑張っていきたいと思います。

安田 萱

Hello, my name is Kaya Yasuda. I am a 3rd year student at ICT. It has already been six months since I arrived at Dunedin International Airport. I’ve gradually gotten used to life in New Zealand, and I’m now enjoying every day here. In this journal, I’d like to introduce what my new daily life looks like after these six months.

Hello, my name is Kaya Yasuda. I am a 3rd year student at ICT. It has already been six months since I arrived at Dunedin International Airport. I’ve gradually gotten used to life in New Zealand, and I’m now enjoying every day here. In this journal, I’d like to introduce what my new daily life looks like after these six months.

First, I’ll talk about my host family. My host family is a woman who lives with two dogs. To be honest, before coming here, I imagined a host family with parents and children. I thought we would have barbecues together and join various family events. So, when I received my homestay information during the spring holidays and read that she “lives happily with two dogs,” I couldn’t quite imagine what my life would be like and felt a little nervous.

However, once the homestay began, I realized she was a kind person and a great match for me. We do things like having meals, walking the dogs, and going shopping at our own pace, which makes living together feel very comfortable. Our dinner conversations are always enjoyable—not only about school or studying, but also about funny stories from her work or the mobile games she’s into lately. Sometimes she suddenly says, “I feel like ice cream,” and takes me to a drive-through, and every Friday and Saturday night, we go to her friend’s house for dinner. I think this kind of lifestyle, just the two of us, is something I wouldn’t have experienced in a typical host family stay, and I really enjoy it.

Next, I’d like to talk about how I spend my time outside of class. Classes here in Otago Polytechnic usually run from around 10 a.m. to 3 p.m., and even on longer days, they finish by 5 p.m. After class, I often go to the university gym located near my school. The gym isn’t just for sports—it also has a fitness area, pool tables, and even a café, so there are many ways to have fun. The facility is open not only to students from the polytechnic I attend but also to students from the University of Otago, and anyone can use it if they become a member. Because of that, I’ve been able to make friends with people my age, university students, and even working adults.

There are also many international students who use the gym, from countries such as Korea, Singapore, Australia, and Japan. It’s always fun meeting new people. Especially when I meet Japanese students, there’s a special sense of comfort—a feeling of connection that’s a bit different from other friendships. While I often play badminton and volleyball with my ICT classmates, sometimes students from other countries join in naturally. Other times, I start by asking them to help me practice setting or serving. Before we know it, more people gather, and we end up having a small match. Everyone is very open and friendly, and many try to speak the simple Japanese they know. It’s always a fun and warm atmosphere.

Recently, the days have become much longer, and it stays bright even after 8 p.m. After leaving the gym, I often go out for dinner with friends or take a run to the beach. I really enjoy spending my evenings freely and actively.

Running toward the beach at sunset 走って向かった夕暮れのビーチ

I’ve now completely settled into life in New Zealand, and the days are flying by. Since the term is almost over and exams are coming up soon, I’d like to focus on studying hard as well.

Kaya Yasuda

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

白山麓キャンパスで暮らし、働くことの素晴らしい点の一つは、周囲に豊な自然があることです。毎日色んな面白い生き物を間近で見られます。例えば、毎年9月下旬に瀬戸地域に現れる蝶のアサギマダラです。

アサギマダラ(英語名:Chestnut tiger butterfly)は面白い蝶です。なぜかというと、毎年とても長い旅をするからです。長い旅の途中で立ち寄る場所の一つが瀬戸で、白山麓キャンパスからほんの数十メートルの場所にやって来ます。

地元の方々は、蝶を呼び寄せるために、使われていない畑にフジバカマを植えています(白山麓キャンパス向かいの「道の駅 瀬女」付近)。この場所は「アサギマダラ空の駅・白山」と呼ばれていて、アサギマダラファンクラブ白山は、毎年ここでマーキング調査をしています。2025年9月27日(土)、私は息子と一緒に蝶のマーキング調査体験会に参加しました(主催:アサギマダラファンクラブ白山、尾口コミュニティセンター、白山麓里山活性化協議会)。

まず、アサギマダラファンクラブ白山の中村 明男さんのお話しを聞きました。中村さんは、蝶のライフサイクルや移動の習性について説明してくれました。また、例として自分で捕まえてマーキングしたアサギマダラを見せてくれた後、マーキングの仕方を説明・実演してくれました。

蝶は捕まえられると、死んだふりをするので、羽に文字が書きやすくなります。フェルトペンを使って、捕まえた場所(私たちの場合は「白山」)、日付(9/27)、自分の名前又はイニシャル、そして捕まえた順番を示す番号を羽の白いところに丁寧に書きます。

また、この情報を紙にも記録し、中村さんが他の地域にあるアサギマダラファンクラブとオンラインで共有できるようにします。さらに、私たちがマーキングした蝶を誰かが捕まえた場合に、連絡をもらえるように連絡先も記入します。

過去には、瀬戸でマーキングされたアサギマダラが、四国、九州、沖縄、さらには台湾でも見つけられたことがあります(瀬戸から台湾までは、2,000キロ以上も離れています!)。天候の変化により、近年は蝶の数が少なかったのですが、息子は3匹捕まえてマーキングすることができました。

その3匹の蝶たちはどこまで飛んでいくのかな。

ジェームス・テイラー

Hello everyone. I’m James Taylor, one of the English teachers at ICT’s Hakusanroku Campus.

Hello everyone. I’m James Taylor, one of the English teachers at ICT’s Hakusanroku Campus.

One of the best things about living and working at Hakusanroku Campus is the abundance of nature that surrounds us. We get to see a wide variety of interesting creatures up close. An example of this is the Chestnut tiger butterflies that appear in the Seto area at the end of every September.

Chestnut tiger butterflies are known in Japanese as “Asagimadara”. They are an interesting type of butterfly because they migrate very long distances, and one of the places they stop en route is just a few dozen metres down the road from our school. To encourage the butterflies, local residents and community groups plant Boneset (“Fujibakama” in Japanese) in disused allotments – like those near the Roadside Station Sena opposite ICT -- and call it the “ASAGIMADARA SORANOEKI (Sky Station)・HAKUSAN”. The Asagimadara Fan Club Hakusan conducts a marking survey here every year. On Saturday, September 27th, 2025, my son and I participated in a butterfly marking event organised by the Asagimadara Fan Club, Oguchi Community Centre, and the Hakusanroku Satoyama Revitalisation Council.

First, we listened to a lecture by Mr. Nakamura of the Asagimadara Fan Club Hakusan, who told us about the butterflies’ life cycle and migratory behaviour. Mr. Nakamura showed us examples of Chestnut tiger butterflies that he’d caught and marked, then gave an explanation and demonstration of how to mark them. Once they’ve been caught, the butterflies play dead, so it’s easy to write on the white part of their wings. Using a felt tip pen, you have to carefully write the location (Hakusan or 白山 for us), the date (9/27), then our name or initials and a number to denote the order in which we caught and marked the butterfly. We also had to write all this information on a paper so that Mr. Nakamura could enter it online and share it with other Asagimadara Fan Clubs in other regions of Japan. We also had to write our contact details, so that if someone catches a butterfly we’ve marked, we can be contacted and told where it got to.

In previous years, Chestnut tiger butterflies that have been marked in Seto have later been found in places like Shikoku, Kyushu, Okinawa, and even Taiwan – that’s over 2,000 kilometres from Seto. The changes in the weather have meant that last year and this year there weren’t so many butterflies, but my son managed to catch and mark three.

I wonder how far they’ll travel.

James Taylor

Related Articles on Last Year’s ICT Chestnut Tiger Butterfly Marking Event

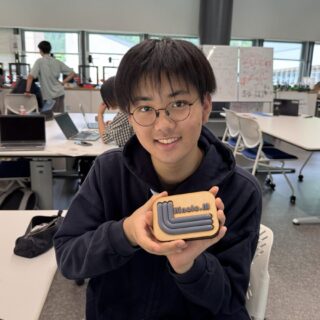

プロジェクト1:ネームタグ制作

こんにちは。白山麓キャンパスで1年生のエンジニアリングデザインを担当しているブランドン・ウォルファースです。国際高専のエンジニアリングデザインの授業では、学生たちが多様なプロジェクトに取り組みますが、デザインプロセスへの「導入」として、最初のプロジェクト「個性を表現するネームタグの制作」に挑戦しました。

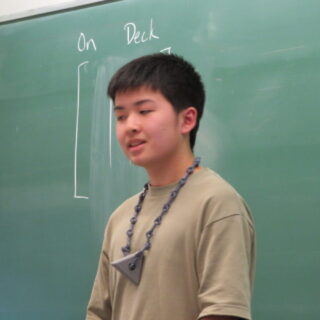

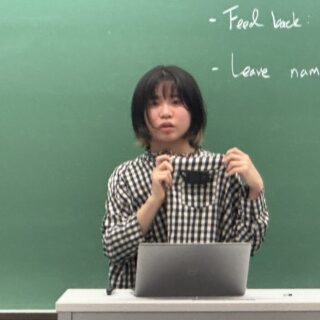

このプロジェクトにはいくつかの条件がありました。ネームタグは着用可能であること、指定されたサイズ内に収まること、白山麓キャンパスにある3Dプリンターやレーザーカッターを使用して制作すること、そして制作者本人の特徴を視覚的に表現することが求められました。

学生たちはアイデアの発想から始まり、プロトタイピング(試作品作り)を通じて、特徴と機能の関係性について学びました。プロジェクトの締めくくりには、英語でのプレゼンテーションを行い、クラスメートに自作のネームタグを紹介しました。

エンジニアリングデザインの魅力は、テストやクイズとは異なり、問題解決に「唯一の正解」が存在しない点です。学生たちがそれぞれの方法で課題に取り組む様子は非常に興味深く、多くの学生が自身の趣味や好きなメディアをテーマにすることで、作品に個性を反映させていました。これは学生たちにとって初めてのデザイン体験であり、今後の成長が非常に楽しみです。

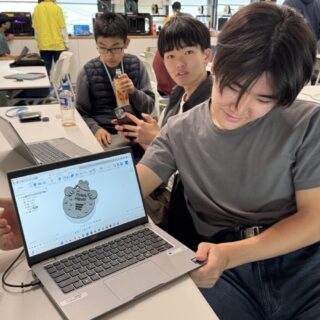

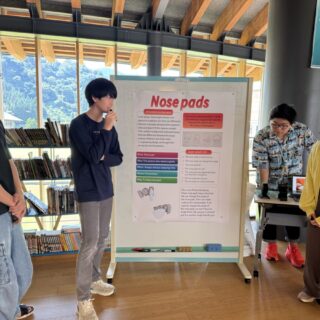

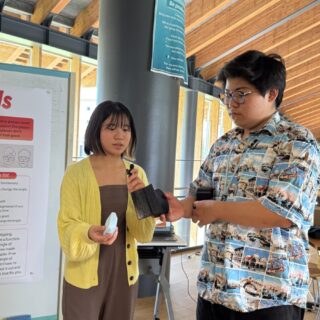

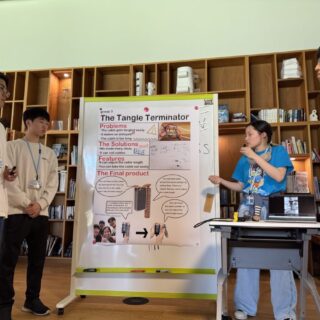

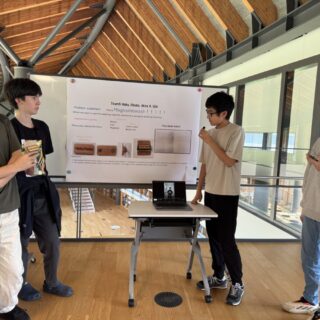

プロジェクト2:チームによる課題解決

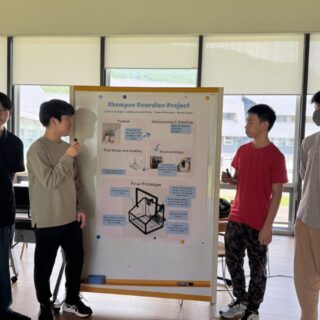

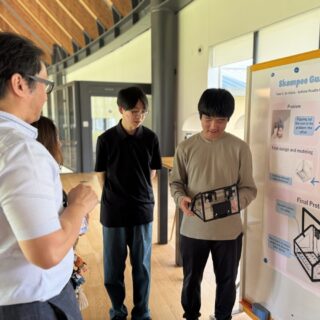

前学期の後半には、1年生はチームプロジェクトにも取り組みました。このプロジェクトの目的は、学生が日常生活を観察し、「毎日使っている中で最も不便なもの」を特定し、それに対する個人的な課題を解決する方法を考案することです。

この活動で特に興味深いのは、学生たちが日常の中でどのような不便さを認識し、それにどう向き合うかという点です。各グループが取り組んだ課題は多様でしたが、共通して求められたのは、「対象物の使用方法の理解」「目的の機能を果たすために必要な特徴の把握」、そして「人間中心の設計の重要性」でした。

以下に、各グループの取り組みをご紹介します。

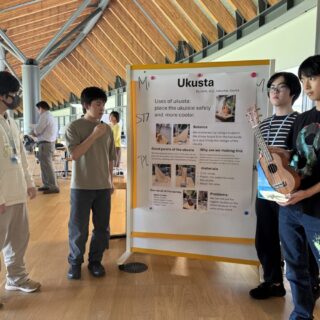

1. Ukusta(ウクスタ)

このグループは、白山麓キャンパスのリビングコモンズにあるウクレレのための新しいスタンドの設計に挑戦しました。楽器の安定性を高めるとともに、空間の美観を向上させることを目指しました。

2. Nosepads(ノーズパッド)

このグループは、さまざまな眼鏡やサングラスに対応できる調整可能なノーズパッドの開発に取り組みました。鼻の形状に合わせてフィットするよう設計されており、試作品はサイズの関係上、拡大モデルでの提示となりました。

3. The Tangle Terminator(タングル・ターミネーター)

このグループは、ノートパソコンの充電ケーブルがバックパック内で絡まりやすいという問題に着目し、収納性を向上させるための整理ツールを考案しました。持ち運びの利便性を重視した設計です。

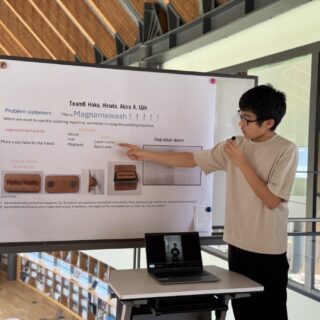

4. Magnamewash(マグネームウォッシュ)

このグループは、白山麓キャンパスの寮にあるランドリー設備の利用状況を整理する方法を模索しました。誰がどの機械を使用しているかを簡単に把握できる、設置・使用が容易で情報伝達が明確な仕組みを目指しました。

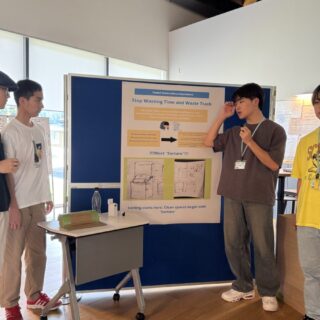

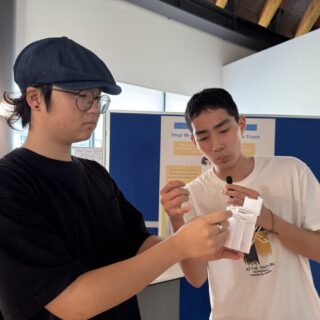

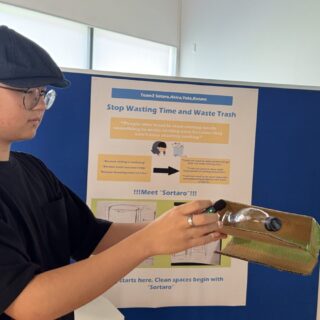

5. Sortaro(ソルタロウ)

このグループは、ごみの分別が複雑で時間がかかるという問題に取り組みました。日本の分別システムに慣れていない人でも使いやすく、適切に分別できる一体型のごみ箱の設計を目指しました。

6. Shampoo Guardian Project(シャンプー・ガーディアン・プロジェクト)

このグループは、寮のシャワー室における収納スペースの不足に着目しました。シャワー中に使用するボトル類を簡単に持ち運び、アクセスできる収納ツールの開発に取り組みました。

後学期に学生たちがどのようなプロジェクトに挑戦するのか、今から非常に楽しみにしています。

ブランドン・ウォルファース

Project 1:Creating Name Tags

Hello everyone, this is Brandon Wohlfarth, one of the Engineering Design teachers for the 1st year students. Within our Engineering Design course here at ICT, students get the chance to work on a wide range of projects, but to help “introduce” the students to the design process, their first project was to create individualized nametags.

There were some criteria that the students needed to follow during the project: their nametag needed to be able to be worn, it needed to fit within a certain volume, it needed to be made using the 3D printers and/or laser cutters that we have here at Hakusanroku Campus, and it needed to visually show important characteristics about the designer.

During this project students walked through how to come up with ideas, practiced prototyping, and learned about the connections between features and functions. This project culminated in a presentation where the students were able to “introduce” their nametags to their classmates, and practice their English-speaking skills.

During this project students walked through how to come up with ideas, practiced prototyping, and learned about the connections between features and functions. This project culminated in a presentation where the students were able to “introduce” their nametags to their classmates, and practice their English-speaking skills.

What I enjoy the most about Engineering Design is that, unlike tests and quizzes, there isn’t just one right answer to how to solve the problem. It was very interesting to see how the students decided to approach the challenge ahead of them. Many students focused on creating something that helped introduce their hobbies, or maybe a certain source of media that they enjoyed, allowing them to add parts of their personality into their final creation. This is just the first design experience for the students, so I am looking forward to where they go from here.

Project 2:Solving Problems through Teamwork

Within the first semester the first-year students also worked on a team project in Engineering Design IA. The goal of this project is for students to observe the world around them and identify the “Worst thing that they use everyday” and try to find a solution their individual pain points regarding the topic selected. An aspect of this project that I enjoy seeing is how students perceive and approach different challenges or inconveniences that they experience in their daily life. Each group tackled a very different problem, but they still needed to understand how an object is used, what are important features needed to complete a desired function, and a little about how people are an important part in designing a new product. We always get some interesting projects when we do this activity, so I am excited to share them all with you.

1. Ukusta

This group decided to take on the challenge of designing a new stand for the ukuleles found in the Living Commons at the Hakusanroku Campus. They wanted to make something that would stabilize the instrument while also helping to improve the visual aesthetics of the space.

2. Nosepads

This group decided to devise an adjustable attachment that could fit with various glasses or sunglasses, in order to help match the shape and contour of different noses. Due to the size that this type of attachment would need to be, for demonstration purposes only, their prototype was an enlarged version of their design.

3. The Tangle Terminator

This group decided to envision a way to help organize their laptop charging cables to improve upon its ability to be stored inside of a backpack, as most students do. They found that inside of the backpack, the cables tended to become tangled easily, which lead them to address this issue within the scope of portability.

4. Magnamewash

This group wanted to find a way to help organize the use of the laundry facilities within the Hakusanroku Campus dormitories. They wanted to help solve the issues of not knowing who is using what machine in an easy to install, easy to use way that would transfer information quickly and clearly.

5. Sortaro

This group found that sorting trash can be a difficult and time-consuming activity, and as someone who even after years of living in Japan still has challenges understanding this system I can relate. They wanted to make something that would still properly sort various types of garbage, but be in one easy to use location.

6. Shampoo Guardian Project

This group wanted to address the lack of shelving space within the showers at the Hakusanroku Campus dormitory. They wanted something that could be used within the shower stalls on campus, that was easy to carry and to access the various bottles that they wanted to use while showering.

I am looking forward to what they do in the second semester!

Brandon Wohlfarth

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

こんにちは。白山麓キャンパスで英語を教えているジェームス・テイラーです。

2025年9月24日(水)、白峰で子供向けのイングリッシュカフェを開催しました。イングリッシュカフェは、地域の方々と国際高専関係者が交流できるイベントとして2020年1月に始まりました。和やかな雰囲気のなかで気軽に交流が楽しめる場となっています。

昨年と同じく、今年も白峰コミュニティセンターで行われました。白峰小学校から9人、白嶺小学校から1人、赤ちゃん1人、そして3人の大人が参加してくれました。まず、大きな声で英語の挨拶を交わした後、「オオカミさん、今何時?」というゲームを始めました。この遊びは昔から小学生に人気の遊びで、僕もよくしました。日本の「だるまさんが転んだ」に似ています。鬼(オオカミ)になる人は目をつぶって、「オオカミさん、今何時?」と聞かれたら時間を答えます。他の人たちはその数字の歩数分前に進みます(例えば、「5時」と言ったらみんなは5歩進みます)。数字以外にも、オオカミが「ごはんの時間だ!」と言ったら、みんなは逃げます!

オオカミ役を交代しながらゲームを楽しみました。その後はイギリスに関するクイズをしながらおやつを食べました。私は、今年の夏イギリスを訪れた際に、イギリスの典型的なもの、珍しいもの、有名なものなどのたくさんの写真を撮ったのでイングリッシュカフェで紹介しました。

最後に3冊の絵本を読みました。「きつきつぎゅうぎゅう」(作:ジューリア・ドナルドソン)、「The Pigeon Wants a Puppy!」(作:モー・ウィレムス)、と「Five Little Monkeys Jumping on the Bed」(作:エイリーン・クリステロウ)を読みました。「Five Little Monkeys Jumping on the Bed」という絵本は、「no more monkeys jumping on the bed!」と英語で言うところがたくさんあり、小さい子が楽しめる絵本です。

白峰コミュニティセンターと尾口コミュニティセンターのスタッフの方々のおかげで今回のイングリッシュカフェもとても楽しいイベントとなりました。地域の方たちと交流できる楽しい時間です。次回のイングリッシュカフェを楽しみにしています。

ジェームス・テイラー

Hello everyone. I’m James Taylor, one of the English teachers at Hakusanroku Campus.

Hello everyone. I’m James Taylor, one of the English teachers at Hakusanroku Campus.

On Wednesday 24th September, I went to Shiramine to lead an English Café event for children. English Café began in January 2020 as a way to build positive relationships between local residents and people affiliated with ICT, mainly by offering opportunities to communicate in a relaxed environment.

Like last summer, this summer’s event was held at Shiramine Community Centre. Nine children from Shiramine Primary School, one from Hakurei Primary School, one baby, along with three adults (plus the staff who helped organise the event) attended. After greeting each other loudly in English to start the event, we played a game called “What’s the time, Mister Wolf?” This is a popular playground game that I remember playing when I was a boy. It’s similar to the Japanese game “daruma-san ga koronda”, but there are some differences. In the English game, the “wolf” is asked “What’s the time?” and the number he or she says is the number of steps the group has to take. The wolf is not allowed to look, and if the answer to the question is “dinner time!”, everyone has to run to the safe zone before the wolf touches them!

We took turns being the wolf, then settled down for some snacks while doing a quiz about my home country, the United Kingdom. During the summer I was able to visit the UK and take lots of photos of typical things, unusual things, and famous things.

We ended the event with three stories: “A Squash and a Squeeze” by Julia Donaldson, “The Pigeon Wants a Puppy” by Mo Willems, and “Five Little Monkeys Jumping on the Bed”, which gave the children a chance to join in by saying “no more monkeys jumping on the bed!”.

Overall, it was a successful event, thanks mainly to the hard work of the staff at the Shiramine and Oguchi Community Centres. I always enjoy the opportunity to spend time with local residents, and I’m looking forward to the next English Café.

James Taylor