こんにちは、英語科目担当のポーリン・ベアードです。

あなたが持ち主でありながら、他の人の方がよく使うものは何でしょう?

そう、あなたの名前です!

授業の初日、学生たちに緊張感が漂っています。保護者の方も同じ思いで過ごされているのではないでしょうか。国際高専 では授業は英語で行われます。「ブリッジイングリッシュ・化学」の授業で「私の名前は…」というアイスブレイクを始めたところ、静まり返っていた教室は活気に溢れ、学生たちは大きな声と笑いに包まれました。

私の名前

「私の名前はトシムネです。私はトシ_、兄はトシ_、父はトシ_、祖父はトシ_。私の家族の男性は皆名前に『トシ』がつきます。」ある学生が名前についてのストーリーをシェアしてくれました。彼はストーリーを丁寧な英語で書き、そして嬉しそうに発表してくれたことにより、張りつめていた授業の雰囲気は一変しました。

アクティブ・ラーニング

アクティブ・ラーニング

初めに、ペアを組んでアクティビティを始めました。学生たちは2人で1つのホワイトボードを共有しお互いの名前を書きだしました。ペアを組んで共に課題に取り組むことにより、お互い出会って間もない学生同士が打ち解けるきっかけになります。

学生たちに、あなたの名前を漢字で紹介してくださいと言うと、学生たちは戸惑いの表情を見せました。私にとって彼らの名前の漢字を読めませんでしたが、それでも漢字で名前を書いてもらいました。ペアで取り組むことで、学生たちの友情を築き、学生と教員が英語を学んだり教えたりする際に必要な体験を共有することに役立ちます。

次の課題は、自分の名前の意味や、その名前の由来について話すことでした。一人の学生はすぐに「知ってる、知ってる」と言って、ホワイトボードに丁寧な英語を書いて説明してくれました。名前の意味に関するジョークまでも話してくれました。また他の学生たちは、名前の由来を知らなかったので、私は

「お母さんに聞いてごらん」

と提案したところ、教室は笑いに包まれました。しかしすぐに、それが冗談ではなく本当だと分かったようでした。

「スマホを使って調べてごらん」、とアドバイスしました。

私は続いて「両親に電話かけてみたらどう?」と言いました。

すぐに何人かの学生は保護者に電話をかけ、授業の課題について伝えました。

電話で話しながら笑い出す学生たちもいました。ある学生は大きく笑いながら

「初めて知った」(この言葉は教員にとってまるで音楽のように聴き慣れた言葉です!)

と言いました。

彼は祖父が大好きだったテレビドラマの登場人物から同じ名前を名付けられたそうです。また他の学生たちは真剣に電話に耳を傾けながらも、顔には笑みが浮かんでいました。このように「ブリッジイングリッシュ・化学」初日の授業は楽しく幸せを感じられる時間となりました。

名前は架け橋

名前に関するアクティビティーを行ったのは今回が初めてではありません。初めて行ったのは、何年も前2000年代の初めに金沢工業大学で働いた頃です。その時に、私は学生たちと親しくなりたかったのですが、彼らの名前を発音することも覚えることも簡単にはできませんでした。そこで、名前についてのストーリーを話してもらうことで、覚えることに役立つと思ったのです。

私が教員として教え、住んだあらゆる場所で、多くの日本人とそして世界中の学生たちから自分たちの名前のストーリーを話してもらいました。そして、名前は単に個人を識別するためだけのものではないと学んだのです。人と人との絆を築き、そして自分自身と繋がり、祖先の中で自分を位置づけ、家庭と学校をつなぐ強力なツールでもあります。あなたも、出会った人や学生と親しくなりたいと思った時に、名前を覚えるだけにとどまらず、名前にまつわるストーリーを共有したり、また相手の名前にまつわるストーリーを尋ねたりしてみるのも良いでしょう。もしこの話が正しいと思い、そしてその国の文化にも適していると感じられるのなら…誰にでも、その人だけのストーリーがあります!

ポーリン・ベアード

白山麓キャンパスに積もっていた雪が溶け、小さな春の蕾の開花とともに、ここに集まった新入生たちも新たな門出の日を迎えました!

白山麓キャンパスに積もっていた雪が溶け、小さな春の蕾の開花とともに、ここに集まった新入生たちも新たな門出の日を迎えました!

こんにちは。ラーニングメンターのドミソン・アブワンです。私たちラーニングメンターは主に、白山麓キャンパスで学校生活を送る1・2年生と共に活動します。2025年4月、ここ白山麓キャンパスでは、新たな学び、成長、生活への旅路に立った新入生たちを歓迎しました。

平日の19:30~21:30まで、勉強や宿題、学習習慣を身につけるための「ラーニングセッション」を開催しています。もちろん、私たちラーニングメンターはそこで学習指導やサポートしたり、時には親身になって話をしたりします。

新入生がこの新しい環境に溶け込み、友達を作り、新学期をスタートできるよう、私たちは、楽しく充実した時間になるようなイベントを企画しました。

ラーニングセッション オリエンテーションからスタート

4月4日(金)、1・2年生がラーニングセッションのオリエンテーションに参加しました。私たちラーニングメンターは自己紹介をし、ラーニングセッションについて説明をしました。通常の授業と同じようにラーニングセッションもガイドラインに沿って、夜の時間を有効に使います。

その中で大切なことは、そう英語です!ラーニングセッションの時間は英語を使用し、3年生でのニュージーランド留学に備えて英語での生活に慣れることができるのです。

また、今年の新しいアクティビティーとして、学生の現在の英語レベルに合わせた記事を読み、質問に答えることで読解力を磨く「リーディング・ラボラトリー」を導入することとなりました。

その後は、1年生を対象にラーニングセッションで活用する場所について案内を行いました。アナウンスの掲示場所、学習資料の場所、静かな学習やグループワーク、ワークショップに使われる部屋などを簡単に紹介しました。

続いては、楽しみにしていた時間です。

ゲームや笑い合いを通して打ち解ける

オリエンテーションの部屋に戻り、チームビルディングゲームが始まりました!始めに「カップスタックチャレンジ」を行いました。これは少人数のグループに分かれ、紐付きの輪ゴム(1人につき1本)だけを使って、紙コップを積み上げて一番高いタワーを作り上げるゲームです。ハイペースで3回戦まで行われ、会場は笑いと歓声に包まれ、時にはハラハラする場面もあり、大いに盛り上がりました。優勝者にはもちろん賞品のお菓子が贈られました!

次は、趣味や興味のあることを質問する英語でのビンゴです。このゲームの目的は、できるだけ多くの学生と会話をし、ビンゴシートを完成させることです。最適なアイスブレイクとなり、全員が英語で会話や質問をし、お互いの共通点に気づくことができました。

最後に、学生たちはグループに分かれてSTEM(理科科目)に関する課題に取り組みました。これは、次回の化学の授業で行われる小テストに向けた課題です。化学実験室の安全性と器具の適切な使用法に関する問題を解きました。楽しい時間を過ごした後も、学生たちが協力し合い、集中力を発揮していた様子は素晴らしかったです。

グループへようこそ!

4月9日(水)、ラーニングセッションのグループ割りが発表され、学生たちは興奮に包まれました!ホグワーツ魔法魔術学校のような雰囲気ですが、魔法の呪文の代わりに宿題によってポイントが課されます。学生たちが自分のグループを見つけるたびに、(「やった!同じだ!」と)笑いと驚きの声が聞こえてきました。

一方で2年生はベテランとなり、宿題や課題をこなして、すぐに各グループのポイント獲得に取り組みました。学期末には、最も多くのポイントを獲得したグループに賞と賞品が贈られます。切磋琢磨の始まりです!

カラオケ、ボードゲーム、みんなの笑顔

4月11日(金)は新入生のために正式な歓迎会を開きました。2年生は頼もしく、ゲームの準備を手伝い、カラオケのスタートを切ってくれました!

学生たちは一人ずつマイクを手に取り、お気に入りのヒット曲を歌いました。ソロで歌う学生や、グループで歌う学生もいれば、一緒に踊ったり、会場は活気とたくさんの笑い声で溢れていました。

ボードゲーム、カードゲーム、積み上げゲームもあり、どのゲームも歓声が沸き起こりました。コンピューターゲームにも大勢の学生が集まり、あっという間にまるで以前から友達だったかのように絆を深めていました。

歓迎会では、私たち教員もそれぞれの学生と、新生活の様子や今学期で楽しみにしていることなどを、お菓子をつまみながら和やかな雰囲気の中で気軽に英語で会話をすることができました。

“スペシャル”への飛躍

ラーニングメンターが企画したこれらのアクティビティーが、新入生たちへの温かい歓迎と、白山麓キャンパスでの新生活の力強いスタートとなれれば嬉しく思います。新学期を始めるにあたり、これからラーニングセッションの時間にワークショップ、季節のイベント、楽しくグループチャレンジを開催していくことを楽しみにしています。

今後も続きをお伝えしていきますね。

ドミソン・アブワン

皆さんこんにちは。3年生の村井 優風香です。ニュージーランドに来て、3週間ほどが経ちました。ホストファミリーとの新たな生活はとても充実しています。滞在している家はオタゴ湾に面していて、景色がとても綺麗です。ホストマザーと9歳のホストシスターとは、日々さまざまなアクティビティを楽しんでいます。私もホストシスターのChloeも一人っ子なので、まるで姉妹ができたような新鮮な気持ちです。また、私にとって初めての猫との暮らしも楽しんでいます。別の場所に住んでいる犬2匹とも、時々一緒にビーチや公園へ散歩に出かけています。週末は街で友達と会ったり、他のホストファミリーと出かけたりしています。大自然に触れられるダニーデンの環境がとても気に入っています。

ダニーデンでは、バスが主な交通手段です。これまで何度も利用してきましたが、まだ慣れません。時間通りに来ないことや、本数が少ないこと、平日と休日・祝日で時刻表が違うのが少し不便です。事前にオンラインで時刻を確認する習慣をつけたいと思っています。また、車内アナウンスがないため、どこで降りればいいのか判断しにくいです。慣れるまではマップのアプリを使って自分の位置を確認しながら乗っています。それでも、うっかり乗り過ごしてしまったことが何回かありました。もう一つ、日本との大きな違いは地形です。坂道が非常に多く、家とバス停の間の徒歩が大変ですが、いい運動の機会になっています。

オリエンテーション期間中は自由時間が多く、街を散策する機会がたくさんありました。学校の近くにはお店やモールが集まっているエリアがあり、買い物に便利です。ただし、日本と比べて物価が高く、節約を意識しながら購入するように心がけています。建物のデザインや内装はとてもおしゃれで、見ていて飽きません。パブリックアートもよく見かけます。また、街ではさまざまなエスニシティの人々を見かけます。服装はカジュアルな人が多く、街も人もどこか自由な雰囲気が漂っていて、とても心地いいです。

現在はイースター休暇中で、連休初日には、Chloeと一緒に家の中に隠されたお菓子を探す「イースターエッグハント」を楽しみました。日本ではあまり大きなイベントではないので、私にとっては初めてのイースター体験でした。

休み明けからいよいよ授業が始まります。少し緊張していますが、新しい学校生活の中で、たくさんの学びや発見があることを楽しみにしています。英語の勉強はもちろん、現地の学生と一緒に授業を受けるという貴重な機会を、自分の成長につなげていきたいです。また、学業と趣味、休息の切り替えを大切にしていきたいです。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。白山麓キャンパスでは24名の新入生を迎え、学生たちは新たなキャンパスライフに慣れてきた様子です。さて、今回は2025年4月1日(火)の入学式後に開催された1・2年生合同の「アイスブレイク」について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。白山麓キャンパスでは24名の新入生を迎え、学生たちは新たなキャンパスライフに慣れてきた様子です。さて、今回は2025年4月1日(火)の入学式後に開催された1・2年生合同の「アイスブレイク」について紹介します。

まず初めに、「Identity Crisis」というゲームが行われました。ラーニングメンターから、1・2年生それぞれの名前が書かれた紙が、学生一人ひとりに配られ、学生たちはその紙に書かれている人物を探し出すというミッションに挑戦しました。さらに、椅子の裏にも学生の名前が書かれている紙が貼ってあり、最後には「自分の名前が書かれた椅子を見つけて座る」という課題もありました。

ゲームが始まると、学生たちはお互いに自己紹介をしながら、紙に書かれた人物を探し始めました。自分の名前が書かれた紙を持っている相手を見つけるのには少し時間がかかっていましたが、相手が自分の名前を見つけた瞬間には大きな笑顔を見せ、その瞬間は大いに盛り上がりました。また、学生同士が声を掛け合ったり協力し合ったりしながら、自分の名前が書かれた椅子を探している姿も印象的でした。

-

Students introduced themselves to each other and checked whether the other person was holding the paper with their name on it.自己紹介し合い、相手が自分の名前が書かれた紙を持っているか確認

-

Checking names under the chairs. 椅子の裏の名前を確認

-

Found his name under a chair.椅子の裏に自分の名前を発見!

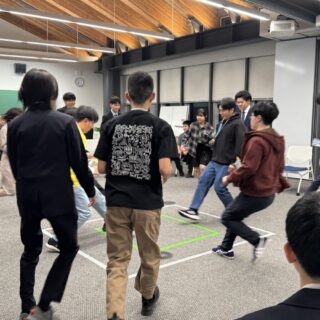

次に、「In the Box」というゲームが行われました。これは、お互いの共通点や趣味を見つけることを目的としたものです。まず、学生たちは自分の趣味や出身地、好きな食べ物、得意なことなどを紙に書きました。その後、ラーニングメンターがその紙を回収し、内容を一つずつ読み上げました。学生たちは、読み上げられた内容と自分に共通点があった場合、中央の枠に向かって走り出しました。

次に、「In the Box」というゲームが行われました。これは、お互いの共通点や趣味を見つけることを目的としたものです。まず、学生たちは自分の趣味や出身地、好きな食べ物、得意なことなどを紙に書きました。その後、ラーニングメンターがその紙を回収し、内容を一つずつ読み上げました。学生たちは、読み上げられた内容と自分に共通点があった場合、中央の枠に向かって走り出しました。

枠は二重になっており、外側の枠に入ると1コイン、中央の枠に入ると2コインがもらえるというルールでした。学生たちが書いた内容は「本を読むのが好き」、「ペンギンが好き」、「国際高専が好き」など、さまざまな情報が読み上げられる中、「ノルウェー出身」や「インドネシア出身」といった内容が出ると、学生たちからは拍手がおこったり、和やかな雰囲気になりました。

最後に、コインの数が多かった3名の学生にはお菓子がプレゼントされました。

アイスブレイクを通して、学生たちはお互いのことを知るきっかけをつかむことができたようです。

@ictkanazawa 2025年4月1日(火)、白山麓キャンパス(1、2年生)でアイスブレイクが行われ、共通点を見つけるゲームが実施されました👀✨緑の枠に入ると2ポイント、白い枠に入ると1ポイント付与され、ポイントの多い3名にはお菓子がプレゼントされました🍫🍪 学生たちは、アイスブレイクを通して、お互いを知ることができたのではないでしょうか✨ #国際高専

♬ ABC - Jackson 5

-

Write down hobbies, hometowns, favorite foods, special skills on a piece of paper.紙に自分の趣味や出身地、好きな食べ物、得意なことなどを記入

-

Run to the center box!自分に共通点があった場合、中央の枠に向かって走り出しました!

-

Get in the box!枠の中に入ります!

-

Received a coin!コインゲット!

-

The three winters!コインが多かった3名の学生!

間加田 侑里

こんにちは、財務部の泉屋 利吉です。

こんにちは、財務部の泉屋 利吉です。

2025年3月1日(土)19:00、まだ雪が多く残るこの東二口歴史民俗資料館には、続々と村の方々が集まる姿がありました。

この東二口文弥人形浄瑠璃は350余年も続く、国指定重要無形民俗文化財であり、京都からこの地にやってきた伝統文化です。350年もの間受け継がれてきたと聞くだけで、その大切さを感じますが、「でくの舞」を披露する演者や、その舞を鑑賞する人々も、「この“でくの舞”を見ないと一年が始まらない」と声を揃えて言っていたのが印象的でした。

冬の寒い農閑期の時期の一つの楽しみにとして、現代まで受け継がれてきたものですが、文楽とはまた異なり、文弥節と呼ばれる独特の語り口で物語が進んでいきます。

初めて聞く人は内容が良く分からないと思いますが、演目が始まる前に、紙芝居があり、演目の内容を丁寧に教えてくれます。私もこの紙芝居がなかったら正直ついていけなかったと思いました。

この東二口に伝わる文弥人形浄瑠璃ですが、近年継承する人たちも高齢化が進み、伝承が難しくなっています。今は十数名ででくの舞を披露していますが、おそらく裏方作業も含め、一人何役もこなしているのではないかと思います。

そのような中、国際高専の松下 臣仁教授が5年前からこの人形浄瑠璃の演者として参加し、毎年公演会に参加しています。その他金沢工業大学の職員や学生などもでくの舞の保存会へ参加し、ベテランの先輩方から、でくの舞の舞い方を習いつつ、東二口の伝統と文化を受け継ごうとしています。

「でくの舞」に使われる人形は、「かしら」「心棒」「肩板」「手」の4つのパーツから出来ており、一人で1体の人形を操ります。文楽では3人で1体の人形を操りますが、「でくの舞」で使われる人形はシンプルではありますが、扱うことが出来るまでには相当な修練が要求されます。また、人形と一体となって、3歩前進し2歩後退する舞い手の足運びが独特であり、床を足で叩きながら、リズミカルに舞を披露します。これが、舞踊的な感じを生み出し、「でくの舞」と呼ばれる所以となりました。まさに、人形を操るのではなく、逆に人形と一体となって舞い手が操られる感覚が要求されるとの事で、その奥深さを感じずにはいられません。

350余年もの間、人々から愛され続けてきた人形浄瑠璃が、この白山市に残っている事も感動的ですが、その伝統を受け継いでいく方々の努力や思いは計り知れないものがあると感じました。演目が披露された東二口歴史民俗資料館の舞台は、多くの人は入れませんが、昔ながらの雰囲気が残る場所であり、人形浄瑠璃を間近に見ることが出来ます。

松下教授のでくの舞を見ながら、ふと300年前の世界にタイムスリップしたような気分にさせられました。でくの舞の「泣き節」と呼ばれる文弥節とリズミカルに床を蹴る舞い手の足運びの音が今も頭に余韻として残っています。

-

Audience watching the performance up close演舞を間近に鑑賞する聴衆

-

Photo of Omihito sensei and ICT student国際高専の学生と一緒に写る松下教授

-

Omihito sensei becomes one with the doll人形と一体となる松下教授(左)

-

Higashi Futakuchi Local History Museum,白山市東二口歴史民俗資料館

-

Puppets dancing on the stage舞台を所狭しと人形が舞う

泉屋 利吉