Faculty

学科

In this situation of Covid-19, The general public turn to wear a face mask, wash their hands, and leave more spacing especially. In school many countries have closed classes, some schools can still open classes including ICT Hakusanroku campus because all of the students are here. But, we still do all classes online. Even so, we still let students wear a face mask and always wash their hands to reduce infection and spread the infection.

In this situation of Covid-19, The general public turn to wear a face mask, wash their hands, and leave more spacing especially. In school many countries have closed classes, some schools can still open classes including ICT Hakusanroku campus because all of the students are here. But, we still do all classes online. Even so, we still let students wear a face mask and always wash their hands to reduce infection and spread the infection.

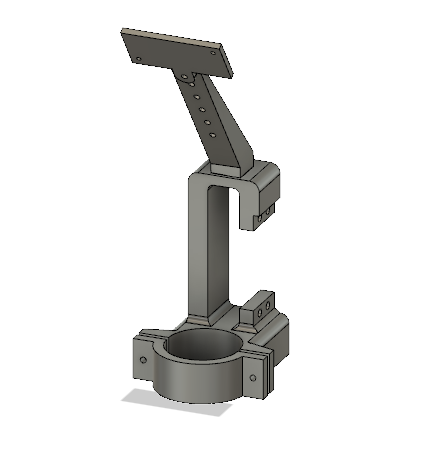

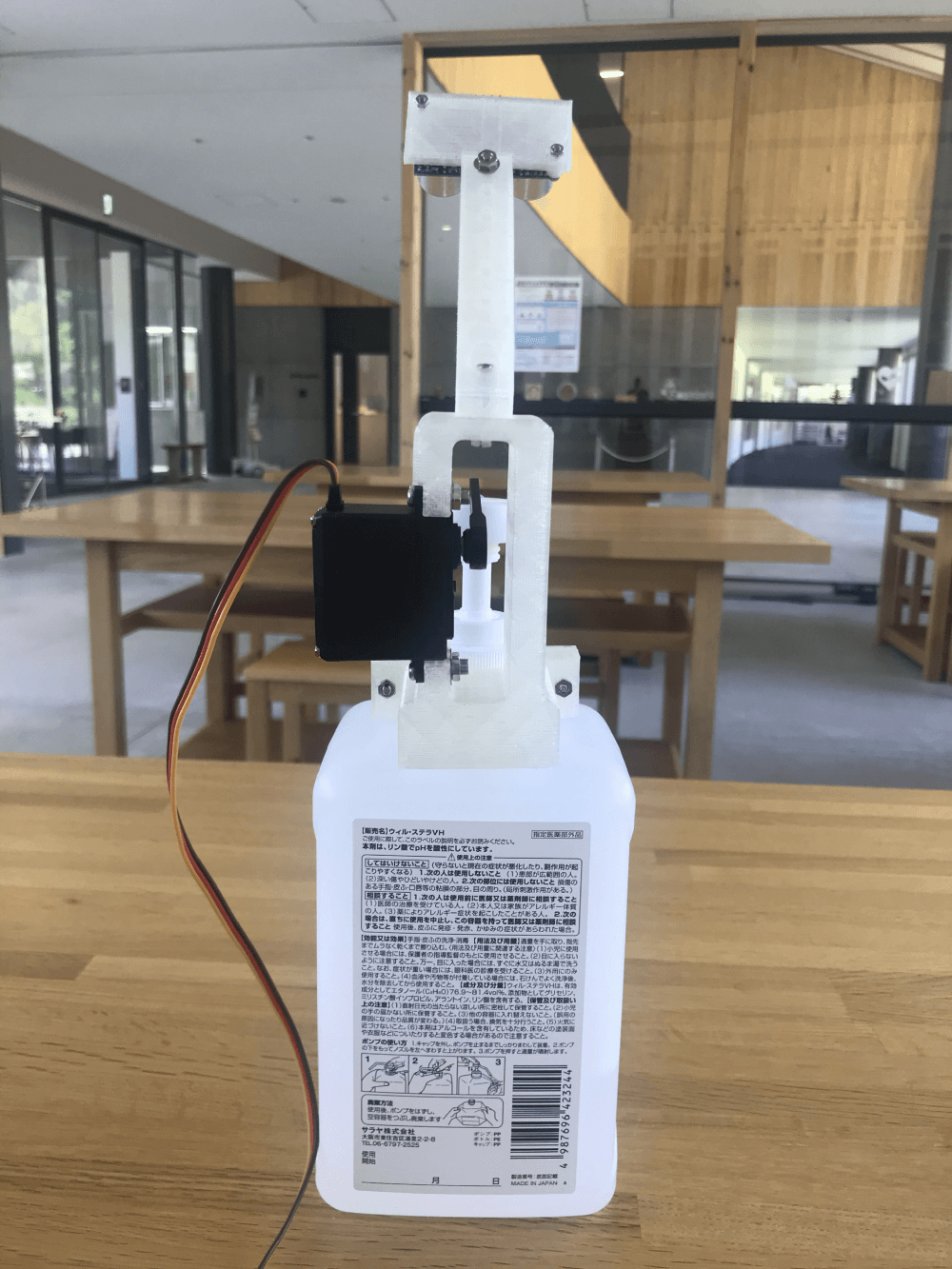

Anyway, one thing that is a problem is we have to press a Alcohol bottle. That means we touch things and the virus can spread to the bottle. Then, I tried to design a 3D model to press the alcohol bottle with servo motor instead of our hand and print all parts by 3D printer, detect our hand with ultrasonic sensor and all of these are controlled with Arduino board.

現在、みんなが新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために、マスクの着用と手洗いをし、三密を避けています。世界中の学校が授業を中止する中で、国際高専の白山麓キャンパスのように学生がここで暮らしていることを利用して授業を続けている学校もあります。授業はオンラインで行われていますが、マスクの着用と手洗いは変わらず徹底しています。

ここで問題となってくるのがアルコール消毒ボトルの手押しヘッドを触る時です。ここで触れたウィルスが拡がってしまう危険性があるのです。そこで、サーボモータを使ってポンプヘッドを押す機構を3Dモデルでデザインし、人間の手を感知する超音波センサとArduinoボードで組み立てることに挑戦しました。

Supplies

- Computer or Laptop

- Arduino IDE

- Autodesk Fusion360 (optional)

- Autodesk Tinkercad (optional) - 3D printer

- Arduino UNO board

- Servo motors MG996R High Torque or any Servo motor

- Ultrasonic Sensor SR04 or any Distance sensor

- Wire and AC Adapter

材料

- パソコン

- Arduino IDE

- Autodesk Fusion360 (任意)

- Autodesk Tinkercad (任意) - 3Dプリンター

- Arduino UNO ボード

- サーボモータ MG996R 高トルクか通常のサーボモータ

- 超音波センサ SR04 またはいずれかの距離センサ

- ワイヤとACアダプター

Step 1

Design your 3D model and make a file for your 3D printer or download here

3Dモデルをデザインする。3Dプリンター用にファイルを作るかここでダウンロードする

Step 2

Print the model and assemble it together

モデルをプリントして組み立てる

Step 3

Wiring and connecting

ワイヤの接続

Step 4

Step 4Write your code to read a distant when the hand is close to dispenser , Then pressed a alcohol bottle by servo motor

ディスペンサーと手の距離を感知してサーボモータがアルコールの手押しヘッドを押すコードを書きます

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#include <Servo.h>

#define SERVO_PIN 9

#define TRIG_PIN 5

#define ECHO_PIN 6

long duration, distance;

Servo myServo;

void push_Sanitizer() {

myServo.write(30); // adjust the degree here

delay(500);

myServo.write(0); // adjust the degree here

delay(500);

myServo.write(30); // adjust the degree here

delay(1000);

}

float read_Distance() {

// Clears the TRIG_PIN

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

// Set the TRIG_PIN on HIGH state for 10 micro seconds

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds

duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

// Calculating the distance

distance = (duration/2) / 29.1;

return distance;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

myServo.attach(SERVO_PIN);

myServo.write(30); // set the default position of servo motor

}

void loop() {

if(read_Distance() < 25) {

push_Sanitizer();

}

// Prints the distance on the Serial Monitor

// Serial.print("Distance: ");

// Serial.print(read_Distance());

// Serial.println(" cm");

// delay(250);

}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bavensky/arduino-alcohol-dispenser

Step 5

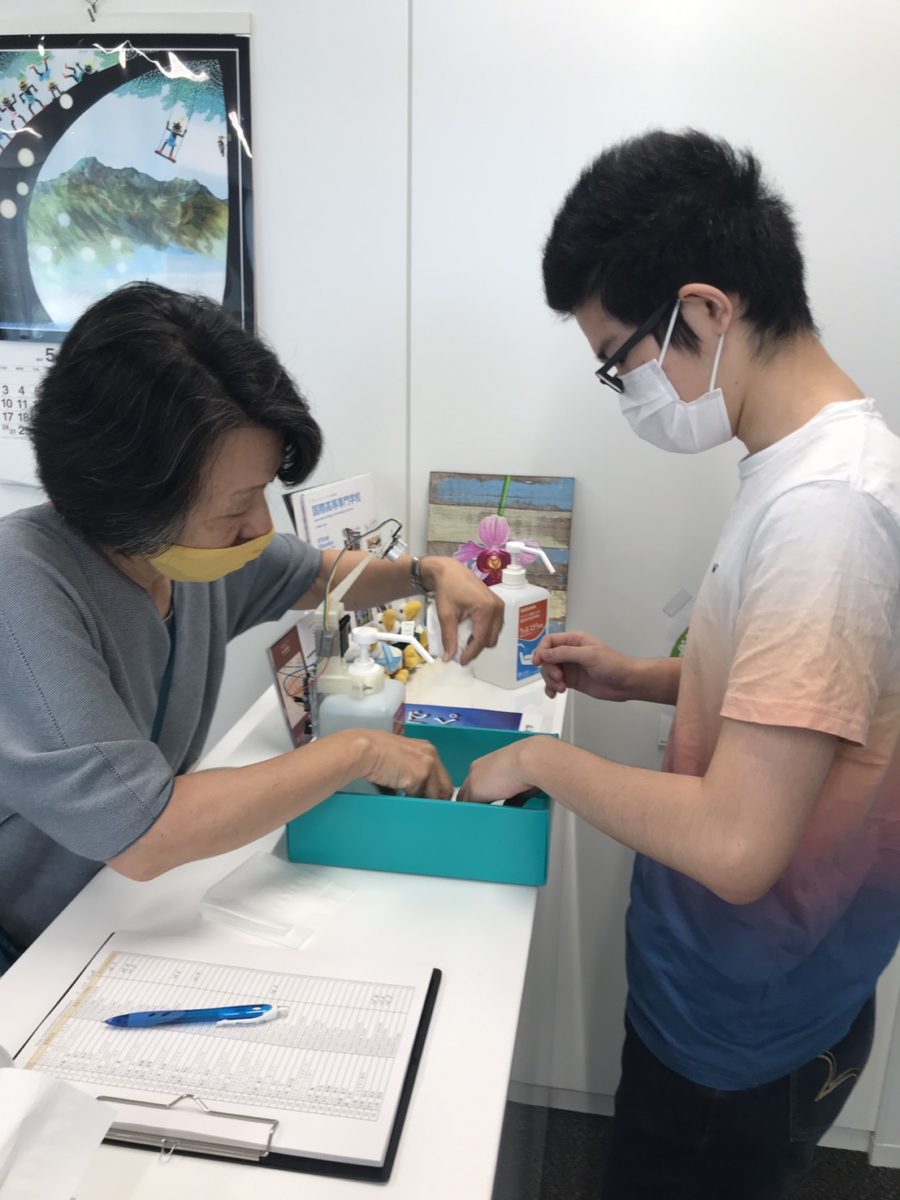

let’s see how it works

使ってみよう!

Step 6

Finally, Powering and setup.

電源と設置

In this situation of Covid-19, The general public turn to wear a face mask, wash their hands, and leave more spacing especially. In school many countries have closed classes, some schools can still open classes including ICT Hakusanroku campus because all of the students are here. But, we still do all classes online. Even so, we still let students wear a face mask and always wash their hands to reduce infection and spread the infection.

In this situation of Covid-19, The general public turn to wear a face mask, wash their hands, and leave more spacing especially. In school many countries have closed classes, some schools can still open classes including ICT Hakusanroku campus because all of the students are here. But, we still do all classes online. Even so, we still let students wear a face mask and always wash their hands to reduce infection and spread the infection.

Anyway, one thing that is a problem is we have to press a Alcohol bottle. That means we touch things and the virus can spread to the bottle. Then, I tried to design a 3D model to press the alcohol bottle with servo motor instead of our hand and print all parts by 3D printer, detect our hand with ultrasonic sensor and all of these are controlled with Arduino board.

現在、みんなが新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために、マスクの着用と手洗いをし、三密を避けています。世界中の学校が授業を中止する中で、国際高専の白山麓キャンパスのように学生がここで暮らしていることを利用して授業を続けている学校もあります。授業はオンラインで行われていますが、マスクの着用と手洗いは変わらず徹底しています。

ここで問題となってくるのがアルコール消毒ボトルの手押しヘッドを触る時です。ここで触れたウィルスが拡がってしまう危険性があるのです。そこで、サーボモータを使ってポンプヘッドを押す機構を3Dモデルでデザインし、人間の手を感知する超音波センサとArduinoボードで組み立てることに挑戦しました。

Supplies

- Computer or Laptop

- Arduino IDE

- Autodesk Fusion360 (optional)

- Autodesk Tinkercad (optional) - 3D printer

- Arduino UNO board

- Servo motors MG996R High Torque or any Servo motor

- Ultrasonic Sensor SR04 or any Distance sensor

- Wire and AC Adapter

材料

- パソコン

- Arduino IDE

- Autodesk Fusion360 (任意)

- Autodesk Tinkercad (任意) - 3Dプリンター

- Arduino UNO ボード

- サーボモータ MG996R 高トルクか通常のサーボモータ

- 超音波センサ SR04 またはいずれかの距離センサ

- ワイヤとACアダプター

Step 1

Design your 3D model and make a file for your 3D printer or download here

3Dモデルをデザインする。3Dプリンター用にファイルを作るかここでダウンロードする

Step 2

Print the model and assemble it together

モデルをプリントして組み立てる

Step 3

Wiring and connecting

ワイヤの接続

Step 4

Step 4Write your code to read a distant when the hand is close to dispenser , Then pressed a alcohol bottle by servo motor

ディスペンサーと手の距離を感知してサーボモータがアルコールの手押しヘッドを押すコードを書きます

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#include <Servo.h>

#define SERVO_PIN 9

#define TRIG_PIN 5

#define ECHO_PIN 6

long duration, distance;

Servo myServo;

void push_Sanitizer() {

myServo.write(30); // adjust the degree here

delay(500);

myServo.write(0); // adjust the degree here

delay(500);

myServo.write(30); // adjust the degree here

delay(1000);

}

float read_Distance() {

// Clears the TRIG_PIN

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

// Set the TRIG_PIN on HIGH state for 10 micro seconds

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds

duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

// Calculating the distance

distance = (duration/2) / 29.1;

return distance;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

myServo.attach(SERVO_PIN);

myServo.write(30); // set the default position of servo motor

}

void loop() {

if(read_Distance() < 25) {

push_Sanitizer();

}

// Prints the distance on the Serial Monitor

// Serial.print("Distance: ");

// Serial.print(read_Distance());

// Serial.println(" cm");

// delay(250);

}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bavensky/arduino-alcohol-dispenser

Step 5

let’s see how it works

使ってみよう!

Step 6

Finally, Powering and setup.

電源と設置

新しい学年に入ってからもう1ヶ月がたちましたが、普通の学年と全然違います。新型コロナウイルスのせいで教員と学生は直接会えないので、授業はすべてオンラインでしています。教員と学生にはいろんなことに困ってると思いますが、お互いに頑張って、難しい時期を乗り越えられます。

新しい学年に入ってからもう1ヶ月がたちましたが、普通の学年と全然違います。新型コロナウイルスのせいで教員と学生は直接会えないので、授業はすべてオンラインでしています。教員と学生にはいろんなことに困ってると思いますが、お互いに頑張って、難しい時期を乗り越えられます。

おかげさまで、国際高専の白山麓キャンパスの周りにある自然にはちょうど色が入ってきました。木や花が咲いて、窓から外に見るときれいな景色を見ながら仕事とお勉強ができます。高い山の上でも毎日緑が増えてきます。下にある写真は5月2日と5月4日の景色です。

白山麓キャンパスの周りだけではなく、キャンパス内にも山の恵みがあります。いろんなところに山菜がとれます。ゴールデンウイーク中に家族で山菜を取りに行って、妻がすごく美味しい天ぷらを作ってくれました。

山のごちそうを食べれるのは嬉しいことですが、今の時期は毎年に行うムカデとの戦いがまた始まりました。毎年家の中の隙間や穴を埋めますが、まだまだグロテスクなムカデが入ってきます。どこから入ってくるかわからないけど、ムカデに負ないです!

ジェームス・テイラー

The Blessing of the Mountain and the Fight against Centipedes

We are now more than a month into the new academic year, and it has been a very strange one. The ongoing COVID-19 pandemic means that faculty and students are not able to have direct contact, and all lessons are being conducted online. I’m sure faculty and students are having all sorts of difficulties, but if we support each other we will overcome them.

Fortunately, ICT’s Hakusanroku Campus is surrounded by beautiful scenery that has recently burst into colour. Trees are blossoming, flowers are blooming, and every day the trees at the top of the mountains nearby are becoming greener. The photos show the view on May 2nd and May 4th for comparison.

It’s not just the area around the campus where we enjoy the blessing of the mountain, but inside campus too. There are several spots on campus where wild mountain vegetables grow, so during Golden Week my family picked some and my wife very kindly cooked a fantastic tempura dinner for us.

Being able to enjoy the scenery and the flavours of mountain life is great. However, this is also the time of year when we renew our annual fight against centipedes. Every year we find and fill in any holes or gaps that we find in the house, but still the grotesque centipedes find their way in. I’ve no idea where they’re getting in, but I won’t be defeated!

James Taylor

新しい学年に入ってからもう1ヶ月がたちましたが、普通の学年と全然違います。新型コロナウイルスのせいで教員と学生は直接会えないので、授業はすべてオンラインでしています。教員と学生にはいろんなことに困ってると思いますが、お互いに頑張って、難しい時期を乗り越えられます。

新しい学年に入ってからもう1ヶ月がたちましたが、普通の学年と全然違います。新型コロナウイルスのせいで教員と学生は直接会えないので、授業はすべてオンラインでしています。教員と学生にはいろんなことに困ってると思いますが、お互いに頑張って、難しい時期を乗り越えられます。

おかげさまで、国際高専の白山麓キャンパスの周りにある自然にはちょうど色が入ってきました。木や花が咲いて、窓から外に見るときれいな景色を見ながら仕事とお勉強ができます。高い山の上でも毎日緑が増えてきます。下にある写真は5月2日と5月4日の景色です。

白山麓キャンパスの周りだけではなく、キャンパス内にも山の恵みがあります。いろんなところに山菜がとれます。ゴールデンウイーク中に家族で山菜を取りに行って、妻がすごく美味しい天ぷらを作ってくれました。

山のごちそうを食べれるのは嬉しいことですが、今の時期は毎年に行うムカデとの戦いがまた始まりました。毎年家の中の隙間や穴を埋めますが、まだまだグロテスクなムカデが入ってきます。どこから入ってくるかわからないけど、ムカデに負ないです!

ジェームス・テイラー

The Blessing of the Mountain and the Fight against Centipedes

We are now more than a month into the new academic year, and it has been a very strange one. The ongoing COVID-19 pandemic means that faculty and students are not able to have direct contact, and all lessons are being conducted online. I’m sure faculty and students are having all sorts of difficulties, but if we support each other we will overcome them.

Fortunately, ICT’s Hakusanroku Campus is surrounded by beautiful scenery that has recently burst into colour. Trees are blossoming, flowers are blooming, and every day the trees at the top of the mountains nearby are becoming greener. The photos show the view on May 2nd and May 4th for comparison.

It’s not just the area around the campus where we enjoy the blessing of the mountain, but inside campus too. There are several spots on campus where wild mountain vegetables grow, so during Golden Week my family picked some and my wife very kindly cooked a fantastic tempura dinner for us.

Being able to enjoy the scenery and the flavours of mountain life is great. However, this is also the time of year when we renew our annual fight against centipedes. Every year we find and fill in any holes or gaps that we find in the house, but still the grotesque centipedes find their way in. I’ve no idea where they’re getting in, but I won’t be defeated!

James Taylor

It is almost two years now since our ICT new educational program has started. It felt good to move to the new office at Hakusanroku Campus; everything was brand-new, in the middle of the beautiful seen. New campus, new program, new students, and new challenges! All felt as exciting as an adventure. One challenge was to build up our school community, and connect to people within and outside of ICT. The campus is rich with students, educators and school staff from various backgrounds and cultures within Japan or overseas. One custom or tradition gradually appeared at the center table at the front entrance of the staff room on the 2nd floor.

As we are in Japan, Omiyage, or souvenirs, were brought by staff who have been to a conference or spent a weekend or a vacation at a different city or country. I am not sure who chose that table for that mission, but it is interesting to see how the story did not end at that normal Japanese tradition. It developed and with time, that table became the place where people also shared their especially home-made food, sweets, bread, and ice-cream. We were lucky to have professor Edward Basquill, or Mr.B as he likes the students to call him. Mr. B loves baking. He bakes all kinds of cakes, muffins, bread, sometimes pizza and bread. He shares all of the high-quality food by putting them on that table. In summer, he also makes ice-cream. Everything is so tasty!

Not only him, other professors share some food they buy at the supermarket, that they think is new and good to share with all, for example, Costco seasonal items. Interestingly, all of those items put on that table do not have the name of the person who brought them. You can find a post-it that says, from Thailand, from Tokyo, from Okinawa and so many other places. But, it rarely has the name of the person who brought them in.

One day, someone brought in a bottle of coffee, that was really nice and kind, strangely, no one helped themselves for that coffee, no one even opened the bottle. Until that one day, I told myself, I will open that bottle and help myself for some coffee, as I ran out of my coffee stock. Yes, after the class I will do so. However, on my way to the class, there was that whole new coffee corner with a fresh brewed coffee maker, by the Big Stairs on the second floor. The left-up coffee bottle was like a seed that grew into a whole coffee maker. I was happy!

I call that table the Giving Table, the name come from the Giving Chair, orどうぞのいす , a Japanese children story book written by Yoshiko Koyama, It talks about that chair made by a rabbit to put in the woods for passersby to sit on, the rabbit made a sign on the chair that says HELP YOURSELF. One day the donkey passed by and put up his heavy bag loaded with chestnuts, and took a nap under the close by tree, while he was napping, all other sort of animals came by gradually, each time the animals left other food on the chair, instead of what they ate. By the time the donkey woke up he found his bag full with chestnuts that were brought by the squirrels.

Now both, the Giving table and the Coffee Corner are full of not only food and drinks, but lots of nice conversations, and unforgettable memories between all of ICT Community people.

I learned later that the coffee corner was the idea of Mr. Rikichi Izumiya. A great one, and is surely to strengthen our ICT community.

Enjoy the pictures!

Nagwa Fekri Rashed

国際高専の新しい教育プログラムが始まってもうすぐ2年が経とうとしています。美しいロケーションに立つ新校舎の白山麓キャンパスで働くのは気持ちが良いです。新しいキャンパス、新しいプログラム、新しい学生、そして新しい挑戦!まるで冒険に出るような興奮がありました。課題のひとつはスクール・コミュニティを構築して、国際高専の中と外の人間を繋げることです。キャンパス内は国際色溢れる個性的な学生と教職員がたくさんいます。そんな中、教員室の入口付近のテーブルに新しい伝統が生まれました。

日本の伝統に見習って、先生が旅行や学会などで市外や国外に行くとお土産を持って帰ってきます。誰がそのテーブルを選んだのかわかりませんが、気付けばただのお土産置き場ではなくなっていました。いつの間にか先生たち自家製の料理、スイーツ、パン、アイスクリームも置かれるようになりました。ここで大活躍するのが学生に「Mr.B」と呼ばれているエドワード・バスクェル先生です。Mr.Bは焼き物が大好きです。ケーキ、マフィン、パン、時々ピザまで焼いてくれます。そして、上手く焼けたものはテーブルに置いて皆に分けてくれるのです。夏には美味しいアイスクリームも作ってくれるんですよ!

他の先生もスーパーマーケットで買った食べ物で気に入ったものをシェアしています。コストコの季節限定品などです。そして、誰が置いたものなのか名前は書かれていません。ポストイットで「タイから」「東京から」「沖縄から」など様々な場所は書いてあるのですが、置いた人間の名前が書かれていることは稀です。

ある日、誰かがコーヒーのボトルを置いてくれました。大変親切なことなのですが、不思議と誰もそのコーヒーには手を付けませんでした。それどころかボトルを開けることすらありませんでした。私は毎日自分のコーヒーが無くなったら次はそのコーヒーをいただこうと思っていました。授業が終わったらそうしよう、と。しかし、なんということでしょう、授業へ向かう途中で真新しいコーヒーメーカーを備えたコーヒーコーナーが大階段の2階に出来ているではありませんか。まるで、その残ったコーヒーのボトルが種となってコーヒーメーカーに成長したようでとても嬉しかったです!

私はそのお土産のテーブルをGiving Tableと呼んでいます。この名前は香山美子さん著作の絵本「どうぞのいす(Giving Chair)」から取りました。これはうさぎが森の中を通る人のために椅子を作るお話です。うさぎは椅子に「どうぞ」という看板をかけました。ある日、どんぐりをたくさん詰めた重い袋を持ったロバが通って、近くの木の下で昼寝を始めました。寝ている間、色んな動物が徐々に集まって食べたものの代わりに別の食べ物を椅子の上に残していきました。ロバが起きてるとカバンはリスが持ってきてくれたどんぐりでいっぱいになっていました。

現在、Giving Tableとコーヒーコーナーは飲食物だけではなく、楽しい会話や国際高専のスクール・コミュニティに不可欠な場所となっています。あとからコーヒーコーナーは泉屋利吉さんのアイデアだと聞きました。国際高専の絆を深める素晴らしいアイデアです!

写真もどうぞ!

ナグワ・ラシィド

It is almost two years now since our ICT new educational program has started. It felt good to move to the new office at Hakusanroku Campus; everything was brand-new, in the middle of the beautiful seen. New campus, new program, new students, and new challenges! All felt as exciting as an adventure. One challenge was to build up our school community, and connect to people within and outside of ICT. The campus is rich with students, educators and school staff from various backgrounds and cultures within Japan or overseas. One custom or tradition gradually appeared at the center table at the front entrance of the staff room on the 2nd floor.

As we are in Japan, Omiyage, or souvenirs, were brought by staff who have been to a conference or spent a weekend or a vacation at a different city or country. I am not sure who chose that table for that mission, but it is interesting to see how the story did not end at that normal Japanese tradition. It developed and with time, that table became the place where people also shared their especially home-made food, sweets, bread, and ice-cream. We were lucky to have professor Edward Basquill, or Mr.B as he likes the students to call him. Mr. B loves baking. He bakes all kinds of cakes, muffins, bread, sometimes pizza and bread. He shares all of the high-quality food by putting them on that table. In summer, he also makes ice-cream. Everything is so tasty!

Not only him, other professors share some food they buy at the supermarket, that they think is new and good to share with all, for example, Costco seasonal items. Interestingly, all of those items put on that table do not have the name of the person who brought them. You can find a post-it that says, from Thailand, from Tokyo, from Okinawa and so many other places. But, it rarely has the name of the person who brought them in.

One day, someone brought in a bottle of coffee, that was really nice and kind, strangely, no one helped themselves for that coffee, no one even opened the bottle. Until that one day, I told myself, I will open that bottle and help myself for some coffee, as I ran out of my coffee stock. Yes, after the class I will do so. However, on my way to the class, there was that whole new coffee corner with a fresh brewed coffee maker, by the Big Stairs on the second floor. The left-up coffee bottle was like a seed that grew into a whole coffee maker. I was happy!

I call that table the Giving Table, the name come from the Giving Chair, orどうぞのいす , a Japanese children story book written by Yoshiko Koyama, It talks about that chair made by a rabbit to put in the woods for passersby to sit on, the rabbit made a sign on the chair that says HELP YOURSELF. One day the donkey passed by and put up his heavy bag loaded with chestnuts, and took a nap under the close by tree, while he was napping, all other sort of animals came by gradually, each time the animals left other food on the chair, instead of what they ate. By the time the donkey woke up he found his bag full with chestnuts that were brought by the squirrels.

Now both, the Giving table and the Coffee Corner are full of not only food and drinks, but lots of nice conversations, and unforgettable memories between all of ICT Community people.

I learned later that the coffee corner was the idea of Mr. Rikichi Izumiya. A great one, and is surely to strengthen our ICT community.

Enjoy the pictures!

Nagwa Fekri Rashed

国際高専の新しい教育プログラムが始まってもうすぐ2年が経とうとしています。美しいロケーションに立つ新校舎の白山麓キャンパスで働くのは気持ちが良いです。新しいキャンパス、新しいプログラム、新しい学生、そして新しい挑戦!まるで冒険に出るような興奮がありました。課題のひとつはスクール・コミュニティを構築して、国際高専の中と外の人間を繋げることです。キャンパス内は国際色溢れる個性的な学生と教職員がたくさんいます。そんな中、教員室の入口付近のテーブルに新しい伝統が生まれました。

日本の伝統に見習って、先生が旅行や学会などで市外や国外に行くとお土産を持って帰ってきます。誰がそのテーブルを選んだのかわかりませんが、気付けばただのお土産置き場ではなくなっていました。いつの間にか先生たち自家製の料理、スイーツ、パン、アイスクリームも置かれるようになりました。ここで大活躍するのが学生に「Mr.B」と呼ばれているエドワード・バスクェル先生です。Mr.Bは焼き物が大好きです。ケーキ、マフィン、パン、時々ピザまで焼いてくれます。そして、上手く焼けたものはテーブルに置いて皆に分けてくれるのです。夏には美味しいアイスクリームも作ってくれるんですよ!

他の先生もスーパーマーケットで買った食べ物で気に入ったものをシェアしています。コストコの季節限定品などです。そして、誰が置いたものなのか名前は書かれていません。ポストイットで「タイから」「東京から」「沖縄から」など様々な場所は書いてあるのですが、置いた人間の名前が書かれていることは稀です。

ある日、誰かがコーヒーのボトルを置いてくれました。大変親切なことなのですが、不思議と誰もそのコーヒーには手を付けませんでした。それどころかボトルを開けることすらありませんでした。私は毎日自分のコーヒーが無くなったら次はそのコーヒーをいただこうと思っていました。授業が終わったらそうしよう、と。しかし、なんということでしょう、授業へ向かう途中で真新しいコーヒーメーカーを備えたコーヒーコーナーが大階段の2階に出来ているではありませんか。まるで、その残ったコーヒーのボトルが種となってコーヒーメーカーに成長したようでとても嬉しかったです!

私はそのお土産のテーブルをGiving Tableと呼んでいます。この名前は香山美子さん著作の絵本「どうぞのいす(Giving Chair)」から取りました。これはうさぎが森の中を通る人のために椅子を作るお話です。うさぎは椅子に「どうぞ」という看板をかけました。ある日、どんぐりをたくさん詰めた重い袋を持ったロバが通って、近くの木の下で昼寝を始めました。寝ている間、色んな動物が徐々に集まって食べたものの代わりに別の食べ物を椅子の上に残していきました。ロバが起きてるとカバンはリスが持ってきてくれたどんぐりでいっぱいになっていました。

現在、Giving Tableとコーヒーコーナーは飲食物だけではなく、楽しい会話や国際高専のスクール・コミュニティに不可欠な場所となっています。あとからコーヒーコーナーは泉屋利吉さんのアイデアだと聞きました。国際高専の絆を深める素晴らしいアイデアです!

写真もどうぞ!

ナグワ・ラシィド

Hello everyone. I’m James Taylor from the English Department at ICT. We’re coming towards the end of our second year at Hakusanroku Campus. The Hakusanroku area is a beautiful and interesting place to live, and we are very lucky that the residents of what used to be known as Oguchi Village have welcomed us into their community.

Hello everyone. I’m James Taylor from the English Department at ICT. We’re coming towards the end of our second year at Hakusanroku Campus. The Hakusanroku area is a beautiful and interesting place to live, and we are very lucky that the residents of what used to be known as Oguchi Village have welcomed us into their community.

As a way of strengthening relations between the school and the community, and as a way of thanking local residents for being so welcoming, members of the English Department have engaged in various community outreach activities. Ed and Ian (and Pauline in 2018) go to Hakurei Elementary School to read stories to the children, Pauline teaches an English class to some local residents, and I have been working on translating exhibits at the Hakusan Folk Museum in Shiramine.

Last week, Pauline and I started a new event: English Café, which was held at Oguchi Community Centre. Thirteen members of the community, including elderly residents, mothers with very young children, and staff at the Community Centre, came along to chat, get to know each other, and learn some English over a cup of tea. The hour went very quickly, with much laughter, and everybody left looking forward to the next English Café.

We’re very grateful to the staff of the Community Centre for their hard work in helping to organise the event, and to the local residents who participated. I’m looking forward to the next English Café, too!

James Taylor

こんにちは。英語科のジェームス・テイラーです。いよいよ白山麓キャンパス2年目が終わります。白山麓はとても面白くて、きれいな場所です。そして、この旧尾口村の人たちは国際高専の私たちにとても優しくしてくれます。それを感謝する為に、英語科の先生たちはいろんな地域連携のアクティビティをやっています。イアン先生とエド先生は白嶺小中学校に絵本を読みに行ったり、ポーリン先生は高専で近所の人に英会話を教えたり、僕は白峰にある白山ろく民族資料館の展示している日本語を英語に翻訳をしています。

今月、僕とポーリン先生は尾口公民館で「イングリッシュ・カフェ」という新しいイベントを始まりました。尾口村の高齢者、小さな子供を連れてきたお母さんたち、公民館のスタッフを含めて、13人が参加しに来てくれました。お茶を飲みながら、英語を勉強していました。皆たくさん笑って、そして帰りに「次の楽しみ」って言ってくれました。

尾口公民館のスタッフのおかげで順調にいけました。そして参加してくれた地域の人たちにもありがたいです。僕も次のイングリッシュ・カフェを楽しみにしています!

ジェームス・テイラー

Hello everyone. I’m James Taylor from the English Department at ICT. We’re coming towards the end of our second year at Hakusanroku Campus. The Hakusanroku area is a beautiful and interesting place to live, and we are very lucky that the residents of what used to be known as Oguchi Village have welcomed us into their community.

Hello everyone. I’m James Taylor from the English Department at ICT. We’re coming towards the end of our second year at Hakusanroku Campus. The Hakusanroku area is a beautiful and interesting place to live, and we are very lucky that the residents of what used to be known as Oguchi Village have welcomed us into their community.

As a way of strengthening relations between the school and the community, and as a way of thanking local residents for being so welcoming, members of the English Department have engaged in various community outreach activities. Ed and Ian (and Pauline in 2018) go to Hakurei Elementary School to read stories to the children, Pauline teaches an English class to some local residents, and I have been working on translating exhibits at the Hakusan Folk Museum in Shiramine.

Last week, Pauline and I started a new event: English Café, which was held at Oguchi Community Centre. Thirteen members of the community, including elderly residents, mothers with very young children, and staff at the Community Centre, came along to chat, get to know each other, and learn some English over a cup of tea. The hour went very quickly, with much laughter, and everybody left looking forward to the next English Café.

We’re very grateful to the staff of the Community Centre for their hard work in helping to organise the event, and to the local residents who participated. I’m looking forward to the next English Café, too!

James Taylor

こんにちは。英語科のジェームス・テイラーです。いよいよ白山麓キャンパス2年目が終わります。白山麓はとても面白くて、きれいな場所です。そして、この旧尾口村の人たちは国際高専の私たちにとても優しくしてくれます。それを感謝する為に、英語科の先生たちはいろんな地域連携のアクティビティをやっています。イアン先生とエド先生は白嶺小中学校に絵本を読みに行ったり、ポーリン先生は高専で近所の人に英会話を教えたり、僕は白峰にある白山ろく民族資料館の展示している日本語を英語に翻訳をしています。

今月、僕とポーリン先生は尾口公民館で「イングリッシュ・カフェ」という新しいイベントを始まりました。尾口村の高齢者、小さな子供を連れてきたお母さんたち、公民館のスタッフを含めて、13人が参加しに来てくれました。お茶を飲みながら、英語を勉強していました。皆たくさん笑って、そして帰りに「次の楽しみ」って言ってくれました。

尾口公民館のスタッフのおかげで順調にいけました。そして参加してくれた地域の人たちにもありがたいです。僕も次のイングリッシュ・カフェを楽しみにしています!

ジェームス・テイラー

Soft music, conversation, and coffee, anyone? Recently, ICT students, faculty, and visitors have been spending more time in the space above the stairs. It’s an inviting space thanks to Mr. Rikichi Izumiya. Now a meeting point where informal conversations happen around 4:30 pm each day, the brand-new coffee corner—with its shiny machine, bar height table and stools, and a pair of comfy seats facing the roadside view of Sena—provides what the water cooler did in most office spaces—a place to socialize.

It is becoming normal to see several first- and second-year students make and sip their hot chocolate and coffee at leisure, linger over their laptops, seemingly stress-free. Coffee time is an additional time to engage with others over a drink in a place that is not the cafeteria. Students make use of this inviting space after lunch and dinner as well. Some students boast about drinking their coffee “black.” Not a coffee drinker of any caliber, I surmise that drinking black coffee is a marked status in the coffee-drinking world! ICT students have arrived!

While this space on top of the stairs is among the newest addition to our comfort here at ICT, it would be remiss of me not to mention another space that is inviting. It is the small classroom 3, next to the Living Commons. On Tuesdays, each week, members of the Hakusan community can be found there laughing and having fun. It’s been more than a year since the community members have been enjoying English language conversation classes on the Campus. Having community members, of whom two are senior citizens, is a reminder that our learning community is diverse. And local people are a part of our learning community. These citizens certainly demonstrate what live-long learning can look like and what reciprocity by the school can be. I facilitate Life-long learning using stories. The community members and I enjoy reading aloud from children’s books and sometimes accompanying movies. To date, we have finished reading at least eight children’s books. We enjoy learning new words, expressions, and sounds as much as we like to laugh, and talk about holidays, culture, and food!

Having the coffee corner and the community conversation class at ICT enhance our ongoing efforts in making our valuable learning community thrive.

Pauline Baird

心地よい音楽、楽しい会話のお供にコーヒーはいかがですか?最近の国際高専の学生、教職員、お客様が大階段の上の空間で過ごす時間が増えています。泉屋利吉さんが作った癒しの空間のおかげです。カジュアルな会話をする場所として毎日16時半頃からこの新しいコーヒーコーナーが利用されています。新品のコーヒーメーカー、バーカウンターの高さのテーブルとスツール、瀬女の景色を望む大きな窓の前の座り心地の良い椅子、一般的にはウォータークーラーだけが設置してありそうなところに複数のサーバー…社会人の憩いの場です。

最近の1~2年の学生がここでココアやコーヒーを飲みながらパソコンで作業をする姿はストレスフリーに見えます。コーヒータイムという時間を追加したおかげでカフェテリア以外の場所で他人と交流できるようになりました。何人かの学生はコーヒーを「ブラック」で飲むと自慢気に言います。コーヒーには詳しくありませんが、察するにコーヒーの世界ではブラックを飲むことはひとつのステータスなのでしょう!

国際高専の真新しい癒しの空間である階段上のコーナーについて話したのですから、もうひとつの癒しの空間について話さないわけにはいきません。リビングコモンズ横のClassroom 3です。毎週火曜日、白山麓地域の方々とここで笑顔の絶えない楽しい時間を過ごしています。白山麓キャンパスでこの英会話教室を始めてから1年以上が経ちました。参加しているメンバーのうち2人は高齢者で、新しいことを学ぶことに年齢は関係ないことを思い出させてくれます。参加しているのは地域の方々です。学校が生涯学習に一役買えることを身をもって証明してくれました。私の授業では絵本を使って英語を教えます。声に出して読んだり、時には映画を使って楽しく勉強しています。現在、8冊の絵本を読み終えました。新しい単語や表現を覚えることも、笑って休日の過ごし方や文化の違い、食べ物の話をするのも大好きです。

コーヒーコーナーと英会話教室のおかげで国際高専での毎日が楽しく、よりよい学びの場を盛り上げていくやる気が湧いてきます。

ポーリン・ベーアド

Soft music, conversation, and coffee, anyone? Recently, ICT students, faculty, and visitors have been spending more time in the space above the stairs. It’s an inviting space thanks to Mr. Rikichi Izumiya. Now a meeting point where informal conversations happen around 4:30 pm each day, the brand-new coffee corner—with its shiny machine, bar height table and stools, and a pair of comfy seats facing the roadside view of Sena—provides what the water cooler did in most office spaces—a place to socialize.

It is becoming normal to see several first- and second-year students make and sip their hot chocolate and coffee at leisure, linger over their laptops, seemingly stress-free. Coffee time is an additional time to engage with others over a drink in a place that is not the cafeteria. Students make use of this inviting space after lunch and dinner as well. Some students boast about drinking their coffee “black.” Not a coffee drinker of any caliber, I surmise that drinking black coffee is a marked status in the coffee-drinking world! ICT students have arrived!

While this space on top of the stairs is among the newest addition to our comfort here at ICT, it would be remiss of me not to mention another space that is inviting. It is the small classroom 3, next to the Living Commons. On Tuesdays, each week, members of the Hakusan community can be found there laughing and having fun. It’s been more than a year since the community members have been enjoying English language conversation classes on the Campus. Having community members, of whom two are senior citizens, is a reminder that our learning community is diverse. And local people are a part of our learning community. These citizens certainly demonstrate what live-long learning can look like and what reciprocity by the school can be. I facilitate Life-long learning using stories. The community members and I enjoy reading aloud from children’s books and sometimes accompanying movies. To date, we have finished reading at least eight children’s books. We enjoy learning new words, expressions, and sounds as much as we like to laugh, and talk about holidays, culture, and food!

Having the coffee corner and the community conversation class at ICT enhance our ongoing efforts in making our valuable learning community thrive.

Pauline Baird

心地よい音楽、楽しい会話のお供にコーヒーはいかがですか?最近の国際高専の学生、教職員、お客様が大階段の上の空間で過ごす時間が増えています。泉屋利吉さんが作った癒しの空間のおかげです。カジュアルな会話をする場所として毎日16時半頃からこの新しいコーヒーコーナーが利用されています。新品のコーヒーメーカー、バーカウンターの高さのテーブルとスツール、瀬女の景色を望む大きな窓の前の座り心地の良い椅子、一般的にはウォータークーラーだけが設置してありそうなところに複数のサーバー…社会人の憩いの場です。

最近の1~2年の学生がここでココアやコーヒーを飲みながらパソコンで作業をする姿はストレスフリーに見えます。コーヒータイムという時間を追加したおかげでカフェテリア以外の場所で他人と交流できるようになりました。何人かの学生はコーヒーを「ブラック」で飲むと自慢気に言います。コーヒーには詳しくありませんが、察するにコーヒーの世界ではブラックを飲むことはひとつのステータスなのでしょう!

国際高専の真新しい癒しの空間である階段上のコーナーについて話したのですから、もうひとつの癒しの空間について話さないわけにはいきません。リビングコモンズ横のClassroom 3です。毎週火曜日、白山麓地域の方々とここで笑顔の絶えない楽しい時間を過ごしています。白山麓キャンパスでこの英会話教室を始めてから1年以上が経ちました。参加しているメンバーのうち2人は高齢者で、新しいことを学ぶことに年齢は関係ないことを思い出させてくれます。参加しているのは地域の方々です。学校が生涯学習に一役買えることを身をもって証明してくれました。私の授業では絵本を使って英語を教えます。声に出して読んだり、時には映画を使って楽しく勉強しています。現在、8冊の絵本を読み終えました。新しい単語や表現を覚えることも、笑って休日の過ごし方や文化の違い、食べ物の話をするのも大好きです。

コーヒーコーナーと英会話教室のおかげで国際高専での毎日が楽しく、よりよい学びの場を盛り上げていくやる気が湧いてきます。

ポーリン・ベーアド