こんにちは。

こんにちは。

ニュージーランドのダニーデンにあるオタゴ・ポリテクニクにて職員研修留学をしている南戸です。普段は国際高等専門学校・金沢キャンパスで職員として勤務していますが、現在は夫と11歳の長女、5歳の長男とともに、10か月間の研修留学でニュージーランドに滞在しています。こちらでは、オタゴ・ポリテクニクの校舎でイベントマネジメントを専攻し、授業を受けながら、実務体験やインターンシップを通じて、現地の方々と一緒に働く貴重な経験をさせていただいています。

平日は授業の後、現地の小学校に通う子どもたちを迎えに行き、週末にはダニーデンの山や海、博物館、美術館、公園など、さまざまな場所を訪れています。また、イベントのボランティアなど地域のコミュニティにも積極的に参加し、現地の人々との交流を楽しみながら、家族で充実した時間を過ごしています。

今回は、ニュージーランドでの生活の中で出会った、現地ならではの食べ物をご紹介します。これから入学を控えている方や留学を予定している学生の皆さん、そしてそのご家族の方々に向けて、ニュージーランドの食文化を少しでも知っていただき、現地に行った際に「楽しそう!」「食べてみたい!」と思っていただけるような内容をお届けできればと思います。

まずはフェアリーブレッド(Fairy Bread・妖精のパン)です。これは子どもの誕生日会では定番のメニューで、食パンにマーガリンを塗り、その上にアイスクリーム用のカラフルなトッピング(スプリンクル)を散らした手作りのお菓子です。味は想像通り甘く、ザラザラとした食感が特徴ですが、子どもたちは大喜びでした。レシピはインターン先で子供たちのお誕生会を開く機会があり、その際に勤務先のダニーデン育ちのミカエラさんに教えていただきました。

そして、定番のスナックといえばこちら。ポテトチップスには「キウイオニオンディップ(Kiwi Onion Dip)」をつけて食べるのがニュージーランド流です。このディップは、NestléのReduced Cream(缶入り無糖クリーム)にオニオンスープの素(粉末)を混ぜるだけで簡単に作れます。特にソルト&ビネガー味のポテトチップスとの相性は抜群で、一度食べたら止まらない、永遠に食べ続けたくなるような中毒性のある美味しさです。

ニュージーランドでは、キャンディ全般を「ロリー(lolly)」と総称し、子どもから大人まで親しまれています。この写真に写っているのは、カラフルで細長いグミのようなロリー、そして「パイナップル・ランプス(Pineapple Lumps)」と呼ばれる、チョコレートでコーティングされたパイナップル味のソフトキャンディです。どちらもニュージーランドを代表するお菓子で、特にパイナップル・ランプスは“国民的おやつ”として長年愛されています。こちらも一度食べ出したらやめられないおいしさです。

こちらは「チーズロール」と呼ばれる、どのカフェでも見かける定番メニューで、比較的お手頃な価格で楽しめるのも魅力のひとつです。白いパンで作ったものもあります。ニュージーランド、特に南島で親しまれているソウルフードとして知られています。その正体はというと、薄切りの食パンにチーズフィリングを塗り、くるくると巻いてトーストしたもの。仕上げにたっぷりのバターを塗って頬張れば、思わず笑みがこぼれる“幸せの味”が広がります。

こちらはクリスマス料理の一例です。ニュージーランドでは真夏の8月に「ミッドウインター・クリスマス」と称して、クリスマスディナーを囲む家庭が多くあります。私もご縁があり、インターンシップ先のクリスマスディナーに参加させていただきました。食事はサラダやパンの前菜から始まり、メインにはポークやチキンのハムに、ローストしたお芋が添えられていました。このオレンジ色のお芋は「クマラ(Kumara)」と呼ばれ、ニュージーランドで広く親しまれている、さつまいもに似た野菜です。スーパーマーケットでもよく見かけ、焼き芋にすると絶品。我が家でも人気の食材でした。デザートには、ニュージーランド発祥とされる「パブロバ(Pavlova)」が登場。メレンゲをベースにした伝統的なスイーツで、外はサクサク、中はふんわりとした食感が特徴です。たっぷりの生クリームと季節のフルーツをのせて楽しむ、特別な日のデザートとして親しまれており、日本人にもなじみやすい味わいでした。

-

Roast ham and creamy chicken served with cranberry sauceローストハムとクリーミーチキンのクランベリーソース添え

-

Pavlova – a classic Christmas dessert in New Zealandパブロバというクリスマスに定番のデザート菓子

カフェに行くと、多くの人が飲んでいるのが「フラットホワイト(Flat White)」というコーヒーです。これは、エスプレッソにきめの細かいスチームミルクを加えたミルク入りコーヒーで、地元では定番の一杯として親しまれています。カフェラテよりもミルクの量が少なく、コーヒーの苦みや風味をしっかりと味わえるのが特徴かと思います。ニュージーランドのカフェを訪れた際には、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

ニュージーランドでの生活は、自然の豊かさや人々の温かさに触れる毎日です。食文化もその一部として、私たち家族にたくさんの驚きと楽しさを与えてくれています。この記事がこれから留学を考えている方やそのご家族の皆さんにとって、少しでも現地の暮らしが身近に感じられるきっかけになれば嬉しいです。そして、ニュージーランドの味を通して、皆さんの留学生活がより豊かで楽しいものになりますように願っています。

南戸 仁美

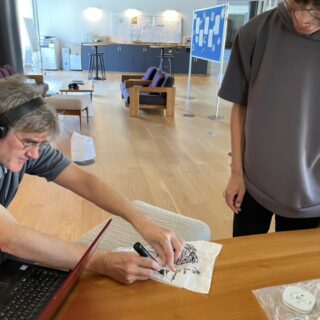

こんにちは、2年生の伊藤 綾音です。このジャーナルを読んでくれている皆さん、突然ですが質問です。「DMG森精機」という会社を知っていますか? 一言で説明すると、世界的に活躍する日本の大手工作機械メーカーです。今回、夏休みの期間中に、私がこのDMG森精機主催の「デジタルものづくり実践講座」に参加してきた内容について報告したいと思います。

こんにちは、2年生の伊藤 綾音です。このジャーナルを読んでくれている皆さん、突然ですが質問です。「DMG森精機」という会社を知っていますか? 一言で説明すると、世界的に活躍する日本の大手工作機械メーカーです。今回、夏休みの期間中に、私がこのDMG森精機主催の「デジタルものづくり実践講座」に参加してきた内容について報告したいと思います。

ではまず「DMG森精機」について。冒頭にも書きましたが、大手工作機械メーカーであり、主に、NC旋盤や5軸加工機、マシニングセンタなどの工作機械を製作・販売を行い、その実用性の高さから世界で活躍する会社です。

そのDMG森精機が開催しているの「デジタルものづくり実践講座」では、最新の工作機械と自動化システムについて学ぶことができます。対象は高専生で、リモート講義や二日間の実習授業を行います。実際に工場で働いているモノホンの工作機械が眼前1㎝……!は言いすぎですが、触れるほど近くで、じっくり観察し放題です。というか本当に触れられます!この講座の醍醐味は、自分の手で操作体験を行えるところですね!

操作体験を行う工作機械は、5軸加工機「DMU50 3rd Generation」です。ドリルと加工を行う材料を、X・Y・Z方向と二つの回転からなる5軸で回し、あらゆる形を作り出します。5軸加工機のドリルは自在に動き回るので、さながらSF映画に出てくるロボットアームのようでした。自分で設定した値の位置にびしっと動き、正確に金属を削ってくれるととても気持ちがいいです。

次に、自動化システムについて……と言いたいところですが、あまりネタバレしすぎるのも面白くないので、続きはぜひ「デジタルものづくり実践講座」で体験してみてください。しかもこの講座、交通費無料!ホテル代無料!全国各地で開催されており、気軽に応募できるのもうれしいところ。実際に製造を行っている会社の方とお話しできる機会だって、そうそうないと思うので本当におすすめです!

以上、DMG森精機潜入レポートでした。

また次の機会に会えることを楽しみにしています。さようなら!

伊藤 綾音

こんにちは!白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は「ハロウィンイベント」について紹介します。

こんにちは!白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は「ハロウィンイベント」について紹介します。

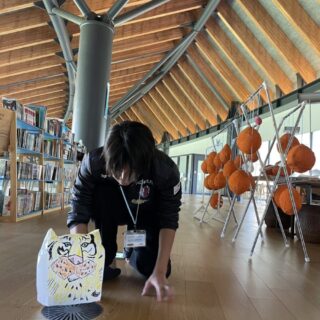

ハロウィンの季節になると、白山麓キャンパスの校舎は学生とラーニングメンターによってハロウィン仕様に飾り付けが行われます。手作りのジャック・オー・ランタンやエアコン吹き出し口へのイラスト入りビニール袋の貼り付けなど、遊び心あふれるデザインで館内は華やかになりました。

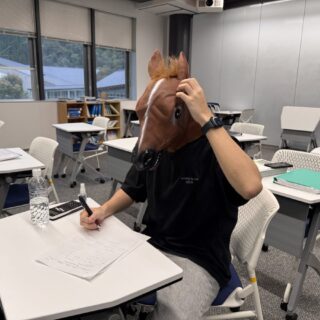

2025年10月31日(金)、ハロウィン当日、数名の学生たちや教員たちはハロウィンの仮装をして授業を行いました。学生たちはポケモンの衣装やメイド服、カウボーイなど、教員は日本の制服やバナナの衣装を身にまとい、ユニークなスタイルで授業が進められました。

昼食にはハロウィン特別メニューが提供され、吸血鬼のごちそうピザ(中にチーズが入っていてとても美味しかったです!)、芋虫の形をした不気味な色のパスタ、さらに約10種類のお菓子が取り放題で並び、学生たちは楽しそうに食事を満喫していました。

授業が終了するとともに、さらに仮装をする学生たちが増えました。馬の被り物をして相撲のコスチュームを着たり、ボディーガードを従えた石油王に扮したり、赤色の洋服をマント風にアレンジして個性的な仮装をしたりと、思い思いのスタイルで登場しました。パレードでは、ステージの上で堂々とポーズを決め、観客を魅了しました。時には笑いが起きたりして終始賑やかな雰囲気で行われました。

その後、ピニャータが行われました。ピニャータとは、メキシコのお祝い事で有名な行事で、くす玉を叩いて割るゲームです。目隠しした学生は周囲の声を参考にしながら前後左右に進み、くす玉を叩き割りました。くす玉に入ったお菓子が飛び散る瞬間は歓声が上がりました。

ハロウィン特別メニュー

また、ラーニングセッション(夜の学校)の時間には「校内かくれんぼ」が開催されました。学生たちは4つのグループに分かれ、各グループが順番に鬼となり、他のグループは隠れます。館内の証明を全て消し、鬼は携帯電話のライトを頼りに隠れている学生を探しました。時間制限が設けられ、鬼は教室や実験室、トイレ、棚の中まで隅々と捜索しました。隠れている学生たちは見つからないよう静かにしていましたが、鬼に見つかった瞬間、思わず叫び声をあげる学生もいました。制限時間内に見つからなかった学生には、勝者としてお菓子がプレゼントされました。

今回のハロウィンイベントは、学生と教員が一体となって楽しむ貴重な機会となりました。校舎全体が季節の雰囲気に包まれ、笑顔が広がる一日でした。

間加田 侑里

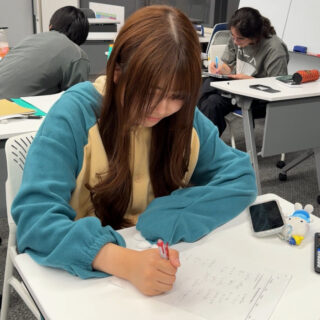

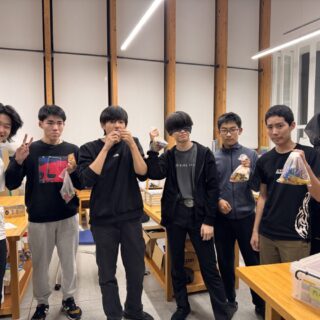

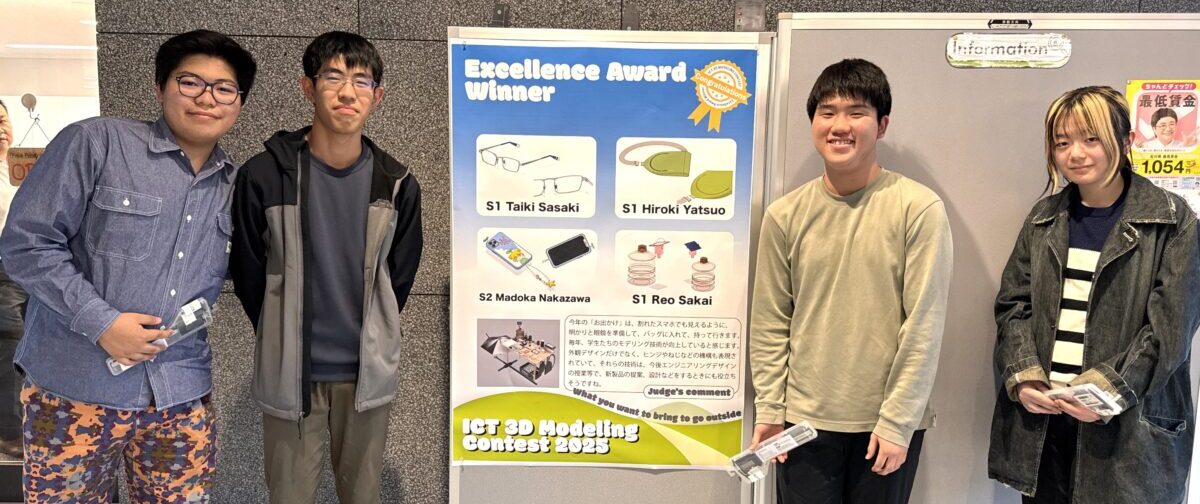

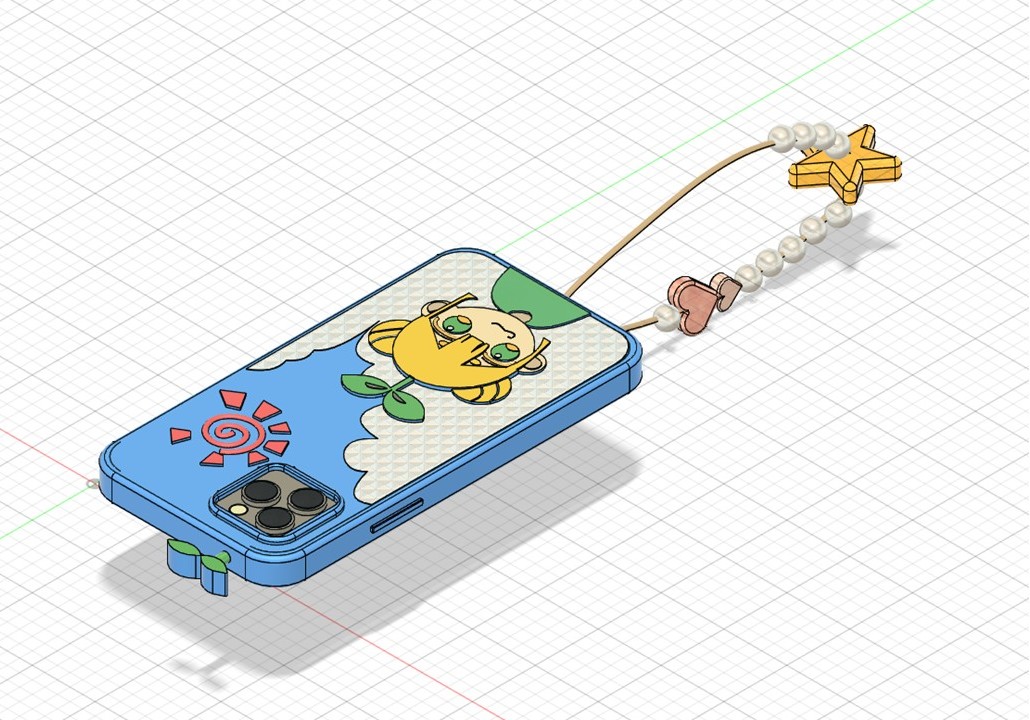

デザイン&ファブリケーション部顧問の林 道大です。本年度も夏季休暇中の課題として、3DCADモデリングに学生たちが取り組みました。今年のテーマは「お出かけに持って行くもの」で、1・2年生の学生たちから30点以上の作品が提出されました。提出された作品はさまざまなジャンルのものが網羅されており、全部を持ってお出かけすれば、楽しく、便利な遠足となりそうです。提出された全てを審査員たちで審査を行い、優秀賞4作品を選出しました。

デザイン&ファブリケーション部顧問の林 道大です。本年度も夏季休暇中の課題として、3DCADモデリングに学生たちが取り組みました。今年のテーマは「お出かけに持って行くもの」で、1・2年生の学生たちから30点以上の作品が提出されました。提出された作品はさまざまなジャンルのものが網羅されており、全部を持ってお出かけすれば、楽しく、便利な遠足となりそうです。提出された全てを審査員たちで審査を行い、優秀賞4作品を選出しました。

優秀賞となった作品について、それぞれ解説していきます。

まず、2年生中澤 円香さんの作品「わたしのスマホ」です。幾何学的な形状としてはシンプルなスマホをモデリングしていますが、かなりデコっています。円弧や直線の組み合わせで、かわいらしいキャラクターをうまく再現しています。ストラップのビーズの表現も上手です。輝く太陽もCADでは難しいと思われる手書き風にモデリングされています。画面が割れているところまで表現しているのも、手が込んでいました。

まず、2年生中澤 円香さんの作品「わたしのスマホ」です。幾何学的な形状としてはシンプルなスマホをモデリングしていますが、かなりデコっています。円弧や直線の組み合わせで、かわいらしいキャラクターをうまく再現しています。ストラップのビーズの表現も上手です。輝く太陽もCADでは難しいと思われる手書き風にモデリングされています。画面が割れているところまで表現しているのも、手が込んでいました。

2年生中澤さんコメント

制作時間:1日少しずつ作業して、1週間くらいかかりました。

こだわり:カメラレンズの周辺やキャラクターの表情など細かいところまでモデリングしました。やっぱり、割れたスクリーンが一番のポイントです。

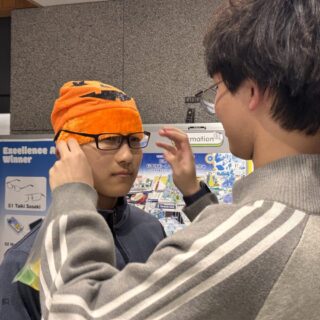

次は、1年生笹木 大暉さんの作品「わたしの眼鏡」です。とてもリアルにモデリングされた眼鏡です。眼鏡屋さんのカタログに載っていそうです。全体の形状だけでなく、リム、ブリッジ、智、鼻パッド、丁番、テンプルまでしっかりと再現されています。複雑な曲面で構成されているパーツも、とても丁寧に形状が再現されています。この眼鏡をかけたら、少し賢くなるような気がするのは、制作者の思いが作品に反映されているのでしょうか。

1年生 笹木さんコメント

制作時間:6時間くらいだと思います。

こだわり:自分が使っている眼鏡を良く観察しました。特にレンズをはめるリムの立体感に注意してモデリングしました。

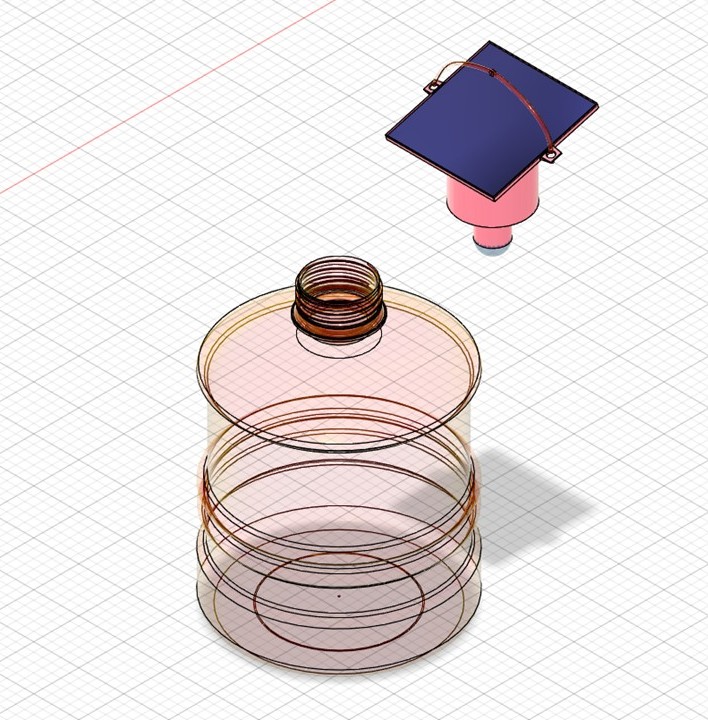

次は、1年生 坂井 麗央さんの作品「わたしのランタン」です。全体の形状をバランス良くモデリングしています。灯したり、消したりする機構や、燃料を入れる部分、ネジ締めする蓋の部分も、その機能が説明できるように丁寧に作成しています。薄暗いテントの中で炎がゆらゆらと揺らめく様子をCGで再現したら、とても美しい動画となるのではないでしょうか。CG(コンピュータグラフィックス)コンテストでも上位入賞できると思います。

1年生 坂井さんコメント

制作時間:3時間くらいの作業を2、3日続けました。

こだわり:テクスチャの設定や蓋部分のねじ形状にこだわりました。蓋部分は3Dプリントしたら実際の蓋として使えるはずです。

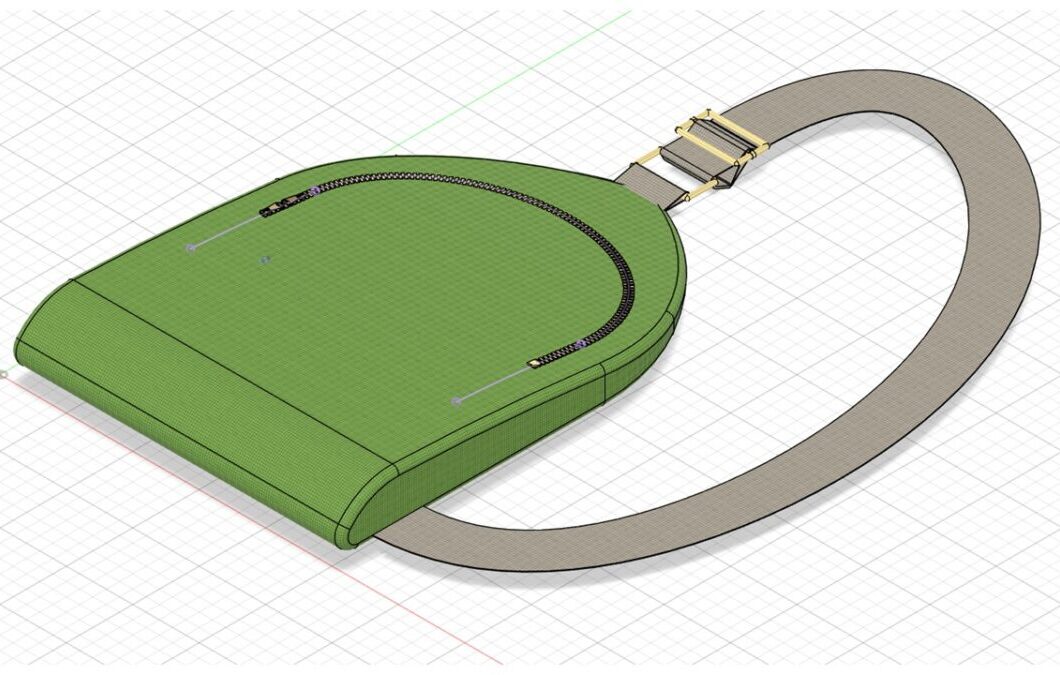

最後は、1年生 八尾 拓樹さんの「わたしのバッグ」です。こちらも曲面が多い難しい形状をバランス良くモデリングしてあります。ファスナーやベルト金具などの細かい部分まで、しっかりと作成してあります。ベルトを金具に通したり、バッグに固定したりする箇所のモデリングも複雑な操作が必要だったと思います。授業内で教えてもらっていない、機能や操作が必要な場面も多くあったでしょう。それらを自分で調べて、学び、成果が出た経験は、今後の他の課題でも役に立つことと思います。ベルトの曲げ方を3次元的に(奥行き方向に曲げる)すれば、もっとリアルに見えますので、ぜひ挑戦してみて欲しいと思います。

最後は、1年生 八尾 拓樹さんの「わたしのバッグ」です。こちらも曲面が多い難しい形状をバランス良くモデリングしてあります。ファスナーやベルト金具などの細かい部分まで、しっかりと作成してあります。ベルトを金具に通したり、バッグに固定したりする箇所のモデリングも複雑な操作が必要だったと思います。授業内で教えてもらっていない、機能や操作が必要な場面も多くあったでしょう。それらを自分で調べて、学び、成果が出た経験は、今後の他の課題でも役に立つことと思います。ベルトの曲げ方を3次元的に(奥行き方向に曲げる)すれば、もっとリアルに見えますので、ぜひ挑戦してみて欲しいと思います。

1年生 八尾さんコメント

制作時間:1日少しずつ作業して、3日か4日くらいかかりました。

コメント:カーブしたファスナーと、ベルト金具部分の形状にこだわりました。

受賞作のみ、解説をしましたが、受賞とはならなかった他の作品もとても素晴らしかったです。「お出かけに持って行くもの」がテーマということで、バッグや眼鏡、スマホ、ポータブルバッテリーなどが多かったのですが、留学生は2名とも「ナイフ」をモデリングしていました。人間本来のお出かけして生きていく力を感じましたし、大自然の中で役に立ちそうな良い形状でした。来年も継続してコンテストを開催していきますので、学生たちの3DCADスキルのさらなる向上に期待しています。

林 道大

こんにちは。

夫婦でダニーデンにてICT生のStudent Supportを担当している稲葉です。今回は、妻の私、和佳子より、ダニーデンおよび生活について簡単にご紹介いたします。

私たちは定期的に学生と面談を行い、ICT生のオタゴポリテクニク留学がより充実したものとなるようサポートしています。

夫は日本のエネルギー系企業で15年間勤務した後、University of OtagoのMBA課程に留学し、今年度修了しました。家族でダニーデンの暮らしを気に入り、修了後も現地企業に就職して生活を続けています。

ダニーデンはコンパクトで、都会の喧騒もなく、かといって田舎過ぎない“ちょうどいい”街です。若い学生からは「遊ぶ場所が少ない」という声もよく聞きますが、自然に恵まれており、少し足をのばせばビーチやトレッキングコースもあるため、リフレッシュには最適です。勉強に集中できる落ち着いた環境だと思います。

4月以降、定期的にICT生とお会いしていますが、最初は新しい環境や異文化へのとまどいを感じている様子が見られました。それでも次第に適応し、自信を持って生活を楽しむ姿へと変化しており、たくましさを感じます。

次に、実際に私たちがどんな生活を送っているのか、プライベート面について紹介したいと思います。

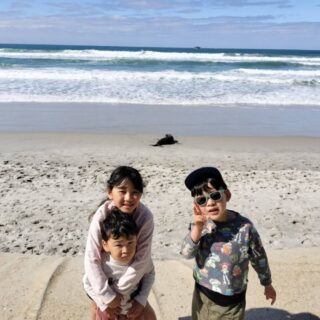

私たちは夫、妻、子ども(長女7歳、長男5歳、次男3歳)の5人家族です。

休日には家族みんなで、公園、潮干狩り、釣り、無料のミュージアムなど様々な種類のアクティビティを楽しんでいます。ダニーデンに来る前は都内に住んでいたため、自然のスケールの大きさに圧倒されることが多いです。自宅から車で5分も走れば、遠くまで広がる牧草地で、のんびり草をはむたくさんの羊や馬、牛を見ることができます。

-

At the famous lavender field少し足を伸ばして有名なラベンダー畑へ。遠くには雄大な山並みも見えます。

-

At the beach, 10 minutes from our house. There is a sealion behind them. 家から車で10分のビーチにて。シーライオン(アシカ)によく遭遇します。

また、自宅も山を登っていく途中にあり、庭からは山の景色が見渡せます。朝は鳥のさえずりが聞こえ、昼間は日差しが降り注ぎ、お天気雨の時には虹もよく現れ、自然を常に身近に感じる環境です。

ダニーデンは春を迎え、そろそろ夏に向かう季節です。夏にはビーチで海水浴をしたり、気軽にトレッキングを楽しんだり、庭でプールなどの水遊びをしたりと、楽しみたいことがたくさんあります。ダニーデンでの生活も1年半を超え、衣食住さまざまなことに慣れ、楽しむ余裕が出てきたように感じています。

A part of the harvest昨年の収穫物の一部。採れたて野菜はやっぱりおいしいです。

最近では手作りの納豆や味噌づくりにもチャレンジしています。納豆は試行錯誤を重ね、以前より安定しておいしく作れるようになりました。味噌は仕込んだのが約半年前なので、そろそろ取り出して味を確かめる頃合いです。他にも庭で野菜を育てるなど、日本にいたら挑戦しなかったであろう様々な事柄に家族で取り組み、新たな知識と経験を得ることを楽しんでいます。

ちなみにダニーデンに来た当初は英語力ゼロだった子ども達は、この1年半で日常のコミュニケーションをほぼ問題なく英語でできるようになりました(子どもって本当にすごい!)。私(アラフォー妻)はとっくに英語力は抜かされていますが、なんとかついていきたくて、レッスンに通ったりと頑張って学んでいるところです。これからも家族みんなで、前向きにダニーデン生活を楽しみたいと思います。

この記事をご覧の皆様、ダニーデンへお越しの際はぜひお声がけくださいね。

稲葉 和佳子