Engineering Design (ED)

エンジニアリングデザイン(ED)

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は2024年1月26日(金)に行われたエンジニアリングデザインIB(1年生)の最終発表について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は2024年1月26日(金)に行われたエンジニアリングデザインIB(1年生)の最終発表について紹介します。

「エンジニアリングデザインIB」は、1年生の後学期に開講される必修科目で、ユーザー視点に立った新たな価値創出の手法である「デザインシンキング」を取り入れ、課題発見・解決型の活動にチームで取り組みます。このプロジェクトでは、ターゲットユーザーへのインタビュー調査などを通して、そこに潜む問題や要望に対して解決する装置をLEGO EV3やレーザーカッター、3Dプリンタなどを使用し、製作します。

学生たちは課題発見するターゲットとして「比咩の湯」及び「体育館」から選択し、5チーム(「比咩の湯」3チーム、「体育館」2チーム)に分かれて問題解決に挑みました。

Hello, this is Yuri Makada from the Hakusanroku office. This time, I would like to write about the final Engineering Design IB 1st year presentations held on Friday, January 26th, 2024.

In Engineering Design IB, a required 1st year 2nd semester course, students work in teams to discover and solve problems by adopting design thinking, a method of creating new value from the user's point of view. For this project, students were given the task of designing a device that solves the problems and meets the demands of their target users through interviews, using LEGO EV3, a laser cutter, a 3D printer and other tools.

The students were divided into five teams to solve the problems, three teams with the target user of “Hime no Yu (Hot spring)" and two teams with the "Gymnasium".

【比咩の湯Aチーム(沖山、髙田、長濱、中村)】

比咩の湯Aチームは、温泉スタッフへのインタビューや温泉施設の観察を通じて、館内に潜むカメムシに着目しました。カメムシは山間部に多く生息し、暖かい場所を好む習性があります。カメムシは独特の臭いを放つため、対処に気を遣うこととなります。

そこで比咩の湯Aチームは、LEGO EV3を使い、カメムシを処理する際に臭いを放つことなく、自動で確実にカメムシを駆除できる装置を製作しました。この装置は超音波センサーで壁への激突を防ぎながら自動で移動します。そして、床にいるカメムシを装置に取り付けられたガムテープで拾い上げ、定期的にガムテームを巻くことで、カメムシをガムテームで閉じ込め、臭いを放つ前に駆除する仕組みです。ガムテープの梱包は、設定時間ごとに自動で梱包されます。

【Hime no Yu A Team (Rinse, Sena, Shinri, Eita)】

The Hime no Yu A team focused on stink bugs lurking in the building following interviews with hot spring staff and observation at the hot spring facilities. Stink bugs are often found in mountainous areas and warm places. The stink bugs have a distinctive odor, which is unpleasant.

Therefore, students used the LEGO EV3 to create a device that can automatically and reliably eliminate stink bugs as well as preventing the stink bugs from releasing their unpleasant odor. The device uses ultrasonic sensors to move automatically while preventing it from crashing into walls. The stink bugs on the floor are then picked up with gummed tape attached to the device, and gummed tape is regularly wrapped around them to trap them in the gummed tape and exterminate them before they release their odor. Then the gummed tape is automatically reset for the next use.

-

温泉スタッフにインタビュー

-

問題点を抽出

-

温泉スタッフにプロトタイプを見せながら機能の説明

-

温泉スタッフにプロトタイプを見せながら機能の説明

-

LEGO EV3を使ってプロトタイプを製作

-

温泉でプロトタイプを検証

-

プロトタイプを改善

-

教員たちにプロトタイプの検証結果を報告

-

最終発表

-

カメムシ撃退装置

【比咩の湯Bチーム(上見、太田、武田、村井)】

比咩の湯には、木でできた浴槽と岩でできた浴槽があり、温泉スタッフは両方ともブラシで掃除しています。特に木でできた浴槽はデリケートな素材でできているため、傷をつけないように注意しながら掃除しなければならず時間がかかります。

比咩の湯Bチームは、時間のかかる木でできた浴槽を効率よく掃除できることで、温泉スタッフが他の業務に時間を使うことができ仕事自体の効率をあげることができるのではないかと考え、夜中のうちに浴槽のぬめりを自動で掃除してくれる装置をLEGO EV3を用いて製作しました。浴槽内に人の垢が溜まるとヌメリが発生します。そのため日々、汚れや水分をとることが大切です。LEGO EV3で製作した装置は、ブラシやスポンジが取り付けられており、浴槽内を動き回り、回転スポンジとローリングスポンジの機能で汚れを除去し、超音波センサーで壁への激突も防ぎます。また、デザインはレーザーカッターと3Dプリンタで製作し、温泉にぴったりの落ち着きある柄で制作しました。

【Hime no Yu B team (Tasuki, Mitsuki, Hiroko, Yuuka)】Wooden bathtubs

Hime no Yu has two baths, one made of wood and one made of rock, and the hot spring staff clean both with a brush. The wooden baths in particular are made of delicate materials and must be cleaned carefully so as not to damage them, which takes time.

The Hime no Yu B team thought that if the wooden baths could be cleaned quickly, the staff could spend their time on other tasks and improve the efficiency of their work itself. When human grime builds up in the hot spring, it causes slime. The device, built with LEGO EV3, is fitted with brushes and sponges, which move around the bathtub, removing dirt with the rotating and rolling sponge functions, while ultrasonic sensors prevent it from crashing into the walls. The design was produced using a laser cutter and 3D printer, with a soothing pattern that is perfect for hot springs.

-

温泉スタッフにインタビュー

-

温泉の問題点を抽出

-

段ボールでプロトタイプを製作

-

教員に段ボールで製作したプロトタイプを説明

-

LEGO EV3でパーツを製作

-

比咩の湯で動作の検証

-

木又は岩でできた浴槽によって、ブラシやスポンジを使い分ける

-

ポスターなどを制作

-

最終発表

-

最終発表

【比咩の湯Cチーム(石田、江口、角、高野、中澤)】

学生たちが「比咩の湯」温泉を利用する際、温泉スタッフに学生証を提示し入館することになっています。これは、一般の利用客に混じって温泉を利用するにあたり、学生であることをスタッフだけではなく周囲にも示していると同時に、学生の利用把握をするものです。学生たちは温泉スタッフの労力を軽減させるために、効率的かつ簡単に入館学生の把握ができないかと考えました。

学生たちは顔認証や指紋を利用するなど、様々なアイデアを考えましたが、最終的には学生証に貼り付けることができる学生個別の認識用QRコードを作成し、QRコード読み取り装置に通し、温泉の入退場を管理するシステムを構築しました。QRコードを使うことでスムーズに入館でき、システム画面には温泉に入館している学生の名前リストが表示され、誰が温泉を利用しているか一目瞭然となるシステムです。

【Hime no Yu C Team (Yura, Taichi, Hayato, Kentaro, Ruuna)】

Students are required to present their student ID cards to the hot spring staff when using the hot spring baths at Hime no Yu. This indicates that students are using the hot springs amongst the general public. At the same time, this allows the staff to understand the students' usage of the hot springs. The students wanted an efficient and easy way to identify students entering the hot spring in order to reduce the workload of hot spring staff.

The students came up with a number of ideas, including using facial recognition and fingerprints. In the end, they created a QR code for individual student recognition that could be attached to student ID cards and passed through a QR code-reading device to create a system to control the entrance and exit of the hot spring. The QR codes allow quick entry to the hot spring, and the system screen displays a list of names of students who have entered the hot spring, making it easy to see who is using the hot spring.

-

インタビューに向け、質問内容を考える

-

温泉スタッフにインタビュー

-

温泉の問題点を抽出

-

プロトタイプを製作中

-

温泉スタッフに制作するモノや設置場所を説明

-

プロトタイプ制作中

-

QRコード読み取りするためのプログラミングを習得中

-

QRコード読み取り機能を制作中

-

最終発表に向け、動画を制作

-

最終発表

【体育館Aチーム(青山、鴨下、須賀田、安田)】

保健体育科目担当のフィリップ・ケザウ先生に体育館の利用状況や管理状況についてインタビューしたところ、体育館の用具室にあるネットやボールなど、道具置き場にまとまりがなく、綺麗に片付いていないという問題を発見しました。

学生たちは、特に道具が多いバドミントンに着目し、LEGO EV3やアルミフレーム、木材などを用いて、バドミントンネットを自動で巻きとる装置と、ネットと道具一式をまとめて運べるカートを製作しました。これにより片付けや準備も、一人で手軽に行うことができるようになりました。

【Gymnasium A team (Kieto, Rintaro, Nagi, Kaya)】

The Gymnasium A team interviewed Health and Physical Education teacher Philip Cadzow sensei about the use and management of the gymnasium and students discovered that the equipment storage area, including nets and balls in the gym equipment room, was messy.

The students focused on badminton, which has a particularly large amount of equipment. They used LEGO EV3, aluminum frames and wood to create a device that automatically winds up the badminton net and a cart that can carry the net and all the equipment together. This made it possible for one person to clean up and prepare the equipment easily.

-

インタビューに向け、質問内容を考える

-

インタビュー後、体育館に潜む問題点を抽出

-

プロトタイプを製作

-

プロトタイプのフィードバックをフィリップ先生に検証

-

製作するモノを教員たちにフィードバック

-

LEGO EV3を使ってプロトタイプを製作

-

アルミフレームを使ってプロトタイプを製作

-

フィリップ先生にプロトタイプを検証してもらう

-

最終発表に向け、動画やポスター制作

-

最終発表

【体育館Bチーム(中山、贄田、湊谷、山本)】

保健体育科目担当のフィリップ先生へのインタビューを通し、体育館のモップを洗濯機まで運び、洗濯完了後にモップを乾燥させ、体育館まで再度運ぶことに時間や手間がかかっていることが問題であることを発見しました。

そこで体育館Bチームは、コンパクトで使いやすく、一度に複数のモップを手軽に運ぶことができ、そのまま乾燥できる装置を製作しました。この装置は、遠隔操作できるようにプログラムを組み、リモコン操縦によって体育館から洗濯機までモップを運び、モップを洗った後は直接装置の上で乾かすことができる機構で製作しました。

【Gymnasium B team (Sho, Yoh, Akihiro, Kanamu)】

Through an interview with Philip sensei, the Gymnasium B team found the cleaning of gym mops was a problem. The amount of time and effort required to carry the gym mops to the washing machine, dry the mops after washing was completed and then carry them back to the gymnasium was too much.

This team therefore produced a compact, easy-to-use device that can easily carry several mops at once and dry them as they are. The device was programmed to be operated remotely. It allows the mops to be transported from the gymnasium to the washing machine by remote control, and then dried directly on the device after the mops have been washed.

-

フィリップ先生にインタビュー

-

インタビュー後、体育館に潜む問題点を抽出

-

プロトタイプをフィリップ先生に検証

-

プロトタイプを製作

-

プログラミング中

-

プロトタイプ製作

-

フィリップ先生がプロトタイプを検証

-

プロトタイプ製作

-

最終発表

-

装置を操縦する教員たち

前学期に開講された「エンジニアリングデザインⅠA」では、身の回りの問題を自分自身で発見し解決策を考え、自分の手でアイデアをカタチにしました。(詳細はこちら)後学期では、ターゲットユーザーに対して、チームでの問題解決に挑んだため、チーム内での話し合いやスケジュール管理、役割分担など様々な課題に直面したようです。

学生たちはターゲットユーザーへのインタビューや観察、アイデアの検証や評価を実施しながら、ターゲットユーザーの問題解決のためにデザインや製作をすすめていきました。限られた時間の中で、アイデアをより良いものとし、プロトタイプの改善を図るためには、まだまだ検証が必要な部分がありましたが、その必要性や重要性を実感することができたのはないでしょうか。

In Engineering DesignⅠA, offered in the 1st semester, the students discovered problems around their life, came up with solutions and gave shape to their ideas with their own hands (see here for details) In the 2nd semester, the students took on the challenge of solving problems for target users in teams. They faced various issues such as discussions, schedule management and division of roles within the team.

The students conducted interviews and observations with target users, verified and evaluated their ideas, and proceeded to design and produce a solution to the target user's problem. In the limited time available, there were still some things that needed to be verified in order to improve the ideas and prototypes, but I think the students were able to realise the necessity and importance of this process.

間加田 侑里

Yuri Makada

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は2024年1月26日(金)に行われたエンジニアリングデザインIB(1年生)の最終発表について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は2024年1月26日(金)に行われたエンジニアリングデザインIB(1年生)の最終発表について紹介します。

「エンジニアリングデザインIB」は、1年生の後学期に開講される必修科目で、ユーザー視点に立った新たな価値創出の手法である「デザインシンキング」を取り入れ、課題発見・解決型の活動にチームで取り組みます。このプロジェクトでは、ターゲットユーザーへのインタビュー調査などを通して、そこに潜む問題や要望に対して解決する装置をLEGO EV3やレーザーカッター、3Dプリンタなどを使用し、製作します。

学生たちは課題発見するターゲットとして「比咩の湯」及び「体育館」から選択し、5チーム(「比咩の湯」3チーム、「体育館」2チーム)に分かれて問題解決に挑みました。

Hello, this is Yuri Makada from the Hakusanroku office. This time, I would like to write about the final Engineering Design IB 1st year presentations held on Friday, January 26th, 2024.

In Engineering Design IB, a required 1st year 2nd semester course, students work in teams to discover and solve problems by adopting design thinking, a method of creating new value from the user's point of view. For this project, students were given the task of designing a device that solves the problems and meets the demands of their target users through interviews, using LEGO EV3, a laser cutter, a 3D printer and other tools.

The students were divided into five teams to solve the problems, three teams with the target user of “Hime no Yu (Hot spring)" and two teams with the "Gymnasium".

【比咩の湯Aチーム(沖山、髙田、長濱、中村)】

比咩の湯Aチームは、温泉スタッフへのインタビューや温泉施設の観察を通じて、館内に潜むカメムシに着目しました。カメムシは山間部に多く生息し、暖かい場所を好む習性があります。カメムシは独特の臭いを放つため、対処に気を遣うこととなります。

そこで比咩の湯Aチームは、LEGO EV3を使い、カメムシを処理する際に臭いを放つことなく、自動で確実にカメムシを駆除できる装置を製作しました。この装置は超音波センサーで壁への激突を防ぎながら自動で移動します。そして、床にいるカメムシを装置に取り付けられたガムテープで拾い上げ、定期的にガムテームを巻くことで、カメムシをガムテームで閉じ込め、臭いを放つ前に駆除する仕組みです。ガムテープの梱包は、設定時間ごとに自動で梱包されます。

【Hime no Yu A Team (Rinse, Sena, Shinri, Eita)】

The Hime no Yu A team focused on stink bugs lurking in the building following interviews with hot spring staff and observation at the hot spring facilities. Stink bugs are often found in mountainous areas and warm places. The stink bugs have a distinctive odor, which is unpleasant.

Therefore, students used the LEGO EV3 to create a device that can automatically and reliably eliminate stink bugs as well as preventing the stink bugs from releasing their unpleasant odor. The device uses ultrasonic sensors to move automatically while preventing it from crashing into walls. The stink bugs on the floor are then picked up with gummed tape attached to the device, and gummed tape is regularly wrapped around them to trap them in the gummed tape and exterminate them before they release their odor. Then the gummed tape is automatically reset for the next use.

-

温泉スタッフにインタビュー

-

問題点を抽出

-

温泉スタッフにプロトタイプを見せながら機能の説明

-

温泉スタッフにプロトタイプを見せながら機能の説明

-

LEGO EV3を使ってプロトタイプを製作

-

温泉でプロトタイプを検証

-

プロトタイプを改善

-

教員たちにプロトタイプの検証結果を報告

-

最終発表

-

カメムシ撃退装置

【比咩の湯Bチーム(上見、太田、武田、村井)】

比咩の湯には、木でできた浴槽と岩でできた浴槽があり、温泉スタッフは両方ともブラシで掃除しています。特に木でできた浴槽はデリケートな素材でできているため、傷をつけないように注意しながら掃除しなければならず時間がかかります。

比咩の湯Bチームは、時間のかかる木でできた浴槽を効率よく掃除できることで、温泉スタッフが他の業務に時間を使うことができ仕事自体の効率をあげることができるのではないかと考え、夜中のうちに浴槽のぬめりを自動で掃除してくれる装置をLEGO EV3を用いて製作しました。浴槽内に人の垢が溜まるとヌメリが発生します。そのため日々、汚れや水分をとることが大切です。LEGO EV3で製作した装置は、ブラシやスポンジが取り付けられており、浴槽内を動き回り、回転スポンジとローリングスポンジの機能で汚れを除去し、超音波センサーで壁への激突も防ぎます。また、デザインはレーザーカッターと3Dプリンタで製作し、温泉にぴったりの落ち着きある柄で制作しました。

【Hime no Yu B team (Tasuki, Mitsuki, Hiroko, Yuuka)】Wooden bathtubs

Hime no Yu has two baths, one made of wood and one made of rock, and the hot spring staff clean both with a brush. The wooden baths in particular are made of delicate materials and must be cleaned carefully so as not to damage them, which takes time.

The Hime no Yu B team thought that if the wooden baths could be cleaned quickly, the staff could spend their time on other tasks and improve the efficiency of their work itself. When human grime builds up in the hot spring, it causes slime. The device, built with LEGO EV3, is fitted with brushes and sponges, which move around the bathtub, removing dirt with the rotating and rolling sponge functions, while ultrasonic sensors prevent it from crashing into the walls. The design was produced using a laser cutter and 3D printer, with a soothing pattern that is perfect for hot springs.

-

温泉スタッフにインタビュー

-

温泉の問題点を抽出

-

段ボールでプロトタイプを製作

-

教員に段ボールで製作したプロトタイプを説明

-

LEGO EV3でパーツを製作

-

比咩の湯で動作の検証

-

木又は岩でできた浴槽によって、ブラシやスポンジを使い分ける

-

ポスターなどを制作

-

最終発表

-

最終発表

【比咩の湯Cチーム(石田、江口、角、高野、中澤)】

学生たちが「比咩の湯」温泉を利用する際、温泉スタッフに学生証を提示し入館することになっています。これは、一般の利用客に混じって温泉を利用するにあたり、学生であることをスタッフだけではなく周囲にも示していると同時に、学生の利用把握をするものです。学生たちは温泉スタッフの労力を軽減させるために、効率的かつ簡単に入館学生の把握ができないかと考えました。

学生たちは顔認証や指紋を利用するなど、様々なアイデアを考えましたが、最終的には学生証に貼り付けることができる学生個別の認識用QRコードを作成し、QRコード読み取り装置に通し、温泉の入退場を管理するシステムを構築しました。QRコードを使うことでスムーズに入館でき、システム画面には温泉に入館している学生の名前リストが表示され、誰が温泉を利用しているか一目瞭然となるシステムです。

【Hime no Yu C Team (Yura, Taichi, Hayato, Kentaro, Ruuna)】

Students are required to present their student ID cards to the hot spring staff when using the hot spring baths at Hime no Yu. This indicates that students are using the hot springs amongst the general public. At the same time, this allows the staff to understand the students' usage of the hot springs. The students wanted an efficient and easy way to identify students entering the hot spring in order to reduce the workload of hot spring staff.

The students came up with a number of ideas, including using facial recognition and fingerprints. In the end, they created a QR code for individual student recognition that could be attached to student ID cards and passed through a QR code-reading device to create a system to control the entrance and exit of the hot spring. The QR codes allow quick entry to the hot spring, and the system screen displays a list of names of students who have entered the hot spring, making it easy to see who is using the hot spring.

-

インタビューに向け、質問内容を考える

-

温泉スタッフにインタビュー

-

温泉の問題点を抽出

-

プロトタイプを製作中

-

温泉スタッフに制作するモノや設置場所を説明

-

プロトタイプ制作中

-

QRコード読み取りするためのプログラミングを習得中

-

QRコード読み取り機能を制作中

-

最終発表に向け、動画を制作

-

最終発表

【体育館Aチーム(青山、鴨下、須賀田、安田)】

保健体育科目担当のフィリップ・ケザウ先生に体育館の利用状況や管理状況についてインタビューしたところ、体育館の用具室にあるネットやボールなど、道具置き場にまとまりがなく、綺麗に片付いていないという問題を発見しました。

学生たちは、特に道具が多いバドミントンに着目し、LEGO EV3やアルミフレーム、木材などを用いて、バドミントンネットを自動で巻きとる装置と、ネットと道具一式をまとめて運べるカートを製作しました。これにより片付けや準備も、一人で手軽に行うことができるようになりました。

【Gymnasium A team (Kieto, Rintaro, Nagi, Kaya)】

The Gymnasium A team interviewed Health and Physical Education teacher Philip Cadzow sensei about the use and management of the gymnasium and students discovered that the equipment storage area, including nets and balls in the gym equipment room, was messy.

The students focused on badminton, which has a particularly large amount of equipment. They used LEGO EV3, aluminum frames and wood to create a device that automatically winds up the badminton net and a cart that can carry the net and all the equipment together. This made it possible for one person to clean up and prepare the equipment easily.

-

インタビューに向け、質問内容を考える

-

インタビュー後、体育館に潜む問題点を抽出

-

プロトタイプを製作

-

プロトタイプのフィードバックをフィリップ先生に検証

-

製作するモノを教員たちにフィードバック

-

LEGO EV3を使ってプロトタイプを製作

-

アルミフレームを使ってプロトタイプを製作

-

フィリップ先生にプロトタイプを検証してもらう

-

最終発表に向け、動画やポスター制作

-

最終発表

【体育館Bチーム(中山、贄田、湊谷、山本)】

保健体育科目担当のフィリップ先生へのインタビューを通し、体育館のモップを洗濯機まで運び、洗濯完了後にモップを乾燥させ、体育館まで再度運ぶことに時間や手間がかかっていることが問題であることを発見しました。

そこで体育館Bチームは、コンパクトで使いやすく、一度に複数のモップを手軽に運ぶことができ、そのまま乾燥できる装置を製作しました。この装置は、遠隔操作できるようにプログラムを組み、リモコン操縦によって体育館から洗濯機までモップを運び、モップを洗った後は直接装置の上で乾かすことができる機構で製作しました。

【Gymnasium B team (Sho, Yoh, Akihiro, Kanamu)】

Through an interview with Philip sensei, the Gymnasium B team found the cleaning of gym mops was a problem. The amount of time and effort required to carry the gym mops to the washing machine, dry the mops after washing was completed and then carry them back to the gymnasium was too much.

This team therefore produced a compact, easy-to-use device that can easily carry several mops at once and dry them as they are. The device was programmed to be operated remotely. It allows the mops to be transported from the gymnasium to the washing machine by remote control, and then dried directly on the device after the mops have been washed.

-

フィリップ先生にインタビュー

-

インタビュー後、体育館に潜む問題点を抽出

-

プロトタイプをフィリップ先生に検証

-

プロトタイプを製作

-

プログラミング中

-

プロトタイプ製作

-

フィリップ先生がプロトタイプを検証

-

プロトタイプ製作

-

最終発表

-

装置を操縦する教員たち

前学期に開講された「エンジニアリングデザインⅠA」では、身の回りの問題を自分自身で発見し解決策を考え、自分の手でアイデアをカタチにしました。(詳細はこちら)後学期では、ターゲットユーザーに対して、チームでの問題解決に挑んだため、チーム内での話し合いやスケジュール管理、役割分担など様々な課題に直面したようです。

学生たちはターゲットユーザーへのインタビューや観察、アイデアの検証や評価を実施しながら、ターゲットユーザーの問題解決のためにデザインや製作をすすめていきました。限られた時間の中で、アイデアをより良いものとし、プロトタイプの改善を図るためには、まだまだ検証が必要な部分がありましたが、その必要性や重要性を実感することができたのはないでしょうか。

In Engineering DesignⅠA, offered in the 1st semester, the students discovered problems around their life, came up with solutions and gave shape to their ideas with their own hands (see here for details) In the 2nd semester, the students took on the challenge of solving problems for target users in teams. They faced various issues such as discussions, schedule management and division of roles within the team.

The students conducted interviews and observations with target users, verified and evaluated their ideas, and proceeded to design and produce a solution to the target user's problem. In the limited time available, there were still some things that needed to be verified in order to improve the ideas and prototypes, but I think the students were able to realise the necessity and importance of this process.

間加田 侑里

Yuri Makada

こんにちは!白山麓事務室の間加田 侑里です。今回は後学期のラーニングセッションの新しい取り組みについて紹介します。

こんにちは!白山麓事務室の間加田 侑里です。今回は後学期のラーニングセッションの新しい取り組みについて紹介します。

Hello, this is Yuri Makada from the Hakusanroku office. This time, I will write about the second semester Learning Sessions.

ラーニングセッションとは、毎週月曜日~金曜日の19時30分~21時30分の間、授業の予習・復習などを行う時間です。ラーニングメンターのアピラク・サンゲンチャイ先生と夏に着任したクリシア・アティロ先生、ドミソン・アブワン先生、シャーデー・モーア先生の4名が学生たちの課題をサポートします。また、教員によるサポートだけではなく学生同士が助け合い、お互いに学び合ったりもしています。

ラーニングセッションとは、毎週月曜日~金曜日の19時30分~21時30分の間、授業の予習・復習などを行う時間です。ラーニングメンターのアピラク・サンゲンチャイ先生と夏に着任したクリシア・アティロ先生、ドミソン・アブワン先生、シャーデー・モーア先生の4名が学生たちの課題をサポートします。また、教員によるサポートだけではなく学生同士が助け合い、お互いに学び合ったりもしています。

Learning Sessions are held every Monday through Friday from 7:30pm to 9:30pm for class preparation and review. The Learning Mentors are Apirak Sang-ngenchai sensei, Krishia Atillo sensei, Domyson Abuan sensei, and Sade Moore sensei. Krishia sensei, Domyson sensei, and Sade sensei joined ICT this summer. The Learning Mentors help students with their assignments. In addition to support from the Learning Mentors, students also help and learn from each other.

ラーニングセッションでは、今年度の後学期から新しい取り組みが開始しました。前学期は学年ごとに集まり、授業の進歩状況などを確認していましたが、後学期からは、週に1回、1、2年生混合の4つのグループ(1グループ約10人)に分かれて、お互いの進歩状況をサポートし合います。ラーニングメンターたちはそれぞれのグループに所属します。グループ名は「グリフィンドール」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」「スリザリン」といった、ハリーポッターにちなんだ名前だそうです。

A new initiative began in the second semester. Before this semester, at the start of Learning Session students usually only met with others in their same year to review their progress. But this semester, once a week, students are divided into 4 mixed groups of 1st and 2nd year students (about 10 students per group) to support each other's progress. One Learning Mentor is assigned to each group. The groups are named after the houses in Harry Potter: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw and Slytherin. Groups were randomly chosen.

この取り組みには、グループポイント制度があり、各グループは1,000ポイントからスタートします。出席と課題の提出でポイントが加算し、課題の提出が間に合わなかったり、グループのメンバーが課題を完成させなかったりすると、ポイントが減点します。グループでお互いをサポートし合うのが必須です。学期末には、最高得点を獲得したグループに、ラーニングメンターから賞品が贈られます。

Each group started with 1000 points. The students can gain or lose group points. Group points are added for things such as attendance and submitting assignments. However, points are deducted if an assignment is not submitted on time or if a group member does not complete an assignment. It is imperative that groups members support each other. At the end of the semester, the group with the highest score will receive a prize.

また、もう1つの新しい取り組みとして、毎週金曜日のラーニングセッション(オプショナルの日)には、ラーニングメンターたちが様々なワークショップを企画します。2023年11月10日(金)のラーニングセッションでは、ドミソン先生主催の「ICT Game Show」が開催されました。これは学生たちが楽しく授業の予習をし、学生同士のコミュニケーション能力の向上を目的としています。ワークショップへの参加を希望した学生たちは大階段に集合し、チームに分かれて、ゲーム形式で数学・理科・工学の問題に答え、ゲームショーを通して授業を振り返りました。問題は「簡単」「普通」「難しい」に分けられ、ゲーム終了後には、出題された回答を学ぶ機会も設けられました。

Another new initiative has also been launched during the optional Friday Learning Sessions wherein Learning Mentors offer a variety of workshops. On Friday, November 10th, 2023, there was an "ICT Game Show" hosted by Domyson sensei. The purpose of this is for students to have fun preparing for classes and learn from each other while improving communication among students. Students who wished to participate in the workshop gathered on the big stairs and were divided into teams to answer math, science, and engineering questions in a game show format and reflect on their lessons through the contest. The questions were divided into "easy," "normal," and "difficult" categories, and after the game was over, students had the opportunity to review the questions posed and learn the answers.

ラーニングセッションは、学習内容の定着と次回授業に積極的に参加するうえでの重要な学習の機会です。本校は英語で行われる授業も多いことから英語のサポートも各自の習熟度に合わせて行います。明るく元気なラーニングメンターたちは、今後もラーニングセッション等で様々なイベントを企画しています。学生たちはラーニングセッションを通して、色々なことを楽しく学んでいけたらいいですね。

Learning Sessions are an important extracurricular learning experience to ensure that students remember what they learned in their previous classes so that they can be active participants in their next classes. Supplementary English instruction supports students according to their level of proficiency. The cheerful and energetic Learning Mentors are preparing various fun workshops and activities for the Learning Sessions and other events. I hope students will enjoy studying various subjects through the Learning Sessions!

【白山麓ジャーナル】ラーニングメンター執筆

【Hakusanroku Journal】Written by Learning Mentors

アピラク・サンゲンチャイ先生 Apirak Sang-ngenchai Sensei

Thai Festival in Tokyo

クリシア・アティロ先生 Krishia Atillo sensei

Life at ICT Hakusanroku Campus

ドミソン・アブワン先生 Domyson Abuan sensei

Full Circle, and Onwards

シャーデー・モーア先生 Sadé Moore sensei

Started From Tsubata, Now I’m Here.

間加田 侑里

Yuri Makada

こんにちは!白山麓事務室の間加田 侑里です。今回は後学期のラーニングセッションの新しい取り組みについて紹介します。

こんにちは!白山麓事務室の間加田 侑里です。今回は後学期のラーニングセッションの新しい取り組みについて紹介します。

Hello, this is Yuri Makada from the Hakusanroku office. This time, I will write about the second semester Learning Sessions.

ラーニングセッションとは、毎週月曜日~金曜日の19時30分~21時30分の間、授業の予習・復習などを行う時間です。ラーニングメンターのアピラク・サンゲンチャイ先生と夏に着任したクリシア・アティロ先生、ドミソン・アブワン先生、シャーデー・モーア先生の4名が学生たちの課題をサポートします。また、教員によるサポートだけではなく学生同士が助け合い、お互いに学び合ったりもしています。

ラーニングセッションとは、毎週月曜日~金曜日の19時30分~21時30分の間、授業の予習・復習などを行う時間です。ラーニングメンターのアピラク・サンゲンチャイ先生と夏に着任したクリシア・アティロ先生、ドミソン・アブワン先生、シャーデー・モーア先生の4名が学生たちの課題をサポートします。また、教員によるサポートだけではなく学生同士が助け合い、お互いに学び合ったりもしています。

Learning Sessions are held every Monday through Friday from 7:30pm to 9:30pm for class preparation and review. The Learning Mentors are Apirak Sang-ngenchai sensei, Krishia Atillo sensei, Domyson Abuan sensei, and Sade Moore sensei. Krishia sensei, Domyson sensei, and Sade sensei joined ICT this summer. The Learning Mentors help students with their assignments. In addition to support from the Learning Mentors, students also help and learn from each other.

ラーニングセッションでは、今年度の後学期から新しい取り組みが開始しました。前学期は学年ごとに集まり、授業の進歩状況などを確認していましたが、後学期からは、週に1回、1、2年生混合の4つのグループ(1グループ約10人)に分かれて、お互いの進歩状況をサポートし合います。ラーニングメンターたちはそれぞれのグループに所属します。グループ名は「グリフィンドール」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」「スリザリン」といった、ハリーポッターにちなんだ名前だそうです。

A new initiative began in the second semester. Before this semester, at the start of Learning Session students usually only met with others in their same year to review their progress. But this semester, once a week, students are divided into 4 mixed groups of 1st and 2nd year students (about 10 students per group) to support each other's progress. One Learning Mentor is assigned to each group. The groups are named after the houses in Harry Potter: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw and Slytherin. Groups were randomly chosen.

この取り組みには、グループポイント制度があり、各グループは1,000ポイントからスタートします。出席と課題の提出でポイントが加算し、課題の提出が間に合わなかったり、グループのメンバーが課題を完成させなかったりすると、ポイントが減点します。グループでお互いをサポートし合うのが必須です。学期末には、最高得点を獲得したグループに、ラーニングメンターから賞品が贈られます。

Each group started with 1000 points. The students can gain or lose group points. Group points are added for things such as attendance and submitting assignments. However, points are deducted if an assignment is not submitted on time or if a group member does not complete an assignment. It is imperative that groups members support each other. At the end of the semester, the group with the highest score will receive a prize.

また、もう1つの新しい取り組みとして、毎週金曜日のラーニングセッション(オプショナルの日)には、ラーニングメンターたちが様々なワークショップを企画します。2023年11月10日(金)のラーニングセッションでは、ドミソン先生主催の「ICT Game Show」が開催されました。これは学生たちが楽しく授業の予習をし、学生同士のコミュニケーション能力の向上を目的としています。ワークショップへの参加を希望した学生たちは大階段に集合し、チームに分かれて、ゲーム形式で数学・理科・工学の問題に答え、ゲームショーを通して授業を振り返りました。問題は「簡単」「普通」「難しい」に分けられ、ゲーム終了後には、出題された回答を学ぶ機会も設けられました。

Another new initiative has also been launched during the optional Friday Learning Sessions wherein Learning Mentors offer a variety of workshops. On Friday, November 10th, 2023, there was an "ICT Game Show" hosted by Domyson sensei. The purpose of this is for students to have fun preparing for classes and learn from each other while improving communication among students. Students who wished to participate in the workshop gathered on the big stairs and were divided into teams to answer math, science, and engineering questions in a game show format and reflect on their lessons through the contest. The questions were divided into "easy," "normal," and "difficult" categories, and after the game was over, students had the opportunity to review the questions posed and learn the answers.

ラーニングセッションは、学習内容の定着と次回授業に積極的に参加するうえでの重要な学習の機会です。本校は英語で行われる授業も多いことから英語のサポートも各自の習熟度に合わせて行います。明るく元気なラーニングメンターたちは、今後もラーニングセッション等で様々なイベントを企画しています。学生たちはラーニングセッションを通して、色々なことを楽しく学んでいけたらいいですね。

Learning Sessions are an important extracurricular learning experience to ensure that students remember what they learned in their previous classes so that they can be active participants in their next classes. Supplementary English instruction supports students according to their level of proficiency. The cheerful and energetic Learning Mentors are preparing various fun workshops and activities for the Learning Sessions and other events. I hope students will enjoy studying various subjects through the Learning Sessions!

【白山麓ジャーナル】ラーニングメンター執筆

【Hakusanroku Journal】Written by Learning Mentors

アピラク・サンゲンチャイ先生 Apirak Sang-ngenchai Sensei

Thai Festival in Tokyo

クリシア・アティロ先生 Krishia Atillo sensei

Life at ICT Hakusanroku Campus

ドミソン・アブワン先生 Domyson Abuan sensei

Full Circle, and Onwards

シャーデー・モーア先生 Sadé Moore sensei

Started From Tsubata, Now I’m Here.

間加田 侑里

Yuri Makada

こんにちは。2年生の夏木 亮凪です。今回は2023年11月3日(金)と4日(土)に行われた「高専紅はるかの石焼き芋販売」についてご紹介します。エンジニアリングデザインという授業の一環で、アグリビジネス班は地域活性化活動として毎年、芋販売を行っています。そして、今年は新たなキャラクターを考案・作成し、それに伴ったガチャガチャやTシャツ販売など、より幅広い年代層の方に楽しんでいただける企画となりました。(詳細はこちらをご覧ください。)

こんにちは。2年生の夏木 亮凪です。今回は2023年11月3日(金)と4日(土)に行われた「高専紅はるかの石焼き芋販売」についてご紹介します。エンジニアリングデザインという授業の一環で、アグリビジネス班は地域活性化活動として毎年、芋販売を行っています。そして、今年は新たなキャラクターを考案・作成し、それに伴ったガチャガチャやTシャツ販売など、より幅広い年代層の方に楽しんでいただける企画となりました。(詳細はこちらをご覧ください。)

Hello, I’m Ryona Natsuki, a second-year student. This time, I would like to talk about the Ishiyaki Imo (stone-baked sweet potato) sale which was held on the 3rd and 4th of November, 2023. As part of our engineering design class, Agribusiness Team holds an annual potato sale as a community revitalization activity. This year, we created and added a new character to the event, and we also sold t-shirts and gacha balls to make it more enjoyable for a wider range of people. (For more information)

僕が屋台販売中に主に行った事は二種類ありますが、今回、特に印象に残っている「声掛け作業」について話していきたいと思います。僕たちの屋台は「道の駅 瀬女」の隣にあり、道の駅でお買物される方やドッグランの方に向かわれていた方をターゲットとして焼芋販売をしていました。年代層の幅は広く、小さなお子さんを連れているご家族や白山市に昔から住まれているご高齢の方たちがいて、中には去年の焼芋販売にも来てくださった方などもいました。小さな子供達にはガチャガチャなどが目に留まるようで、「かわいらしいオリジナルキャラクターグッズもお買い上げいただけます!」と声掛けをすると親御さんと笑顔でご購入して下さったり、ご高齢の方には甘くてトロトロな紅はるかを大きな声で宣伝することで、「頑張ってね!」とほっこりした表情でご購入いただけたりしました。ただ、一度声掛けで誤ってしまった点がありました。「熱くてほくほくな焼芋はいかがですかー」と、これが並んでくださっていたお客さまのご希望ではなかったみたいで、「熱くてトロトロな紅はるかを期待していたのに、ホクホクなのね」と帰ってしまいました。それ以降このようなミスはしないように心掛けたのですが、お客様が帰ってしまったのはショックでした(笑)。芋の販売利益にも影響するのでしっかりと考えてから発言するようにしようと思いました。

いろいろなことが起こりましたが、ものを実際に売るというとても貴重な体験をすることができて非常に良かったと思います。

There were two main things I did during the stall sales, but this time I would like to talk about one that left a particularly strong impression on me: talking to people. Our stall was located next to a Sena Roadside Station, and we were selling potatoes to people who were shopping at the Sena Roadside Station or heading for a dog run. There was a wide range of age groups, including families with small children and elderly Hakusan City residents, some of whom had visited us last year. The children seemed to be attracted by the gacha balls and other items, and when we told them, "You can buy cute original character goods too!” the parents smilingly bought the products. We also loudly encouraged elderly people to buy the sweet and tender Beniharuka sweet potatoes, which brought a smile to their faces, and some of them said “good luck!” as they made a purchase. However, there was one point where I made a mistake in what I said. I said, “Would you like a hot and fluffy sweet potato?” This was not what the customer in line wanted, and he left saying, “I was expecting a hot and melty Beniharuka, but it's so soft and fluffy.” After that, I tried not to make such a mistake, but I was shocked when the customer left (ha ha). I thought I would think carefully before making a comment because it would affect the profit from the sale of potatoes.

Many things happened, but I am very glad that I was able to have this valuable experience of actually selling something.

-

アグリビジネス班で焼芋販売!

-

オリジナル顔ハメ看板も製作

-

たくさんの方が焼芋を購入してくれました。

-

たくさんの方が焼芋を購入してくれました。

-

副校長先生も焼芋を購入してくれました。

-

校長先生は生芋を購入してくれました。

夏木 亮凪

Ryona Natsuki

こんにちは。2年生の夏木 亮凪です。今回は2023年11月3日(金)と4日(土)に行われた「高専紅はるかの石焼き芋販売」についてご紹介します。エンジニアリングデザインという授業の一環で、アグリビジネス班は地域活性化活動として毎年、芋販売を行っています。そして、今年は新たなキャラクターを考案・作成し、それに伴ったガチャガチャやTシャツ販売など、より幅広い年代層の方に楽しんでいただける企画となりました。(詳細はこちらをご覧ください。)

こんにちは。2年生の夏木 亮凪です。今回は2023年11月3日(金)と4日(土)に行われた「高専紅はるかの石焼き芋販売」についてご紹介します。エンジニアリングデザインという授業の一環で、アグリビジネス班は地域活性化活動として毎年、芋販売を行っています。そして、今年は新たなキャラクターを考案・作成し、それに伴ったガチャガチャやTシャツ販売など、より幅広い年代層の方に楽しんでいただける企画となりました。(詳細はこちらをご覧ください。)

Hello, I’m Ryona Natsuki, a second-year student. This time, I would like to talk about the Ishiyaki Imo (stone-baked sweet potato) sale which was held on the 3rd and 4th of November, 2023. As part of our engineering design class, Agribusiness Team holds an annual potato sale as a community revitalization activity. This year, we created and added a new character to the event, and we also sold t-shirts and gacha balls to make it more enjoyable for a wider range of people. (For more information)

僕が屋台販売中に主に行った事は二種類ありますが、今回、特に印象に残っている「声掛け作業」について話していきたいと思います。僕たちの屋台は「道の駅 瀬女」の隣にあり、道の駅でお買物される方やドッグランの方に向かわれていた方をターゲットとして焼芋販売をしていました。年代層の幅は広く、小さなお子さんを連れているご家族や白山市に昔から住まれているご高齢の方たちがいて、中には去年の焼芋販売にも来てくださった方などもいました。小さな子供達にはガチャガチャなどが目に留まるようで、「かわいらしいオリジナルキャラクターグッズもお買い上げいただけます!」と声掛けをすると親御さんと笑顔でご購入して下さったり、ご高齢の方には甘くてトロトロな紅はるかを大きな声で宣伝することで、「頑張ってね!」とほっこりした表情でご購入いただけたりしました。ただ、一度声掛けで誤ってしまった点がありました。「熱くてほくほくな焼芋はいかがですかー」と、これが並んでくださっていたお客さまのご希望ではなかったみたいで、「熱くてトロトロな紅はるかを期待していたのに、ホクホクなのね」と帰ってしまいました。それ以降このようなミスはしないように心掛けたのですが、お客様が帰ってしまったのはショックでした(笑)。芋の販売利益にも影響するのでしっかりと考えてから発言するようにしようと思いました。

いろいろなことが起こりましたが、ものを実際に売るというとても貴重な体験をすることができて非常に良かったと思います。

There were two main things I did during the stall sales, but this time I would like to talk about one that left a particularly strong impression on me: talking to people. Our stall was located next to a Sena Roadside Station, and we were selling potatoes to people who were shopping at the Sena Roadside Station or heading for a dog run. There was a wide range of age groups, including families with small children and elderly Hakusan City residents, some of whom had visited us last year. The children seemed to be attracted by the gacha balls and other items, and when we told them, "You can buy cute original character goods too!” the parents smilingly bought the products. We also loudly encouraged elderly people to buy the sweet and tender Beniharuka sweet potatoes, which brought a smile to their faces, and some of them said “good luck!” as they made a purchase. However, there was one point where I made a mistake in what I said. I said, “Would you like a hot and fluffy sweet potato?” This was not what the customer in line wanted, and he left saying, “I was expecting a hot and melty Beniharuka, but it's so soft and fluffy.” After that, I tried not to make such a mistake, but I was shocked when the customer left (ha ha). I thought I would think carefully before making a comment because it would affect the profit from the sale of potatoes.

Many things happened, but I am very glad that I was able to have this valuable experience of actually selling something.

-

アグリビジネス班で焼芋販売!

-

オリジナル顔ハメ看板も製作

-

たくさんの方が焼芋を購入してくれました。

-

たくさんの方が焼芋を購入してくれました。

-

副校長先生も焼芋を購入してくれました。

-

校長先生は生芋を購入してくれました。

夏木 亮凪

Ryona Natsuki

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は2023年7月21日(金)に行われたエンジニアリングデザインⅠA(1年生)の最終ポスター発表について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は2023年7月21日(金)に行われたエンジニアリングデザインⅠA(1年生)の最終ポスター発表について紹介します。

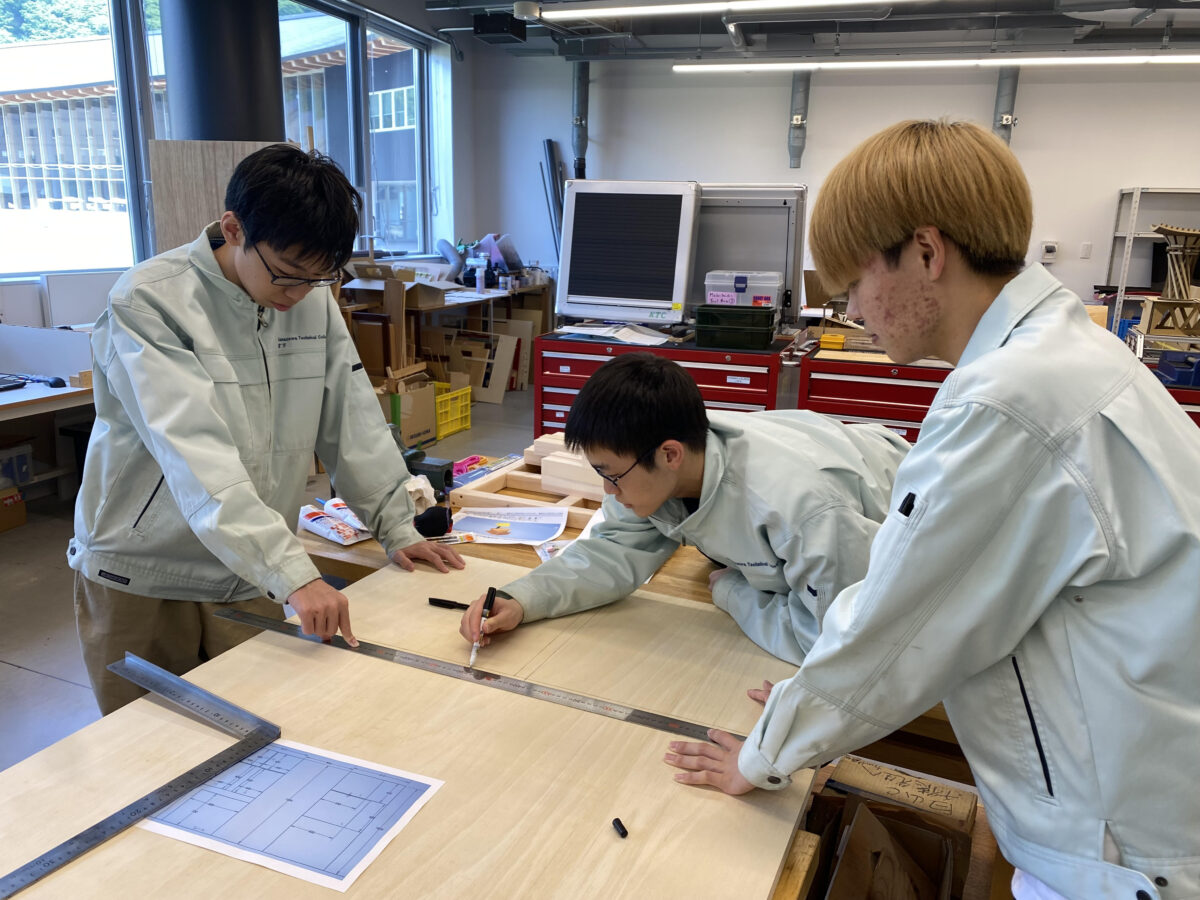

1年生が履修するエンジニアリングデザインⅠAでは、日常生活における問題を発見し、解決策を生み出すためにプロジェクト活動を通してアイデアを素早く試作するための基礎知識や手法を学び、アイデアをカタチにすることで価値創造を楽しむことを目的としています。

今回の課題は、「毎日使う最悪のもの」をリデザインし、その中にある不便な点を解決することです。自室に取り付けるものや授業中に使用するものなど、学生たちが日常生活の中で不便だと思うものは様々でした。

最初の授業で、学生たちはドローイングスキルを学び、プロトタイプなどの図面を正確に描ける能力を養いました。チームでアイデアを出し合い、創造的な思考を視覚化し正しく他者に伝えるためには、コミュニケーションツールとしてドローイングスキルが重要です。まず学生たちは、立体の図形や携帯電話、マグカップなどの立体物の描き方を学んだ後、不便だと感じているものを改善する解決策を20個以上スケッチしました。その後、20個のスケッチの中から1個を選び、教員たちにスケッチを見せながら英語でプレゼンテーションし、フィードバックを受けるデザインレビューセッションが行われました。 そこでは、教員たちからモノの機能や、安全性、デザイン、素材、必要性等についてフィードバックがありました。そして、段ボールや紙を使って簡易的な模型を製作し、サイズや機構を確認しました。その後、コンピュータスキルズの授業で学んでいる「Fusion360」や「イラストレータ」を応用して3Dモデル等を設計し、3Dプリンターやレーザーカッターなどを使って実際にプロトタイプを製作しました。最終授業で行われたポスター発表では、実際に製作したモノを紹介しながら、そのプロセス、問題解決、ユーザーニーズ、使用結果の検証、今後の改善点、結論等を発表し、審査員の教員たちから質疑が行われました。

3Dプリンターやレーザーカッターなどを用いたプロトタイプの設計方法やアプリケーションの使い方などを教員に積極的に質問する学生たちの活き活きとした表情が印象的でした。学生たちはユニークな想像・アイデアを形にしていくプロセスを体験し、アイデア創出の楽しさを確認できたのではないでしょうか。今回の授業で得た新たな学びは、今後の活動に繋がることでしょう。

間加田 侑里

This is Yuri Makada from the Hakusanroku Office. This time, I would like to write about the final Engineering Design I A poster presentation held on Friday, July 21st.

In Engineering Design IA, the students work on project-based learning activities. They find problems in their daily lives and create solutions for these problems. Through the projects, students learn basic knowledge and methods to make quick prototypes of their ideas and enjoy value creation by giving shape to their ideas.

For this assignment, the task was to redesign “the worst thing that they use every day” and improve it. There were a variety of things that the students found problematic in their daily lives. They included things that they have their own rooms, use during class, and so on.

In the first class, students learned drawing skills and developed the ability to accurately draw prototypes and other drawings. Drawing skills are important as a communication tool for teams to generate ideas and to visualize and correctly communicate creative thinking to others through visualization. First, the students learned how to draw solid figures such as mobile phones, mugs, and other solid figure drawings, and then students sketched more than 20 solutions to improve the things they felt were inconvenient. Afterwards, the students selected one of the 20 sketches and gave a presentation in English while showing the sketch to the teachers, and a design review session was held to receive feedback. After students explained the functions, safety, design, materials, and necessity of the objects, they received feedback from the teachers. Then, students built a simple model using cardboard and paper to confirm the size and mechanism. After that, students designed 3D models by applying the Fusion360 and Illustrator skills which they are learning in Computer Skills class, and actually made prototypes using 3D printers and laser cutters. The final class was a poster presentation session where the students presented their prototypes, including the process, problem solving method, user needs, verification of results, future improvements, and conclusions while introducing the actual products they produced, and student answered questions from the faculty.

It was impressive to see the lively expressions on the students' faces as they actively asked questions to the instructors about how to design prototypes using the 3D printer, laser cutter, and other equipment as well as how to use the applications. I believe that the students were able to experience the process of giving shape to their unique imaginations and ideas, and able to affirm their enjoyment of idea generation. I am sure that the new learning students gained from this class will help them in the future.

Yuri Makada

-

青山 貴恵斗「Handle」

-

石田 ゆら「CAN CAP CAN CARRY」

-

上見 丞生「Swich」

-

江口 太一「Drink Holder」

-

太田 光貴「Stair climbring trolley」

-

沖山 琳世「Go-Round-Reminder」

-

鴨下 麟太郎「3D TO-DO LIST」

-

塩山 朝也「Stand rail」

-

須賀田 凪「STORAGE BOX」

-

角 隼「GLASSES BOX」

-

髙田 星奈「File Organize」

-

高野 健太郎「NOT HOLDING UMBRELLA」

-

武田 洋子「RAKURAKU Change」

-

中澤 琉月「Paper Towel Box」

-

長濱 信理「Tissue box」

-

中村 栄太「Battery Charger Case」

-

中山 尚「HANG ANYWHERE」

-

贄田 耀「File Shelf」

-

湊谷 晃大「arm」

-

村井 優風香「Alarm Clock」

-

安田 萱「LADDER SHELF」

-

山本 叶夢「Production of the any carry baggages robot」

授業の様子

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は2023年7月21日(金)に行われたエンジニアリングデザインⅠA(1年生)の最終ポスター発表について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は2023年7月21日(金)に行われたエンジニアリングデザインⅠA(1年生)の最終ポスター発表について紹介します。

1年生が履修するエンジニアリングデザインⅠAでは、日常生活における問題を発見し、解決策を生み出すためにプロジェクト活動を通してアイデアを素早く試作するための基礎知識や手法を学び、アイデアをカタチにすることで価値創造を楽しむことを目的としています。

今回の課題は、「毎日使う最悪のもの」をリデザインし、その中にある不便な点を解決することです。自室に取り付けるものや授業中に使用するものなど、学生たちが日常生活の中で不便だと思うものは様々でした。

最初の授業で、学生たちはドローイングスキルを学び、プロトタイプなどの図面を正確に描ける能力を養いました。チームでアイデアを出し合い、創造的な思考を視覚化し正しく他者に伝えるためには、コミュニケーションツールとしてドローイングスキルが重要です。まず学生たちは、立体の図形や携帯電話、マグカップなどの立体物の描き方を学んだ後、不便だと感じているものを改善する解決策を20個以上スケッチしました。その後、20個のスケッチの中から1個を選び、教員たちにスケッチを見せながら英語でプレゼンテーションし、フィードバックを受けるデザインレビューセッションが行われました。 そこでは、教員たちからモノの機能や、安全性、デザイン、素材、必要性等についてフィードバックがありました。そして、段ボールや紙を使って簡易的な模型を製作し、サイズや機構を確認しました。その後、コンピュータスキルズの授業で学んでいる「Fusion360」や「イラストレータ」を応用して3Dモデル等を設計し、3Dプリンターやレーザーカッターなどを使って実際にプロトタイプを製作しました。最終授業で行われたポスター発表では、実際に製作したモノを紹介しながら、そのプロセス、問題解決、ユーザーニーズ、使用結果の検証、今後の改善点、結論等を発表し、審査員の教員たちから質疑が行われました。

3Dプリンターやレーザーカッターなどを用いたプロトタイプの設計方法やアプリケーションの使い方などを教員に積極的に質問する学生たちの活き活きとした表情が印象的でした。学生たちはユニークな想像・アイデアを形にしていくプロセスを体験し、アイデア創出の楽しさを確認できたのではないでしょうか。今回の授業で得た新たな学びは、今後の活動に繋がることでしょう。

間加田 侑里

This is Yuri Makada from the Hakusanroku Office. This time, I would like to write about the final Engineering Design I A poster presentation held on Friday, July 21st.

In Engineering Design IA, the students work on project-based learning activities. They find problems in their daily lives and create solutions for these problems. Through the projects, students learn basic knowledge and methods to make quick prototypes of their ideas and enjoy value creation by giving shape to their ideas.

For this assignment, the task was to redesign “the worst thing that they use every day” and improve it. There were a variety of things that the students found problematic in their daily lives. They included things that they have their own rooms, use during class, and so on.

In the first class, students learned drawing skills and developed the ability to accurately draw prototypes and other drawings. Drawing skills are important as a communication tool for teams to generate ideas and to visualize and correctly communicate creative thinking to others through visualization. First, the students learned how to draw solid figures such as mobile phones, mugs, and other solid figure drawings, and then students sketched more than 20 solutions to improve the things they felt were inconvenient. Afterwards, the students selected one of the 20 sketches and gave a presentation in English while showing the sketch to the teachers, and a design review session was held to receive feedback. After students explained the functions, safety, design, materials, and necessity of the objects, they received feedback from the teachers. Then, students built a simple model using cardboard and paper to confirm the size and mechanism. After that, students designed 3D models by applying the Fusion360 and Illustrator skills which they are learning in Computer Skills class, and actually made prototypes using 3D printers and laser cutters. The final class was a poster presentation session where the students presented their prototypes, including the process, problem solving method, user needs, verification of results, future improvements, and conclusions while introducing the actual products they produced, and student answered questions from the faculty.

It was impressive to see the lively expressions on the students' faces as they actively asked questions to the instructors about how to design prototypes using the 3D printer, laser cutter, and other equipment as well as how to use the applications. I believe that the students were able to experience the process of giving shape to their unique imaginations and ideas, and able to affirm their enjoyment of idea generation. I am sure that the new learning students gained from this class will help them in the future.

Yuri Makada

-

青山 貴恵斗「Handle」

-

石田 ゆら「CAN CAP CAN CARRY」

-

上見 丞生「Swich」

-

江口 太一「Drink Holder」

-

太田 光貴「Stair climbring trolley」

-

沖山 琳世「Go-Round-Reminder」

-

鴨下 麟太郎「3D TO-DO LIST」

-

塩山 朝也「Stand rail」

-

須賀田 凪「STORAGE BOX」

-

角 隼「GLASSES BOX」

-

髙田 星奈「File Organize」

-

高野 健太郎「NOT HOLDING UMBRELLA」

-

武田 洋子「RAKURAKU Change」

-

中澤 琉月「Paper Towel Box」

-

長濱 信理「Tissue box」

-

中村 栄太「Battery Charger Case」

-

中山 尚「HANG ANYWHERE」

-

贄田 耀「File Shelf」

-

湊谷 晃大「arm」

-

村井 優風香「Alarm Clock」

-

安田 萱「LADDER SHELF」

-

山本 叶夢「Production of the any carry baggages robot」

授業の様子

こんにちは。国際高専校長の鹿田 正昭です。

こんにちは。国際高専校長の鹿田 正昭です。

2023年4月20日(木)、私は白山麓キャンパスの校長室で打ち合わせを始める前になにげなく外を見たら、校舎前の休耕田に向かう多くの2年生の姿を見ました。すぐにでも現地に行きたかったのですが打ち合わせがあったため、向かうことができませんでした。打ち合わせ終了後、再び外を見たら、土作りや畝作りが完成している状態でしたが、急いで畑に向かいました。

2年生の「エンジニアリングデザイン」では、アグリビジネス班は「紅はるか」を栽培し農業法人の経営ビジネスに取り組み、獣害対策班(※1)はAIを活用した獣害対策システムを開発しているという話は聞いていました。実際にアグリビジネス班が畑作業をしている姿を見るのは初めてでした。アグリビジネス班を担当している山崎 俊太郎先生、松下 臣仁先生、小髙 有普先生からこれまでの経過について説明を聞いている横で、秋の収穫に向け、丁寧に畑作業をしている学生たちの姿が印象的でした。

数日後、山崎先生から「来週は紅はるかの苗の作付けをするので参加しませんか?」と声をかけていただきました。1週間後の2023年4月27日(木)に苗付けを体験しました。昔は泥遊びが日常的でしたので、土の匂いがなつかしい感じがしました。

山崎先生から苗付けの方法について説明があったのち、東側から3列目の苗床の作付けに挑戦しました。はじめは数株植え付けて終了する予定でしたが、1列分(約30株)を作付けしました。この列がうまく育つか心配です。

獣害対策も行いながら、秋には白山麓キャンパス前の「道の駅瀬女」で紅はるかを販売することになると思いますので、これからの経過が楽しみです。広報を担当している志鷹 英男さんが昨年の2022年12月22日の白山麓ジャーナルに「紅はるか事業」の成果について詳しく書いていますので、ぜひご覧ください。

(※1)獣害対策について

白山麓では猿による農作物への被害が年々深刻化しています。そこで獣害対策班はAIとIoTを使い、自然の中でも猿を認識できるシステムの開発を進めています。これまでに、猿の写真をAIに数千枚学習させたことにより、認識信頼度を90%以上まで向上させることに成功しました。また、音と光による威嚇機能やAIが猿を認識した際に生産者が所有するスマホのLINEアプリに通知を送る機能の開発・検証、更に昨年度はドローンによる威嚇効果も検証しました。今年度は、昨年度特に効果があったドローンによる威嚇システムについて、プロジェクトを展開していく予定です。

鹿田 正昭

2023年4月20日(木)土作りや畝作り

2023年4月27日(木)「紅はるか」苗の作付け

-

紅はるかの苗植え

-

水澤 諒也さん

-

前田 歩凛さん

-

矢追 拓穂さん

-

山本 明葵さん

-

千葉 瑛貴さん

-

夏木 亮凪さん

-

西原 陸登さん 出口 天仁さん

-

山崎先生より苗植えを教わる横田 修也さん

-

夏木さんと会話をしながら苗植え

-

畑の周りに獣害対策用のワイヤーメッシュを設置

-

苗植えとワイヤーメッシュ設置完了!

Engineering Design IIA (2nd year) Planting Beniharuka Seedlings

Hello. This is Masaaki Shikada, President of ICT.

On Thursday, April 20th, 2023, before starting a meeting in the president's office on the Hakusanroku Campus, I casually looked outside and saw many 2nd year students heading to fallow fields. I wanted to go there immediately, but I had a meeting, so I couldn't head over there right away. After the meeting, I looked outside again and saw that the soil had been prepared and the rows had been dug, so I hurried over to the field.

I had heard that the 2nd year Engineering Design class had an Agribusiness Team, which is working on growing Beniharuka as well as the management business of an agricultural corporation, and an Animal Damage Prevention Team (*1), which is developing an AI-based animal damage prevention system. This was the first time I actually saw the Agribusiness Team working in the fields. I asked Shuntaro Yamazaki sensei, Omihito Matsushita sensei, and Arihiro Kodaka sensei about the students’ progress. It was impressive to see the students carefully working to ensure a large autumn harvest.

A few days later, Yamazaki sensei asked me, "Next week we will be planting seedlings, so would you like to join us?". One week later, on Thursday, April 27th, 2023, I planted Beniharuka with the students. As a child I played in the mud everyday, so the smell of soil made me feel nostalgic. After learning how to plant seedlings from Yamazaki sensei, I planted the 3rd row from the eastern side of the garden bed. At first, I only planned to plant a few seedlings and finish the experience, but I ended up planting one whole row (about 30 plants).

The Animal Damage Prevention will work on ensuring that the Beniharuka seedlings are protected from harm. After they grow, the Beniharuka will be sold at Sena Roadside Station in the autumn, so I'm looking forward to seeing this future progress. Mr. Hideo Shitaka from Public Relations wrote in detail about last year's achievements in the Hakusanroku Journal on December 22nd, 2022, so please take a look at his journal entry.

(*1) About Animal Damage Prevention

At HAKUSANROKU (Foothills of Mt. Hakusan), crop damage caused by monkeys is becoming more and more serious every year. The Animal Damage Prevention Team is developing a system that uses AI & IoT that can recognize monkeys. To date, students have successfully improved recognition reliability to over 90% by having the AI learn thousands of photos of monkeys. In addition, students have developed and verified 2 functions to protect the crops. The 1st is a sound and light intimidation function. The 2nd is a Line app that sends notifications when the AI recognizes a monkey. Also, last year students verified the effectiveness of drones in intimidating monkeys. This year, they plan to develop a new project based upon the drone threat system that was particularly effective last year.

Masaaki Shikada

こんにちは。国際高専校長の鹿田 正昭です。

こんにちは。国際高専校長の鹿田 正昭です。

2023年4月20日(木)、私は白山麓キャンパスの校長室で打ち合わせを始める前になにげなく外を見たら、校舎前の休耕田に向かう多くの2年生の姿を見ました。すぐにでも現地に行きたかったのですが打ち合わせがあったため、向かうことができませんでした。打ち合わせ終了後、再び外を見たら、土作りや畝作りが完成している状態でしたが、急いで畑に向かいました。

2年生の「エンジニアリングデザイン」では、アグリビジネス班は「紅はるか」を栽培し農業法人の経営ビジネスに取り組み、獣害対策班(※1)はAIを活用した獣害対策システムを開発しているという話は聞いていました。実際にアグリビジネス班が畑作業をしている姿を見るのは初めてでした。アグリビジネス班を担当している山崎 俊太郎先生、松下 臣仁先生、小髙 有普先生からこれまでの経過について説明を聞いている横で、秋の収穫に向け、丁寧に畑作業をしている学生たちの姿が印象的でした。

数日後、山崎先生から「来週は紅はるかの苗の作付けをするので参加しませんか?」と声をかけていただきました。1週間後の2023年4月27日(木)に苗付けを体験しました。昔は泥遊びが日常的でしたので、土の匂いがなつかしい感じがしました。

山崎先生から苗付けの方法について説明があったのち、東側から3列目の苗床の作付けに挑戦しました。はじめは数株植え付けて終了する予定でしたが、1列分(約30株)を作付けしました。この列がうまく育つか心配です。

獣害対策も行いながら、秋には白山麓キャンパス前の「道の駅瀬女」で紅はるかを販売することになると思いますので、これからの経過が楽しみです。広報を担当している志鷹 英男さんが昨年の2022年12月22日の白山麓ジャーナルに「紅はるか事業」の成果について詳しく書いていますので、ぜひご覧ください。

(※1)獣害対策について

白山麓では猿による農作物への被害が年々深刻化しています。そこで獣害対策班はAIとIoTを使い、自然の中でも猿を認識できるシステムの開発を進めています。これまでに、猿の写真をAIに数千枚学習させたことにより、認識信頼度を90%以上まで向上させることに成功しました。また、音と光による威嚇機能やAIが猿を認識した際に生産者が所有するスマホのLINEアプリに通知を送る機能の開発・検証、更に昨年度はドローンによる威嚇効果も検証しました。今年度は、昨年度特に効果があったドローンによる威嚇システムについて、プロジェクトを展開していく予定です。

鹿田 正昭

2023年4月20日(木)土作りや畝作り

2023年4月27日(木)「紅はるか」苗の作付け

-

紅はるかの苗植え

-

水澤 諒也さん

-

前田 歩凛さん

-

矢追 拓穂さん

-

山本 明葵さん

-

千葉 瑛貴さん

-

夏木 亮凪さん

-

西原 陸登さん 出口 天仁さん

-

山崎先生より苗植えを教わる横田 修也さん

-

夏木さんと会話をしながら苗植え

-

畑の周りに獣害対策用のワイヤーメッシュを設置

-

苗植えとワイヤーメッシュ設置完了!

Engineering Design IIA (2nd year) Planting Beniharuka Seedlings

Hello. This is Masaaki Shikada, President of ICT.

On Thursday, April 20th, 2023, before starting a meeting in the president's office on the Hakusanroku Campus, I casually looked outside and saw many 2nd year students heading to fallow fields. I wanted to go there immediately, but I had a meeting, so I couldn't head over there right away. After the meeting, I looked outside again and saw that the soil had been prepared and the rows had been dug, so I hurried over to the field.

I had heard that the 2nd year Engineering Design class had an Agribusiness Team, which is working on growing Beniharuka as well as the management business of an agricultural corporation, and an Animal Damage Prevention Team (*1), which is developing an AI-based animal damage prevention system. This was the first time I actually saw the Agribusiness Team working in the fields. I asked Shuntaro Yamazaki sensei, Omihito Matsushita sensei, and Arihiro Kodaka sensei about the students’ progress. It was impressive to see the students carefully working to ensure a large autumn harvest.

A few days later, Yamazaki sensei asked me, "Next week we will be planting seedlings, so would you like to join us?". One week later, on Thursday, April 27th, 2023, I planted Beniharuka with the students. As a child I played in the mud everyday, so the smell of soil made me feel nostalgic. After learning how to plant seedlings from Yamazaki sensei, I planted the 3rd row from the eastern side of the garden bed. At first, I only planned to plant a few seedlings and finish the experience, but I ended up planting one whole row (about 30 plants).

The Animal Damage Prevention will work on ensuring that the Beniharuka seedlings are protected from harm. After they grow, the Beniharuka will be sold at Sena Roadside Station in the autumn, so I'm looking forward to seeing this future progress. Mr. Hideo Shitaka from Public Relations wrote in detail about last year's achievements in the Hakusanroku Journal on December 22nd, 2022, so please take a look at his journal entry.

(*1) About Animal Damage Prevention

At HAKUSANROKU (Foothills of Mt. Hakusan), crop damage caused by monkeys is becoming more and more serious every year. The Animal Damage Prevention Team is developing a system that uses AI & IoT that can recognize monkeys. To date, students have successfully improved recognition reliability to over 90% by having the AI learn thousands of photos of monkeys. In addition, students have developed and verified 2 functions to protect the crops. The 1st is a sound and light intimidation function. The 2nd is a Line app that sends notifications when the AI recognizes a monkey. Also, last year students verified the effectiveness of drones in intimidating monkeys. This year, they plan to develop a new project based upon the drone threat system that was particularly effective last year.

Masaaki Shikada