Engineering Design (ED)

エンジニアリングデザイン(ED)

国際高専では、エンジニアリングデザインⅡという2年生の授業で、地域の課題解決をテーマに活動しています。私たちは、「白山麓の食材のおいしさ」をもっと多くの方々に知ってもらうことを目標に、活動に取り組んでいます。

国際高専では、エンジニアリングデザインⅡという2年生の授業で、地域の課題解決をテーマに活動しています。私たちは、「白山麓の食材のおいしさ」をもっと多くの方々に知ってもらうことを目標に、活動に取り組んでいます。

前期の授業で、地域の食材を味わえる試食会を、10月6日と11月2日に道の駅瀬女で開催することを決めました。後期の授業が始まる前から、準備を進めています。

今回は、試食会の準備状況について報告します。

9月13日(金)、木滑にある(同)山立会のなめこ工場に、食材の写真撮影と試作用の食材の受け取りに伺いました。なめこ生産担当者様にご対応頂き、なめこ生産の手順や工夫、美味しい食べ方等を教えて頂きました。

9月14日(土)、道の駅瀬女で㈱白山堂の試食会販売会の見学・補助を行いました。10月の試食会に向け、接客の姿勢や声掛けの工夫等を学びました。

9月15日(日)、なめこ汁の分量を確認するための試作を行いました。料理の経験があまりない4人でしたが、検索したレシピを参考に調理し、美味しいなめこ汁ができました。なめこ、豆腐、調味料の分量も決定することができました。

9月20日(金)、ご協力頂く地域の方々と打ち合わせを行いました。これまで多くのイベント運営をされてきた方々で、試食会に向けて多数の助言を頂きました。まだ準備不足な点も多く、イベントの成功に向けて準備を進めていきます。

伊勢 大成

国際高専では、エンジニアリングデザインⅡという2年生の授業で、地域の課題解決をテーマに活動しています。私たちは、「白山麓の食材のおいしさ」をもっと多くの方々に知ってもらうことを目標に、活動に取り組んでいます。

国際高専では、エンジニアリングデザインⅡという2年生の授業で、地域の課題解決をテーマに活動しています。私たちは、「白山麓の食材のおいしさ」をもっと多くの方々に知ってもらうことを目標に、活動に取り組んでいます。

前期の授業で、地域の食材を味わえる試食会を、10月6日と11月2日に道の駅瀬女で開催することを決めました。後期の授業が始まる前から、準備を進めています。

今回は、試食会の準備状況について報告します。

9月13日(金)、木滑にある(同)山立会のなめこ工場に、食材の写真撮影と試作用の食材の受け取りに伺いました。なめこ生産担当者様にご対応頂き、なめこ生産の手順や工夫、美味しい食べ方等を教えて頂きました。

9月14日(土)、道の駅瀬女で㈱白山堂の試食会販売会の見学・補助を行いました。10月の試食会に向け、接客の姿勢や声掛けの工夫等を学びました。

9月15日(日)、なめこ汁の分量を確認するための試作を行いました。料理の経験があまりない4人でしたが、検索したレシピを参考に調理し、美味しいなめこ汁ができました。なめこ、豆腐、調味料の分量も決定することができました。

9月20日(金)、ご協力頂く地域の方々と打ち合わせを行いました。これまで多くのイベント運営をされてきた方々で、試食会に向けて多数の助言を頂きました。まだ準備不足な点も多く、イベントの成功に向けて準備を進めていきます。

伊勢 大成

エンジニアリングデザインⅡを担当している小高です。今回は国際理工学科2年生へのメッセージを投稿したいと思います。

米大統領であるトランプ氏の訪日について報じられたのは記憶に新しい。トランプ氏に同行したCNNのテレビ記者の第一報では、「Sumo, golf, and barbecue」(相撲とゴルフと炉端焼き)と日米間の懸案はそっちのけで訪日したトランプ大統領を皮肉った【注1】。

ところで「炉端焼き」とは、日本の田舎屋風の店舗で店員が魚介類や野菜を炭火で焼いた料理を提供する居酒屋の一形態とインターネット上に説明されています。したがって「炉端焼き」を「barbecue」という言葉で報道すると情報が少々不足している感があります。たとえ「a type of Japanese barbecue-style cooking」としても訳しきれません。記者の伝えたかった事は「息抜き訪問として皮肉るため」となれば、この場合、具体的な料理形態はどうでもいいのでしょう。しかしながら私は、「日本語と英語が対を成すには難しいよね〜」と、このニュースを通じ思ったのでした。

師走の清水寺で行われる「今年の漢字」企画。1年間の出来事を一文字で表現するものです。公募による応募総数の多い漢字が選ばれるということですが、印象深い出来事を漢字で表す事により、人々が一年を振り返り、次の年に新たな心で向かうための区切りにもなります。一文字で事を表現する「漢字って素晴らしいな〜」と改めて思うのです。

漢字の組見合わせによる同種の言葉は多彩な表現を可能とします。例えば「雨」。春雨、五月雨、梅雨、冷雨、霧雨、時雨、氷雨、村雨、慈雨、雨音、香雨、酒涙雨、漫ろ雨‥•。「雨」を使用しなくても雨を意味する言葉では、天泣、神立、秋霖、鬼洗い、狐の嫁入りなどなど。雨の呼び名だけでも400以上あるそうです。そこには漢字自体が意味を秘め、情景、状態など日本人が五感で感じる文化的自然観を表現します。漢字を用いた単語は、臭いや、色、音、感情、季節の表現も可能とし、更には、瞬時にこれらを理解可能とするサイン性を持っています。つまり視覚伝達力にも優れているのです。漢字とはなんと多機能なのでしょうか。とてもデザイン性が高い。

では、この豊かな言語を扱う人のものづくりは他国と同じなのでしょうか?

日本が培ったデザイン力とは、ものづくりにおいて、繊細な手仕事を得意とする、細かな心遣いによるプロダクトアウトである。それを発揮する基盤として豊かな表現言語がものごとへの具体化に導くのです。

2年生は今、エンジニアリングデザインⅡの授業において、白山麓の価値を見つけるための調査を行っている。調査するという行為は、見える事象の裏に秘めている意味や歴史などを観察するという事が大事なのです。みなさんは日本文化の中で、さらには白山麓という五感を発揮しやすい環境にいるのです。日本人の持つ繊細な感性を磨き多くのことに気付いてください。漢字が秘めている表層以外の意味を捉えられる学生なのだから与えられた課題は高いレベルで達成できるはずです。

日本で学ぶエンジニアリングデザインは他国とは違うのです。

どんどん多くの事を経験し、想像力を創造力に変換していきましょう。

注1:yahooニュース5月29日配信より

小髙 有普

It's Kodaka, the Engineering Design II teacher. In today's journal, I would like to send a message to the second-year students.

Many of you may remember United States President Donald Trump's recent visit to Japan. A CNN reporter described this visit with the phrase "Sumo, golf, and barbecue" as a form of satire to point out how little time was devoted to business. *¹

This word "barbecue" refers to "炉端焼き (Robata-yaki)", which, according to the internet, is a Japanese-style barbecue of fish or vegetables cooked in front of the customer, and usually served in old-fashion Japanese restaurants. As you can see, the single word "barbecue" is somewhat insufficient for accurately describing it. Of course, I am sure all this reporter wanted to do was to mock the visit of being more of a vacation than business, and that the details of the dish are mostly irrelevant. However, this news report made me think about how difficult it is to find a perfect match for Japanese and English words.

Every December, "the kanji of the year" is chosen at Kiyomizu Temple in Kyoto. People can submit one kanji character they feel represents the events of that year and the one with the most submissions is selected. This tradition is a nice opportunity for people to reflect on the passing year and transition into the new one. I am always impressed by kanji's ability to represent so much information in one single character.

The ability to combine two kanjis opens up endless possibilities for numerous words. For example, the kanji "雨 ame (rain)" can be combined to create the words 春雨、五月雨、梅雨、冷雨、霧雨、時雨、氷雨、村雨、慈雨、雨音、香雨、酒涙雨、and 漫ろ雨. There are even words about rain that don't even use the kanji "雨" such as 天泣、神立、秋霖、鬼洗い、and 狐の嫁入り. There are over 400 names of "rain" in the Japanese language. This is because each character has its own meaning and holds Japanese cultural perspectives such as scenes and situations that people can picture in there mind. Using kanji, we can express smell, color, emotion, and seasons. In addition, kanji can transmit this information to the reader instantaneously. How convenient kanjis are! And stylish too.

The next question is "Are the engineers of a country with such an elegant language equally elegant in their engineering?" Japanese design is a product of skillful handwork and attentive consideration for others when crafting something. The rich Japanese language is the foundation for expressive communication and enables more specific communication of details.

The second-year students are currently conducting fieldwork research to discover value here in the Hakusanroku area. The key to research is to observe the deeper meaning or history beyond what's obvious to the eye. You are in Hakusanroku, in an extremely fortunate environment to feel the essence of Japanese culture. Focus on developing your sensitivity and observe the world around you. You are smart enough to notice the hidden meaning beneath the surface of kanji. I'm sure you understand the importance of your given task and can accomplish it at a higher level.

Engineering Design education in Japan is different from that in other countries. Actively absorb experience and transfer it into creativity and productivity.

*¹: Yahoo News May 29

Arihiro Kodaka

エンジニアリングデザインⅡを担当している小高です。今回は国際理工学科2年生へのメッセージを投稿したいと思います。

米大統領であるトランプ氏の訪日について報じられたのは記憶に新しい。トランプ氏に同行したCNNのテレビ記者の第一報では、「Sumo, golf, and barbecue」(相撲とゴルフと炉端焼き)と日米間の懸案はそっちのけで訪日したトランプ大統領を皮肉った【注1】。

ところで「炉端焼き」とは、日本の田舎屋風の店舗で店員が魚介類や野菜を炭火で焼いた料理を提供する居酒屋の一形態とインターネット上に説明されています。したがって「炉端焼き」を「barbecue」という言葉で報道すると情報が少々不足している感があります。たとえ「a type of Japanese barbecue-style cooking」としても訳しきれません。記者の伝えたかった事は「息抜き訪問として皮肉るため」となれば、この場合、具体的な料理形態はどうでもいいのでしょう。しかしながら私は、「日本語と英語が対を成すには難しいよね〜」と、このニュースを通じ思ったのでした。

師走の清水寺で行われる「今年の漢字」企画。1年間の出来事を一文字で表現するものです。公募による応募総数の多い漢字が選ばれるということですが、印象深い出来事を漢字で表す事により、人々が一年を振り返り、次の年に新たな心で向かうための区切りにもなります。一文字で事を表現する「漢字って素晴らしいな〜」と改めて思うのです。

漢字の組見合わせによる同種の言葉は多彩な表現を可能とします。例えば「雨」。春雨、五月雨、梅雨、冷雨、霧雨、時雨、氷雨、村雨、慈雨、雨音、香雨、酒涙雨、漫ろ雨‥•。「雨」を使用しなくても雨を意味する言葉では、天泣、神立、秋霖、鬼洗い、狐の嫁入りなどなど。雨の呼び名だけでも400以上あるそうです。そこには漢字自体が意味を秘め、情景、状態など日本人が五感で感じる文化的自然観を表現します。漢字を用いた単語は、臭いや、色、音、感情、季節の表現も可能とし、更には、瞬時にこれらを理解可能とするサイン性を持っています。つまり視覚伝達力にも優れているのです。漢字とはなんと多機能なのでしょうか。とてもデザイン性が高い。

では、この豊かな言語を扱う人のものづくりは他国と同じなのでしょうか?

日本が培ったデザイン力とは、ものづくりにおいて、繊細な手仕事を得意とする、細かな心遣いによるプロダクトアウトである。それを発揮する基盤として豊かな表現言語がものごとへの具体化に導くのです。

2年生は今、エンジニアリングデザインⅡの授業において、白山麓の価値を見つけるための調査を行っている。調査するという行為は、見える事象の裏に秘めている意味や歴史などを観察するという事が大事なのです。みなさんは日本文化の中で、さらには白山麓という五感を発揮しやすい環境にいるのです。日本人の持つ繊細な感性を磨き多くのことに気付いてください。漢字が秘めている表層以外の意味を捉えられる学生なのだから与えられた課題は高いレベルで達成できるはずです。

日本で学ぶエンジニアリングデザインは他国とは違うのです。

どんどん多くの事を経験し、想像力を創造力に変換していきましょう。

注1:yahooニュース5月29日配信より

小髙 有普

It's Kodaka, the Engineering Design II teacher. In today's journal, I would like to send a message to the second-year students.

Many of you may remember United States President Donald Trump's recent visit to Japan. A CNN reporter described this visit with the phrase "Sumo, golf, and barbecue" as a form of satire to point out how little time was devoted to business. *¹

This word "barbecue" refers to "炉端焼き (Robata-yaki)", which, according to the internet, is a Japanese-style barbecue of fish or vegetables cooked in front of the customer, and usually served in old-fashion Japanese restaurants. As you can see, the single word "barbecue" is somewhat insufficient for accurately describing it. Of course, I am sure all this reporter wanted to do was to mock the visit of being more of a vacation than business, and that the details of the dish are mostly irrelevant. However, this news report made me think about how difficult it is to find a perfect match for Japanese and English words.

Every December, "the kanji of the year" is chosen at Kiyomizu Temple in Kyoto. People can submit one kanji character they feel represents the events of that year and the one with the most submissions is selected. This tradition is a nice opportunity for people to reflect on the passing year and transition into the new one. I am always impressed by kanji's ability to represent so much information in one single character.

The ability to combine two kanjis opens up endless possibilities for numerous words. For example, the kanji "雨 ame (rain)" can be combined to create the words 春雨、五月雨、梅雨、冷雨、霧雨、時雨、氷雨、村雨、慈雨、雨音、香雨、酒涙雨、and 漫ろ雨. There are even words about rain that don't even use the kanji "雨" such as 天泣、神立、秋霖、鬼洗い、and 狐の嫁入り. There are over 400 names of "rain" in the Japanese language. This is because each character has its own meaning and holds Japanese cultural perspectives such as scenes and situations that people can picture in there mind. Using kanji, we can express smell, color, emotion, and seasons. In addition, kanji can transmit this information to the reader instantaneously. How convenient kanjis are! And stylish too.

The next question is "Are the engineers of a country with such an elegant language equally elegant in their engineering?" Japanese design is a product of skillful handwork and attentive consideration for others when crafting something. The rich Japanese language is the foundation for expressive communication and enables more specific communication of details.

The second-year students are currently conducting fieldwork research to discover value here in the Hakusanroku area. The key to research is to observe the deeper meaning or history beyond what's obvious to the eye. You are in Hakusanroku, in an extremely fortunate environment to feel the essence of Japanese culture. Focus on developing your sensitivity and observe the world around you. You are smart enough to notice the hidden meaning beneath the surface of kanji. I'm sure you understand the importance of your given task and can accomplish it at a higher level.

Engineering Design education in Japan is different from that in other countries. Actively absorb experience and transfer it into creativity and productivity.

*¹: Yahoo News May 29

Arihiro Kodaka

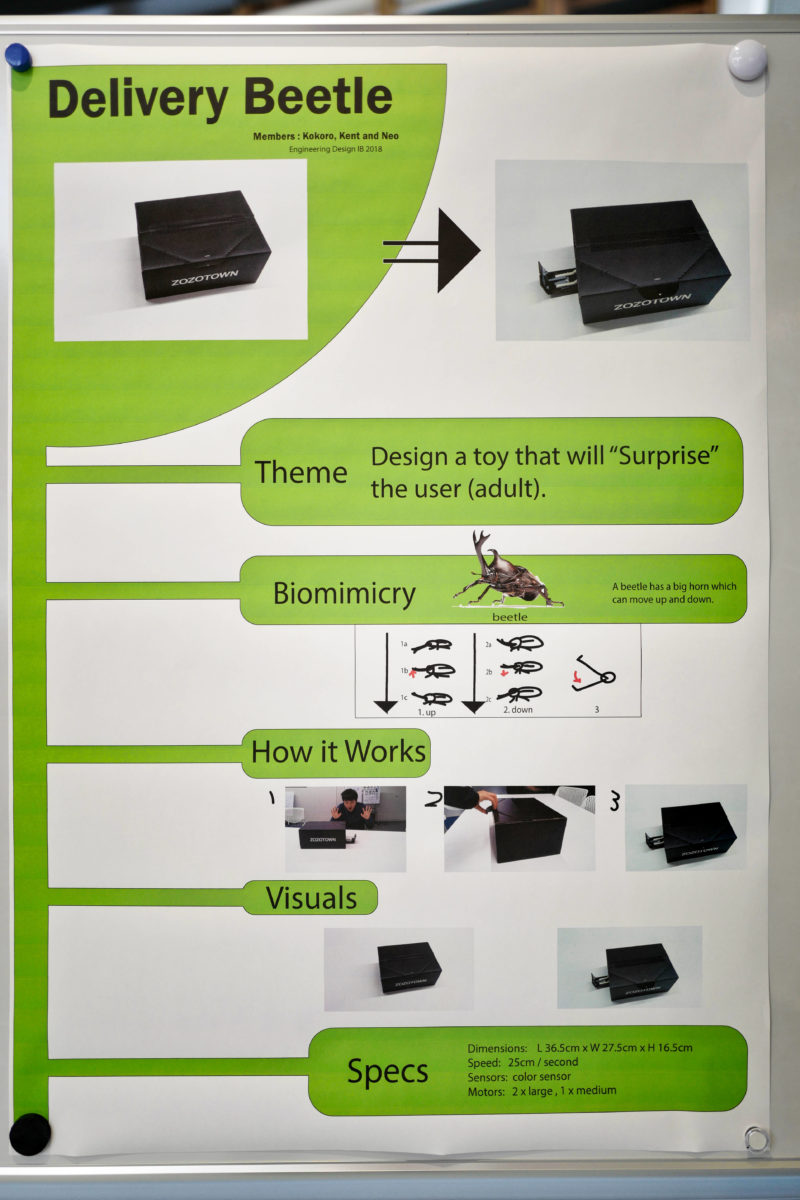

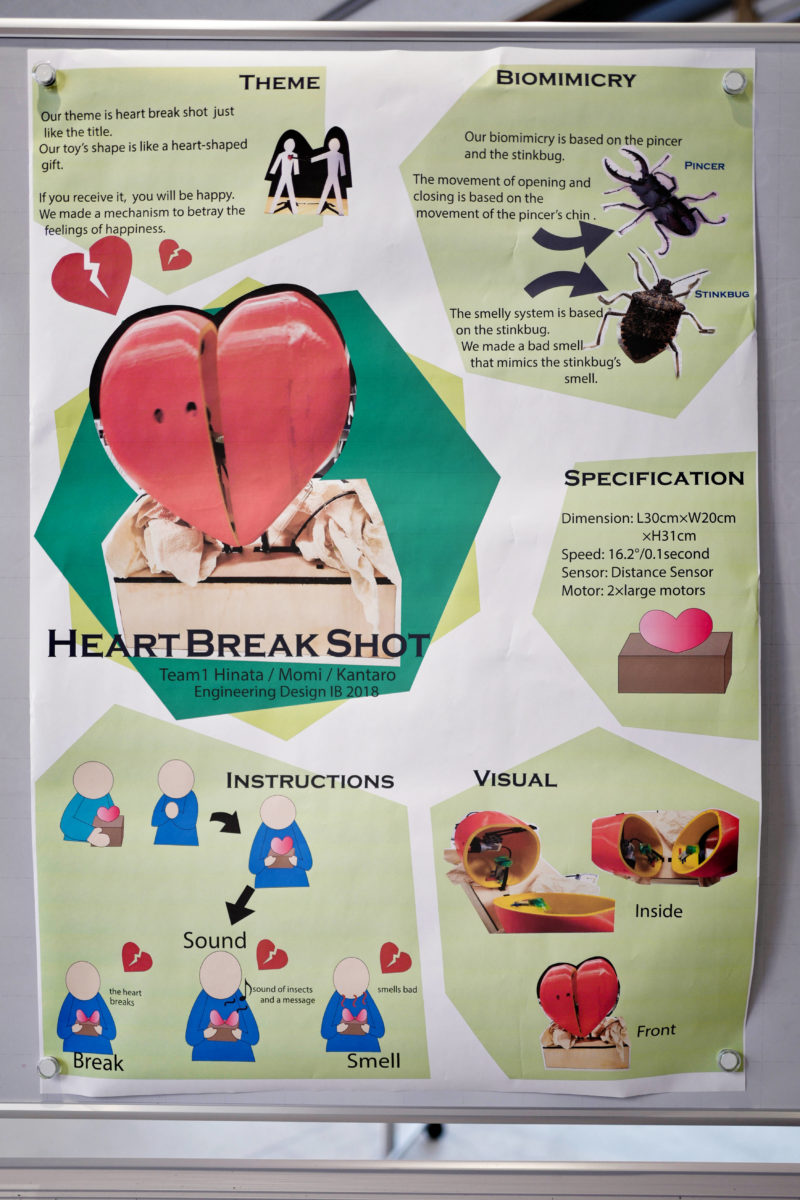

Hello, it's Jonathan the camera man. In today's journal, I would like to share the first-year students' final presentation for Engineering Design. Engineering Design is a project-based course in which students learn various engineering skills using design thinking. In this semester's Engineering Design, students were divided into teams of three and given the task of creating a toy that surprises adults using biomimicry. Biomimicry is a method of innovation by taking inspiration from nature. Earlier this semester, students visited Ishikawa Insect Museum to get ideas for their projects. Since then, students worked on their projects for several months. In addition to actually making and refining the actual product, students created a timetable and management sheet, planned and designed their concept, budgeted and purchased the material, and created a presentation poster and PowerPoint. The Engineering Design course is the "real meat" of ICT, and students put many hours in working on their project.

Hello, it's Jonathan the camera man. In today's journal, I would like to share the first-year students' final presentation for Engineering Design. Engineering Design is a project-based course in which students learn various engineering skills using design thinking. In this semester's Engineering Design, students were divided into teams of three and given the task of creating a toy that surprises adults using biomimicry. Biomimicry is a method of innovation by taking inspiration from nature. Earlier this semester, students visited Ishikawa Insect Museum to get ideas for their projects. Since then, students worked on their projects for several months. In addition to actually making and refining the actual product, students created a timetable and management sheet, planned and designed their concept, budgeted and purchased the material, and created a presentation poster and PowerPoint. The Engineering Design course is the "real meat" of ICT, and students put many hours in working on their project.

On, February 21, students, teachers and staff gathered to watch the teams' final presentation. Each group explained which insect they took inspiration from, told their story of development, and demonstrated their final product. Please check out their presentations if you are interested in the video's below.

I had the several chances to watch the students work on their projects over the course of the months leading up to this presentation. Therefore, I know the effort they put into them, the difficulties they encountered, and how far they improved since their first prototype. The students came a long way and the audience applauded their success. However, as you can see in the videos, they are not perfect. I cannot help but relate to some of the teachers unable to not think they could have done better. This is probably how parents feel about their kids sometime. You know they are capable and the projects were great, so you wish they were even better. The students seemed satisfied and proud of their projects and I am happy they feel a sense of achievement. I also hope that they gained many experience points from this project to grow and learn from. You will cease to grow the moment you are satisfied. I also would like to implement this lesson into my life and always ask myself if I can do better.

Jonathan

2019年3月4日 エンジニアリングデザイン1B 最終発表

こんにちは、カメラマンのジョナサンです。今日の白山麓ジャーナルでは、先日あった1年生のエンジニアリングデザインの最終発表会について書きたいと思います。エンジニアリングデザインは国際高専のものづくりを学ぶ授業で、デザインシンキングを使ってプロジェクト活動をしています。今学期は3つのチームに分かれて、バイオミミクリーを使って大人を驚かすおもちゃを作る課題が出されました。バイオミミクリーは自然界からアイデアを得る手法のことです。今学期始め、学生たちは地元の石川ふれあい昆虫館を訪れ、プロジェクトのためのアイデア収集をしました。その後、数か月間に渡ってチームと一緒にプロジェクト製作をしてきました。実際のおもちゃの制作や改良に加え、タイムテーブルや人材マネジメントシート作り、コンセプト設定やおもちゃのデザイン考察、予算の計算と素材の購入、発表のためのポスターとパワーポイントの制作を行いました。エンジニアリングデザインは国際高専の授業の中でも手を動かす「実技」の場で、各チームはプロジェクトに熱心に多くの時間を費やしました。

2月21日、学生、先生と職員が各チームの最終発表を見るために集合しました。各グループは参考にした昆虫、製作の流れ、デモンストレーションを発表しました。興味がある方はぜひ動画をご覧ください。

私はこの数か月の間、学生たちの活動を定期的に観察してきました。ですので、彼らがこのプロジェクトにつぎ込んだ努力や苦労、最初のプロトタイプからどれほど進歩したか知っています。その努力が実り、プレゼンテーションを終えた学生は大きな拍手に迎えられました。しかし、動画を見ればわかるように、どのチームも完璧ではありません。先生が「そこで満足せずに、もう少し手を加えていればもっと良いものになったのに、惜しい」とついつい考えてしまう気持ちにも共感できます。きっと親心のようなものなのでしょう。学生たちのポテンシャルを知っているからこそ、さらに良いものを求めてしまう。学生たちは満足げで、私も彼らが手応えを感じたことを嬉しく思います。そして、このプロジェクトから経験値をたくさん得たことを祈っています。満足してしまったら、そこで成長はストップしてしまいます。私も人生にこのことを意識しながら常に「もっとできることはないか?」と自問しようと思います。

ジョナサン

Hello, it's Jonathan the camera man. In today's journal, I would like to share the first-year students' final presentation for Engineering Design. Engineering Design is a project-based course in which students learn various engineering skills using design thinking. In this semester's Engineering Design, students were divided into teams of three and given the task of creating a toy that surprises adults using biomimicry. Biomimicry is a method of innovation by taking inspiration from nature. Earlier this semester, students visited Ishikawa Insect Museum to get ideas for their projects. Since then, students worked on their projects for several months. In addition to actually making and refining the actual product, students created a timetable and management sheet, planned and designed their concept, budgeted and purchased the material, and created a presentation poster and PowerPoint. The Engineering Design course is the "real meat" of ICT, and students put many hours in working on their project.

Hello, it's Jonathan the camera man. In today's journal, I would like to share the first-year students' final presentation for Engineering Design. Engineering Design is a project-based course in which students learn various engineering skills using design thinking. In this semester's Engineering Design, students were divided into teams of three and given the task of creating a toy that surprises adults using biomimicry. Biomimicry is a method of innovation by taking inspiration from nature. Earlier this semester, students visited Ishikawa Insect Museum to get ideas for their projects. Since then, students worked on their projects for several months. In addition to actually making and refining the actual product, students created a timetable and management sheet, planned and designed their concept, budgeted and purchased the material, and created a presentation poster and PowerPoint. The Engineering Design course is the "real meat" of ICT, and students put many hours in working on their project.

On, February 21, students, teachers and staff gathered to watch the teams' final presentation. Each group explained which insect they took inspiration from, told their story of development, and demonstrated their final product. Please check out their presentations if you are interested in the video's below.

I had the several chances to watch the students work on their projects over the course of the months leading up to this presentation. Therefore, I know the effort they put into them, the difficulties they encountered, and how far they improved since their first prototype. The students came a long way and the audience applauded their success. However, as you can see in the videos, they are not perfect. I cannot help but relate to some of the teachers unable to not think they could have done better. This is probably how parents feel about their kids sometime. You know they are capable and the projects were great, so you wish they were even better. The students seemed satisfied and proud of their projects and I am happy they feel a sense of achievement. I also hope that they gained many experience points from this project to grow and learn from. You will cease to grow the moment you are satisfied. I also would like to implement this lesson into my life and always ask myself if I can do better.

Jonathan

2019年3月4日 エンジニアリングデザイン1B 最終発表

こんにちは、カメラマンのジョナサンです。今日の白山麓ジャーナルでは、先日あった1年生のエンジニアリングデザインの最終発表会について書きたいと思います。エンジニアリングデザインは国際高専のものづくりを学ぶ授業で、デザインシンキングを使ってプロジェクト活動をしています。今学期は3つのチームに分かれて、バイオミミクリーを使って大人を驚かすおもちゃを作る課題が出されました。バイオミミクリーは自然界からアイデアを得る手法のことです。今学期始め、学生たちは地元の石川ふれあい昆虫館を訪れ、プロジェクトのためのアイデア収集をしました。その後、数か月間に渡ってチームと一緒にプロジェクト製作をしてきました。実際のおもちゃの制作や改良に加え、タイムテーブルや人材マネジメントシート作り、コンセプト設定やおもちゃのデザイン考察、予算の計算と素材の購入、発表のためのポスターとパワーポイントの制作を行いました。エンジニアリングデザインは国際高専の授業の中でも手を動かす「実技」の場で、各チームはプロジェクトに熱心に多くの時間を費やしました。

2月21日、学生、先生と職員が各チームの最終発表を見るために集合しました。各グループは参考にした昆虫、製作の流れ、デモンストレーションを発表しました。興味がある方はぜひ動画をご覧ください。

私はこの数か月の間、学生たちの活動を定期的に観察してきました。ですので、彼らがこのプロジェクトにつぎ込んだ努力や苦労、最初のプロトタイプからどれほど進歩したか知っています。その努力が実り、プレゼンテーションを終えた学生は大きな拍手に迎えられました。しかし、動画を見ればわかるように、どのチームも完璧ではありません。先生が「そこで満足せずに、もう少し手を加えていればもっと良いものになったのに、惜しい」とついつい考えてしまう気持ちにも共感できます。きっと親心のようなものなのでしょう。学生たちのポテンシャルを知っているからこそ、さらに良いものを求めてしまう。学生たちは満足げで、私も彼らが手応えを感じたことを嬉しく思います。そして、このプロジェクトから経験値をたくさん得たことを祈っています。満足してしまったら、そこで成長はストップしてしまいます。私も人生にこのことを意識しながら常に「もっとできることはないか?」と自問しようと思います。

ジョナサン

Last week, we heard about the students’ Engineering Design project to create a surprising toy incorporating the use of biomimicry. Several months after their first visit to the Ishikawa Insect Museum to gain inspiration, the students finally finished their first prototypes, and had a chance to present them to their teachers and classmates in class.

Last week, we heard about the students’ Engineering Design project to create a surprising toy incorporating the use of biomimicry. Several months after their first visit to the Ishikawa Insect Museum to gain inspiration, the students finally finished their first prototypes, and had a chance to present them to their teachers and classmates in class.

The base material for the students’ creations was a Lego EV3 kit, but each group added their own creative flair by 3D printing, laser cutting, and machining additional parts to complete their projects. The results may look unassuming at first glance, but that’s because the students engineered in the element of surprise as well.

An important part of product development is presenting that product to an audience, so during class the students practiced that skill with their own short presentations in English, followed by a short demonstration of their prototypes. Some of the demonstrations went well, but prototypes don’t always work as intended and some projects suffered some technical difficulties. However, these young engineers still have another month to tweak and improve their prototypes before the project deadline, and I can’t wait to see the results!

Ryan Vicencio

2019年1月30日

先週、学生がバイオミミックリーを取り入れたサプライズ要素があるおもちゃをエンジニアリングデザインのプロジェクトとして作っていると聞きました。インスピレーションを得るために石川県ふれあい昆虫館を訪れてから数か月、ようやく最初のプロトタイプが完成しました。そして先日、それらをクラスメイトや先生の前で発表しました。

学生の作品のベースとなるのはLego EV3のキット。そこに各グループがそれぞれ3Dプリンター、レーザーカッター、機械工学を使ってオリジナル要素を加えます。プロトタイプの一見地味に見えるかもしれませんが、それはサプライズ要素が含まれているからです。

製作過程において、他人に見せるプレゼンテーションは不可欠です。したがって、学生たちは授業で発表のスキルと英語プレゼンテーションの練習をしました。発表の後、作品の短いデモンストレーションがありました。上手くいったデモンストレーションもありましたが、プロトタイプには想定外のアクシデントが付きもので、技術的な問題が発生したチームもいました。しかし、我らが若いエンジニア達にはまだプロトタイプの微調整や改善を施す最終期限までの期間が1か月残されています。私も今から楽しみです!

ライアン・ビセンシオ

Last week, we heard about the students’ Engineering Design project to create a surprising toy incorporating the use of biomimicry. Several months after their first visit to the Ishikawa Insect Museum to gain inspiration, the students finally finished their first prototypes, and had a chance to present them to their teachers and classmates in class.

Last week, we heard about the students’ Engineering Design project to create a surprising toy incorporating the use of biomimicry. Several months after their first visit to the Ishikawa Insect Museum to gain inspiration, the students finally finished their first prototypes, and had a chance to present them to their teachers and classmates in class.

The base material for the students’ creations was a Lego EV3 kit, but each group added their own creative flair by 3D printing, laser cutting, and machining additional parts to complete their projects. The results may look unassuming at first glance, but that’s because the students engineered in the element of surprise as well.

An important part of product development is presenting that product to an audience, so during class the students practiced that skill with their own short presentations in English, followed by a short demonstration of their prototypes. Some of the demonstrations went well, but prototypes don’t always work as intended and some projects suffered some technical difficulties. However, these young engineers still have another month to tweak and improve their prototypes before the project deadline, and I can’t wait to see the results!

Ryan Vicencio

2019年1月30日

先週、学生がバイオミミックリーを取り入れたサプライズ要素があるおもちゃをエンジニアリングデザインのプロジェクトとして作っていると聞きました。インスピレーションを得るために石川県ふれあい昆虫館を訪れてから数か月、ようやく最初のプロトタイプが完成しました。そして先日、それらをクラスメイトや先生の前で発表しました。

学生の作品のベースとなるのはLego EV3のキット。そこに各グループがそれぞれ3Dプリンター、レーザーカッター、機械工学を使ってオリジナル要素を加えます。プロトタイプの一見地味に見えるかもしれませんが、それはサプライズ要素が含まれているからです。

製作過程において、他人に見せるプレゼンテーションは不可欠です。したがって、学生たちは授業で発表のスキルと英語プレゼンテーションの練習をしました。発表の後、作品の短いデモンストレーションがありました。上手くいったデモンストレーションもありましたが、プロトタイプには想定外のアクシデントが付きもので、技術的な問題が発生したチームもいました。しかし、我らが若いエンジニア達にはまだプロトタイプの微調整や改善を施す最終期限までの期間が1か月残されています。私も今から楽しみです!

ライアン・ビセンシオ

Biomimicry: the design and production of solutions that are modeled on elements and ideas found in nature.

Biomimicry: the design and production of solutions that are modeled on elements and ideas found in nature.

The students learned this word during the first half of the semester and have been striving to use biomimicry in their Engineering Design class. The task is to create a toy with some surprising element while using biomimicry.

In order to study biomimicry and find inspiration, the students visited the Ishikawa Insect Museum earlier in the semester. There, they saw specimens of insects from around the world and also observed live insects native to Ishikawa. In The Butterfly Garden, students had the chance to walk among the butterflies as they flew around freely. Yuya even made a few butterfly friends who landed on him and would not leave! Some of the students were even brave enough to touch some of the insects as they observed them. They recorded videos in slow motion, sketched drawings, and took pictures. Hopefully, the students are no longer afraid of insects!

Returning to class, students have been working on incorporating biomimicry into the toys they are designing. With various elements of surprise, it’s been fun to see how the students are taking their observations and coming up with new designs and ideas. One group even put a lot of time into gluing and cutting sheets of paper to create their own paper honeycomb. The students are finishing up their prototypes this week and I can’t wait to see how their ideas turned out!

on him and would not leave! Some of the students were even brave enough to touch some of the insects as they observed them. They recorded videos in slow motion, sketched drawings, and took pictures. Hopefully, the students are no longer afraid of insects!

Anne Isobel Tan

2019年1月28日 バイオミミックリー

バイオミミックリー:自然界に見られる生態やアイデアを参考にして、デザインや解決法を生み出すこと。

今学期の前半、学生たちはこの言葉を習ってからバイオミミックリーをエンジニアリングデザインの授業で取り入れようと奮闘しています。課題はバイオミミックリーを活用してサプライズ要素のあるオモチャを作ることです。

バイオミミックリーの発想を得るために、学生たちは石川県ふれあい昆虫館へ出かけました。そこでは、世界中の昆虫の標本や、石川県に住む昆虫を実際に見て触れることができます。チョウの園では、自由に飛び回る蝶々の中を歩き回ることもできます。湧也さんにいたっては、体にとまってもまったく逃げないほど蝶と仲良くなりました!勇気のある学生は見るだけでなく、実際に昆虫を触って観察していました。その他にも、スローモーション撮影をしたり、スケッチをしたり、写真を撮っていました。昆虫と触れ合って、愛着が湧いたかもしれませんね。

教室に戻ってからは、学生はバイオミミックリーをオモチャに取り入れるデザイン作りをしました。サプライズ要素と一口に言っても色々な形があるので、学生がそれぞれ観察した内容を活かした新しいデザインやアイデアを生み出すのを見るのが面白かったです。中には紙を切り貼りして蜂の巣を作った学生もいました。今週でプロトタイプは完成予定なので、どのようにアイデアが形になるのか見るのが楽しみです!

アン・イソベル・タン

Biomimicry: the design and production of solutions that are modeled on elements and ideas found in nature.

Biomimicry: the design and production of solutions that are modeled on elements and ideas found in nature.

The students learned this word during the first half of the semester and have been striving to use biomimicry in their Engineering Design class. The task is to create a toy with some surprising element while using biomimicry.

In order to study biomimicry and find inspiration, the students visited the Ishikawa Insect Museum earlier in the semester. There, they saw specimens of insects from around the world and also observed live insects native to Ishikawa. In The Butterfly Garden, students had the chance to walk among the butterflies as they flew around freely. Yuya even made a few butterfly friends who landed on him and would not leave! Some of the students were even brave enough to touch some of the insects as they observed them. They recorded videos in slow motion, sketched drawings, and took pictures. Hopefully, the students are no longer afraid of insects!

Returning to class, students have been working on incorporating biomimicry into the toys they are designing. With various elements of surprise, it’s been fun to see how the students are taking their observations and coming up with new designs and ideas. One group even put a lot of time into gluing and cutting sheets of paper to create their own paper honeycomb. The students are finishing up their prototypes this week and I can’t wait to see how their ideas turned out!

on him and would not leave! Some of the students were even brave enough to touch some of the insects as they observed them. They recorded videos in slow motion, sketched drawings, and took pictures. Hopefully, the students are no longer afraid of insects!

Anne Isobel Tan

2019年1月28日 バイオミミックリー

バイオミミックリー:自然界に見られる生態やアイデアを参考にして、デザインや解決法を生み出すこと。

今学期の前半、学生たちはこの言葉を習ってからバイオミミックリーをエンジニアリングデザインの授業で取り入れようと奮闘しています。課題はバイオミミックリーを活用してサプライズ要素のあるオモチャを作ることです。

バイオミミックリーの発想を得るために、学生たちは石川県ふれあい昆虫館へ出かけました。そこでは、世界中の昆虫の標本や、石川県に住む昆虫を実際に見て触れることができます。チョウの園では、自由に飛び回る蝶々の中を歩き回ることもできます。湧也さんにいたっては、体にとまってもまったく逃げないほど蝶と仲良くなりました!勇気のある学生は見るだけでなく、実際に昆虫を触って観察していました。その他にも、スローモーション撮影をしたり、スケッチをしたり、写真を撮っていました。昆虫と触れ合って、愛着が湧いたかもしれませんね。

教室に戻ってからは、学生はバイオミミックリーをオモチャに取り入れるデザイン作りをしました。サプライズ要素と一口に言っても色々な形があるので、学生がそれぞれ観察した内容を活かした新しいデザインやアイデアを生み出すのを見るのが面白かったです。中には紙を切り貼りして蜂の巣を作った学生もいました。今週でプロトタイプは完成予定なので、どのようにアイデアが形になるのか見るのが楽しみです!

アン・イソベル・タン