ED Education

エンジニアリングデザイン教育

Hello, it’s Jonathan, the camera man. Today I would like to introduce an activity that the second-year students have been working on in Engineering Context class. Perhaps you have seen some of these pictures on our twitter account with small robot cars. These are open-source AI robot platforms called “Jetbots.” They have a NVIDIA Jetson Nano microcomputer on a chassis with various sensors, and can be programed to be controlled or move on their own.

Hello, it’s Jonathan, the camera man. Today I would like to introduce an activity that the second-year students have been working on in Engineering Context class. Perhaps you have seen some of these pictures on our twitter account with small robot cars. These are open-source AI robot platforms called “Jetbots.” They have a NVIDIA Jetson Nano microcomputer on a chassis with various sensors, and can be programed to be controlled or move on their own.

JetBots are a new activity from this year in the Engineering Context class, introduced by Hayato Ogawa sensei. Activities such as programming, robotics using Lego EV3, and various IT technology are becoming common even in public schools nowadays, and Hayato sensei was looking for a more advanced hands-on project that involved both mechanical and AI technology. ICT and KIT have worked with Raspberry Pi in the past and Hayato sensei had always wanted to try the more powerful microcomputer Jetson Nano. It is beginner friendly with many easy examples to follow. However, the hurdle that ICT students have to overcome is the English reading. JetBots only need small changes to the program to make them work, but the online instructions are in high-school to university level English, which some of the students struggle to fully understand. Teachers help the students with this and conduct quizzes to make sure they are following along.

In this portion of the Engineering Context class, students each receive one JetBot, which they 1) learn to program and move, 2) make a data set, and 3) create a collision avoidance program. This is done by using the camera attached to the JetBot to take pictures of obstacles (the red cones you see in the pictures) and teaching the program to turn away or go through them if there is an opening. The final assignment is for students to submit a video of their robot safely maneuvering around the cones.

This activity is similar to the problem-solving activity students did in Engineering Design class, in that it is also a hands-on based project. However, one large difference is that the JetBot activity is a topic “given” to the students. This is good practice for the students if they enter industry after graduating for ICT. Not only is it an introduction to mechanical engineering and AI, but it teaches them the importance of accurate/good quality data and how to distinguish useful and unnecessary information. “In addition, they might work on automated cars in the future. In that case, they may realize that the accuracy of their data could save lives” Hayato sensei remarked. When I asked his impression on this new JetBot activity, Hayato sensei said “The English reading is difficult for some students, but the guidance of the teachers helps them by emphasizing key points they are looking for.” Once again, I believe the global faculty at ICT will always be one of our strong points.

Jonathan

こんにちは、カメラマンのジョナサンです。今日は2年生がエンジニアリングコンテクストの授業で取り組んでいる活動について紹介したいと思います。国際高専のツイッターなどでこの小さなロボットの写真を見たことがあるかもしれませんが、NVIDIAのマイコンJetson Nanoをシャーシに搭載した「JetBot」と言い、赤外線、超音波、距離センサーなどを備えたAI自律型ロボットカーです。

JetBotがエンジニアリングコンテクストの授業に導入されたのは今年からです。近年は公立の学校でもプログラミングやレゴEV3などのロボット系の授業が行われており、担当のハヤト・オガワ先生が機械やAI技術を取り入れたさらに高度なハンズオン・プロジェクトを探していました。以前、国際高専と金沢工業大学が共同で行った猿撃退プロジェクトでラズベリーパイを使用したこともあり、ハヤト先生はよりパワフルなJetson Nanoに興味を持っていたと言います。使いやすいように様々なプログラムが用意されていて初心者に優しいのですが、ハードルとなるのは英語のリーディングです。インターネットにある説明文はすべて高校~大学レベルの英語で書かれているため、読解に苦戦する学生もいます。これに対して、先生たちはフォローを行ったり、細かくクイズを出題などして、学生たちの理解度を確認しています。

具体的な活動では、学生がJetBot1台ずつを受け取り、1)プログラムを使って動かし、2)データセットを作り、3)自動運転システムの構築をします。障害物(赤いコーン)をJetBotのカメラで写真を撮ってディープラーニングを使ってJetBotに覚えさせ、避けたり間を通ったりするようにプログラムを組みます。最終的な課題として、安全に自動運転を行っている様子を撮影した動画を先生に提出します。

一見同じくハンズオンでものづくりを行っている授業「エンジニアリングデザイン」の、自身の身の回りで課題を発見・解決するプロジェクトに似ているように思えますが、大きな違いとしてJetBotは学生たちに「与えられた」課題という点があります。これは卒業後、実際にエンジニアになった時の練習になります。機械とAI技術を両方を駆使しなければならないのはもちろんのこと、正確で質の高いデータを取ること、重要な情報とそうではない情報を見分ける能力も向上できます。ハヤト先生はさらに付け加えて「もしかしたら将来、自動運転の技術を開発するエンジニアになるかもしれない。そうなればデータの正確さが人の命を左右する重みがわかる」と語りました。さらに今年から始めて導入したJetBotの授業の感想を聞くと「やっぱり苦戦する学生がいた英語のリーディングが課題だったが、先生がキーポイントを教えてあげることでフォローできた」と語ってくれました。やはり外国人の先生がたくさんいるところが国際高専の強みのひとつだと再確認しました。

ジョナサン

Hello, it’s Jonathan, the camera man. Today I would like to introduce an activity that the second-year students have been working on in Engineering Context class. Perhaps you have seen some of these pictures on our twitter account with small robot cars. These are open-source AI robot platforms called “Jetbots.” They have a NVIDIA Jetson Nano microcomputer on a chassis with various sensors, and can be programed to be controlled or move on their own.

Hello, it’s Jonathan, the camera man. Today I would like to introduce an activity that the second-year students have been working on in Engineering Context class. Perhaps you have seen some of these pictures on our twitter account with small robot cars. These are open-source AI robot platforms called “Jetbots.” They have a NVIDIA Jetson Nano microcomputer on a chassis with various sensors, and can be programed to be controlled or move on their own.

JetBots are a new activity from this year in the Engineering Context class, introduced by Hayato Ogawa sensei. Activities such as programming, robotics using Lego EV3, and various IT technology are becoming common even in public schools nowadays, and Hayato sensei was looking for a more advanced hands-on project that involved both mechanical and AI technology. ICT and KIT have worked with Raspberry Pi in the past and Hayato sensei had always wanted to try the more powerful microcomputer Jetson Nano. It is beginner friendly with many easy examples to follow. However, the hurdle that ICT students have to overcome is the English reading. JetBots only need small changes to the program to make them work, but the online instructions are in high-school to university level English, which some of the students struggle to fully understand. Teachers help the students with this and conduct quizzes to make sure they are following along.

In this portion of the Engineering Context class, students each receive one JetBot, which they 1) learn to program and move, 2) make a data set, and 3) create a collision avoidance program. This is done by using the camera attached to the JetBot to take pictures of obstacles (the red cones you see in the pictures) and teaching the program to turn away or go through them if there is an opening. The final assignment is for students to submit a video of their robot safely maneuvering around the cones.

This activity is similar to the problem-solving activity students did in Engineering Design class, in that it is also a hands-on based project. However, one large difference is that the JetBot activity is a topic “given” to the students. This is good practice for the students if they enter industry after graduating for ICT. Not only is it an introduction to mechanical engineering and AI, but it teaches them the importance of accurate/good quality data and how to distinguish useful and unnecessary information. “In addition, they might work on automated cars in the future. In that case, they may realize that the accuracy of their data could save lives” Hayato sensei remarked. When I asked his impression on this new JetBot activity, Hayato sensei said “The English reading is difficult for some students, but the guidance of the teachers helps them by emphasizing key points they are looking for.” Once again, I believe the global faculty at ICT will always be one of our strong points.

Jonathan

こんにちは、カメラマンのジョナサンです。今日は2年生がエンジニアリングコンテクストの授業で取り組んでいる活動について紹介したいと思います。国際高専のツイッターなどでこの小さなロボットの写真を見たことがあるかもしれませんが、NVIDIAのマイコンJetson Nanoをシャーシに搭載した「JetBot」と言い、赤外線、超音波、距離センサーなどを備えたAI自律型ロボットカーです。

JetBotがエンジニアリングコンテクストの授業に導入されたのは今年からです。近年は公立の学校でもプログラミングやレゴEV3などのロボット系の授業が行われており、担当のハヤト・オガワ先生が機械やAI技術を取り入れたさらに高度なハンズオン・プロジェクトを探していました。以前、国際高専と金沢工業大学が共同で行った猿撃退プロジェクトでラズベリーパイを使用したこともあり、ハヤト先生はよりパワフルなJetson Nanoに興味を持っていたと言います。使いやすいように様々なプログラムが用意されていて初心者に優しいのですが、ハードルとなるのは英語のリーディングです。インターネットにある説明文はすべて高校~大学レベルの英語で書かれているため、読解に苦戦する学生もいます。これに対して、先生たちはフォローを行ったり、細かくクイズを出題などして、学生たちの理解度を確認しています。

具体的な活動では、学生がJetBot1台ずつを受け取り、1)プログラムを使って動かし、2)データセットを作り、3)自動運転システムの構築をします。障害物(赤いコーン)をJetBotのカメラで写真を撮ってディープラーニングを使ってJetBotに覚えさせ、避けたり間を通ったりするようにプログラムを組みます。最終的な課題として、安全に自動運転を行っている様子を撮影した動画を先生に提出します。

一見同じくハンズオンでものづくりを行っている授業「エンジニアリングデザイン」の、自身の身の回りで課題を発見・解決するプロジェクトに似ているように思えますが、大きな違いとしてJetBotは学生たちに「与えられた」課題という点があります。これは卒業後、実際にエンジニアになった時の練習になります。機械とAI技術を両方を駆使しなければならないのはもちろんのこと、正確で質の高いデータを取ること、重要な情報とそうではない情報を見分ける能力も向上できます。ハヤト先生はさらに付け加えて「もしかしたら将来、自動運転の技術を開発するエンジニアになるかもしれない。そうなればデータの正確さが人の命を左右する重みがわかる」と語りました。さらに今年から始めて導入したJetBotの授業の感想を聞くと「やっぱり苦戦する学生がいた英語のリーディングが課題だったが、先生がキーポイントを教えてあげることでフォローできた」と語ってくれました。やはり外国人の先生がたくさんいるところが国際高専の強みのひとつだと再確認しました。

ジョナサン

カメラマンのジョナサンです!今日は2年生の「エンジニアリングデザイン」の活動を紹介します。

カメラマンのジョナサンです!今日は2年生の「エンジニアリングデザイン」の活動を紹介します。

国際高専の問題発見解決型の授業、「エンジニアリングデザイン」では、学生がユーザーの視点に立って課題を明確化、解決策のアイデアを考慮しプロトタイプを作っています。今年は2年生7名が白山麓キャンパス校舎前の休耕田に着目して、「アグリテック班」「アグリビジネス班」の2つのグループに分かれて課題解決に挑みました。

昨年、課外活動の一環で、一部の学生と先生が白山麓キャンパス前にある休耕田でさつまいもを栽培しましたが、サルにより収穫のほとんどを奪われてしまいました。金沢工業大学と連携して、大学の研究室で試作された獣害対策ロボットを試しましたが、風などで動きのある自然を背景にした場合、動物の認識率が低いことがわかりました。そこで「アグリテック班」はAIを使って自然の中でもサルを認識できるシステムの開発を行うことにしました。後学期はプログラム開発を進め、11月に入ってからは津幡町にある石川県森林公園で、ニホンザルの写真を7,000枚撮ってシステムに学習させて認識の精度を高めました。これらの活動は11月13日(金)にNHK金沢放送局の「かがのとイブニング」にも取り上げられました。農作物の被害は全国的な課題となっており、今後は畑にサルが侵入した際に、所有者のスマートフォンに知らせるシステムの構築を目標にしています。

「アグリビジネス班」の学生たちは地域活性化を図るために「愛・AIいもプロジェクト」を4月に発足し、休耕田にさつまいも「紅はるか」の植え付け、草むしり、収穫を自ら行いました。今年は電気柵を使ってサル対策をしたおかげで栽培した芋の9割以上を収穫できました。学生たちは糖度計を使って収穫した紅はるかの糖度を計測したところ44度という非常に高い数値を確認し、焼き芋にするとねっとりと甘く、大変美味しいことがわかりました。学生たちは芋を洗ってから大きさごとに分別し、オリジナルデザインのラベルを貼って販売用にパッケージングを行いました。白山麓発のブランド化を目指して「甘熟紅はるか」と名付けられたこれらのさつまいもは道の駅「瀬女」や地元のスーパーで販売したところ、すぐに在庫がなくなるほどの人気でした。

次年度以降は、「アグリテック班」が開発した獣害対策システムの完成度向上を計りながらブランドのさつまいもの生産販売を地域と協力しながら推進する予定です。

ジョナサン

Hi, its Jonathan the cameraman. Today, I will give a report on what some of the second year students have been doing in "Engineering Design" class.

ICT's "Engineering Design" is a course in which students find problems in their community or society by interviewing people and creating prototypes that solve them. Seven of this year's second year students decided to focus on the unused fields across the street from the Hakusanroku Campus and start the "Ai Ai Imo Project", which consists of two groups: "Agri-tech" and "Agri-business".

Last year, some students planted sweet potatoes in the same field as part of their club activity. Despite their hard efforts, most of the potatoes were dug up and eaten by monkeys. They partnered with Kanazawa Institute of Technology to test a wild animal defense robot. However, it proved unable to detect animals when set in a wild environment due to wind moving the plants in the background. Learning this, the "Agri-tech" group decided to create a system that detects monkeys in the wild using AI. The actual construction of the system started this semester. In November, they traveled to the national park in Tsubata-machi and took over 7,000 pictures of the monkeys there to increase the accuracy of the AI. These activities were even featured on national television "Kaga-noto Evening" on November 13. Damage to crops by wild animals is a serious problem in Japan and the group hopes to develop a system that can detect monkeys entering a field and notify the owner via their smartphone.

The "Agri-business" group started the "Ai Ai Imo Project" in April. Their goal was to utilize the unused field to grow and sell sweet potatoes. To not repeat the same mistake as last year, this year's second year students built an electric fence around the patch to shut out the monkeys. Thanks to this and some quick decisions, they were able to harvest over 90% of the sweet potatoes. Students measured the sugar content of the potatoes, which turned out to be a remarkably high 44 degrees. After roasting and eating the sweet potatoes, we confirmed that they were rich, sweet and delicious. The students rinsed and separated the sweet potatoes by size, which they then packaged and labeled. These sweet potatoes were branded "Kanjuku (sweet and ripe) beni-haruka" and were sold at the michi-no-eki "Sena" souvenir shop and local super market "Yorankaine". They were extremely popular and sold out in a couple of days.

Next year, we hope to improve the system created by the "Agri-tech" group and work with the local community to further promote the sweet potatoes to draw people to Hakusanroku.

カメラマンのジョナサンです!今日は2年生の「エンジニアリングデザイン」の活動を紹介します。

カメラマンのジョナサンです!今日は2年生の「エンジニアリングデザイン」の活動を紹介します。

国際高専の問題発見解決型の授業、「エンジニアリングデザイン」では、学生がユーザーの視点に立って課題を明確化、解決策のアイデアを考慮しプロトタイプを作っています。今年は2年生7名が白山麓キャンパス校舎前の休耕田に着目して、「アグリテック班」「アグリビジネス班」の2つのグループに分かれて課題解決に挑みました。

昨年、課外活動の一環で、一部の学生と先生が白山麓キャンパス前にある休耕田でさつまいもを栽培しましたが、サルにより収穫のほとんどを奪われてしまいました。金沢工業大学と連携して、大学の研究室で試作された獣害対策ロボットを試しましたが、風などで動きのある自然を背景にした場合、動物の認識率が低いことがわかりました。そこで「アグリテック班」はAIを使って自然の中でもサルを認識できるシステムの開発を行うことにしました。後学期はプログラム開発を進め、11月に入ってからは津幡町にある石川県森林公園で、ニホンザルの写真を7,000枚撮ってシステムに学習させて認識の精度を高めました。これらの活動は11月13日(金)にNHK金沢放送局の「かがのとイブニング」にも取り上げられました。農作物の被害は全国的な課題となっており、今後は畑にサルが侵入した際に、所有者のスマートフォンに知らせるシステムの構築を目標にしています。

「アグリビジネス班」の学生たちは地域活性化を図るために「愛・AIいもプロジェクト」を4月に発足し、休耕田にさつまいも「紅はるか」の植え付け、草むしり、収穫を自ら行いました。今年は電気柵を使ってサル対策をしたおかげで栽培した芋の9割以上を収穫できました。学生たちは糖度計を使って収穫した紅はるかの糖度を計測したところ44度という非常に高い数値を確認し、焼き芋にするとねっとりと甘く、大変美味しいことがわかりました。学生たちは芋を洗ってから大きさごとに分別し、オリジナルデザインのラベルを貼って販売用にパッケージングを行いました。白山麓発のブランド化を目指して「甘熟紅はるか」と名付けられたこれらのさつまいもは道の駅「瀬女」や地元のスーパーで販売したところ、すぐに在庫がなくなるほどの人気でした。

次年度以降は、「アグリテック班」が開発した獣害対策システムの完成度向上を計りながらブランドのさつまいもの生産販売を地域と協力しながら推進する予定です。

ジョナサン

Hi, its Jonathan the cameraman. Today, I will give a report on what some of the second year students have been doing in "Engineering Design" class.

ICT's "Engineering Design" is a course in which students find problems in their community or society by interviewing people and creating prototypes that solve them. Seven of this year's second year students decided to focus on the unused fields across the street from the Hakusanroku Campus and start the "Ai Ai Imo Project", which consists of two groups: "Agri-tech" and "Agri-business".

Last year, some students planted sweet potatoes in the same field as part of their club activity. Despite their hard efforts, most of the potatoes were dug up and eaten by monkeys. They partnered with Kanazawa Institute of Technology to test a wild animal defense robot. However, it proved unable to detect animals when set in a wild environment due to wind moving the plants in the background. Learning this, the "Agri-tech" group decided to create a system that detects monkeys in the wild using AI. The actual construction of the system started this semester. In November, they traveled to the national park in Tsubata-machi and took over 7,000 pictures of the monkeys there to increase the accuracy of the AI. These activities were even featured on national television "Kaga-noto Evening" on November 13. Damage to crops by wild animals is a serious problem in Japan and the group hopes to develop a system that can detect monkeys entering a field and notify the owner via their smartphone.

The "Agri-business" group started the "Ai Ai Imo Project" in April. Their goal was to utilize the unused field to grow and sell sweet potatoes. To not repeat the same mistake as last year, this year's second year students built an electric fence around the patch to shut out the monkeys. Thanks to this and some quick decisions, they were able to harvest over 90% of the sweet potatoes. Students measured the sugar content of the potatoes, which turned out to be a remarkably high 44 degrees. After roasting and eating the sweet potatoes, we confirmed that they were rich, sweet and delicious. The students rinsed and separated the sweet potatoes by size, which they then packaged and labeled. These sweet potatoes were branded "Kanjuku (sweet and ripe) beni-haruka" and were sold at the michi-no-eki "Sena" souvenir shop and local super market "Yorankaine". They were extremely popular and sold out in a couple of days.

Next year, we hope to improve the system created by the "Agri-tech" group and work with the local community to further promote the sweet potatoes to draw people to Hakusanroku.

国の重要無形文化財に登録されている白山麓地域の伝統芸能の人形浄瑠璃「でくのまわし」をテーマとしたプロジェクトを思案している2年生のグループがある。彼らは、前期授業で地域調査をはじめ、この地域ならではの価値について考えた。後期授業では、導きだした価値を活かしたプロジェクトを考えている。

国の重要無形文化財に登録されている白山麓地域の伝統芸能の人形浄瑠璃「でくのまわし」をテーマとしたプロジェクトを思案している2年生のグループがある。彼らは、前期授業で地域調査をはじめ、この地域ならではの価値について考えた。後期授業では、導きだした価値を活かしたプロジェクトを考えている。

11月15日には、徳島の浄瑠璃団体の座長として活動されているマーティン・ホルマンさんによる人形浄瑠璃講演を白山市東二口歴史民俗資料館で聞くことができた(白山市国際交流協会主催)。ちなみに以前のジャーナルにも掲載されていたが、彼らの東二口への訪問は2回目となる。今回の目的は、浄瑠璃の理解をより深める事と、学生たちが思案しているプロジェクトについて、演じる方に意見を伺うことである。

講演はホルマンさんの人形浄瑠璃に関わるきっかけや、人形の操り方、人形浄瑠璃をどのように思っているかなど、いろんな角度からお話を聞くことができた。日本人でない方が日本の伝統芸能に情熱的に関わっている姿に、感慨深いものを感じた。講演後には、東二口の演目である大職冠の一部を鑑賞した。学生は徳島の人形を動かす機会もあり、地域の演技特徴を比べながら人形浄瑠璃について深く知る機会を得た。

企画後に学生達は、ホルマンさんや東二口の方々と交流を図っていた。今回の交流を通じて得た情報、感じた事は学生達の考え出したプロジェクト案に反映され、より充実した内容になることが期待できる。

小高有普

One group of second year students have started a project targeting the local "important intangible cultural property", traditional performing art here in Hakusanroku, the puppet theatre "Deku-mawashi". In the first semester, they gathered information from the local community and evaluated its unique importance. Currently in the second semester, they are working on a project to improve its situation.

On November 15, we were able to listen to a lecture by chairman of Ningyo-joruri (traditional puppet theatre) in Tokushima prefecture, Martin Holman at the folk museum in Higashi-futakuchi, Hakusan city (the event was organized by Hakusan International Asosiation). You may have read the previous journal entry and know that it is the students second time to visit here. Our goal this time was to deepen our knowledge of Ningyo-joruri and ask the performers for feedback on the students' proposal.

Listening to the lecture by Mr. Holman, we learned how he got involved with Ningyo-joruri, how to operate the puppets, and what his opinion is about the art. It was moving to listen to a foreigner speak so passionately about Japanese traditional art. After the lecture, we watched a part of the play "Taishokukan" and students were able to touch some of the puppets from Tokushima. It was informative and interesting to compare the differences between Ishikawa and Tokushima.

After the event, students continued to gather information from Mr. Holman and the Higashi-futakuchi members. The knowledge and feedback they gathered will improve their project even further.

Arihiro Kodaka

国の重要無形文化財に登録されている白山麓地域の伝統芸能の人形浄瑠璃「でくのまわし」をテーマとしたプロジェクトを思案している2年生のグループがある。彼らは、前期授業で地域調査をはじめ、この地域ならではの価値について考えた。後期授業では、導きだした価値を活かしたプロジェクトを考えている。

国の重要無形文化財に登録されている白山麓地域の伝統芸能の人形浄瑠璃「でくのまわし」をテーマとしたプロジェクトを思案している2年生のグループがある。彼らは、前期授業で地域調査をはじめ、この地域ならではの価値について考えた。後期授業では、導きだした価値を活かしたプロジェクトを考えている。

11月15日には、徳島の浄瑠璃団体の座長として活動されているマーティン・ホルマンさんによる人形浄瑠璃講演を白山市東二口歴史民俗資料館で聞くことができた(白山市国際交流協会主催)。ちなみに以前のジャーナルにも掲載されていたが、彼らの東二口への訪問は2回目となる。今回の目的は、浄瑠璃の理解をより深める事と、学生たちが思案しているプロジェクトについて、演じる方に意見を伺うことである。

講演はホルマンさんの人形浄瑠璃に関わるきっかけや、人形の操り方、人形浄瑠璃をどのように思っているかなど、いろんな角度からお話を聞くことができた。日本人でない方が日本の伝統芸能に情熱的に関わっている姿に、感慨深いものを感じた。講演後には、東二口の演目である大職冠の一部を鑑賞した。学生は徳島の人形を動かす機会もあり、地域の演技特徴を比べながら人形浄瑠璃について深く知る機会を得た。

企画後に学生達は、ホルマンさんや東二口の方々と交流を図っていた。今回の交流を通じて得た情報、感じた事は学生達の考え出したプロジェクト案に反映され、より充実した内容になることが期待できる。

小高有普

One group of second year students have started a project targeting the local "important intangible cultural property", traditional performing art here in Hakusanroku, the puppet theatre "Deku-mawashi". In the first semester, they gathered information from the local community and evaluated its unique importance. Currently in the second semester, they are working on a project to improve its situation.

On November 15, we were able to listen to a lecture by chairman of Ningyo-joruri (traditional puppet theatre) in Tokushima prefecture, Martin Holman at the folk museum in Higashi-futakuchi, Hakusan city (the event was organized by Hakusan International Asosiation). You may have read the previous journal entry and know that it is the students second time to visit here. Our goal this time was to deepen our knowledge of Ningyo-joruri and ask the performers for feedback on the students' proposal.

Listening to the lecture by Mr. Holman, we learned how he got involved with Ningyo-joruri, how to operate the puppets, and what his opinion is about the art. It was moving to listen to a foreigner speak so passionately about Japanese traditional art. After the lecture, we watched a part of the play "Taishokukan" and students were able to touch some of the puppets from Tokushima. It was informative and interesting to compare the differences between Ishikawa and Tokushima.

After the event, students continued to gather information from Mr. Holman and the Higashi-futakuchi members. The knowledge and feedback they gathered will improve their project even further.

Arihiro Kodaka

国際理工学科一年の佐藤 俊太朗です。

国際理工学科一年の佐藤 俊太朗です。

10月頃に綺麗な紅葉が見れたと思っていたら、既に白山麓キャンパスでは雪が降っているのを確認でき、家で食べるみかんが美味しい季節になってきました。

先日、金沢工業大学が白山麓キャンパスで実験を行っているバイオマス発電と、バイオマス発電の際に発生した熱を利用したイチゴのビニールハウスの見学に参加しました。バイオマス発電には木を粉々にしたチップを使用します。カーボンニュートラルという考え方をもとに木製のチップを使用して発電を行っています。カーボンニュートラルというのは、「二酸化炭素の排出量と吸収量が同じであればエコ」という概念です。二酸化炭素吸収量が少なくなった古い木を燃料に発電し、二酸化炭素吸収量の高い若い木を植林するサイクルを作ります。これによって、森や林で人の手が入った部分が境界線となり、最近白山麓キャンパス周辺で目撃されている熊などの野生動物が人里に下りて来なくなります。今回は実際にキャンパス近くの山に入り、すでに切ってある杉の木から小さく細いものを伐りだして粉砕機に入れてチップを作製しました。木を切るときに初めてチェーンソーを扱わせてもらいました。使用したのは電動のチェーンソーで、これも環境に配慮してのことです。このバイオマス発電が広まれば環境もよくなり、林産業の活性化も見込めます。さらに、山に囲われた地域では地域活性化も見込めると思います。

次にイチゴのビニールハウスです。このビニールハウスの骨組みは保温に優れた木製の物を使用しています。保温にはバイオマス発電で発生した熱を利用しています。このビニールハウスでは受粉を蜜蜂で行っている以外の温度、水量、肥料の量の調整だけでなくLEDを使用して日射量の調整をAIを利用して行っています。実際に今回ビニールハウスに見学に行った際にイチゴ第一号を見せてもらいました。将来、AIやロボットに仕事を任せる時が待っていると改めて実感しました。しかし、AIなどに完全に頼るのではなく技術や知識を絶やさずに記録を残しておくことで数百年後に誰かが気づいて改良、効率化できる方法を探す事が重要だと思いました。今回の見学会で新たな技術に触れられて良い経験になりました。実際にエンジニアリングコンテキスト1Bの授業で習った内容が出てきて理解がより深まりました。

佐藤 俊太朗

Hello, I am Shuntaro Sato who is first year student of department of science and technology.

I thought that I could see beautiful autumn leaves in October, then suddenly I could see snow at the Hakusanroku campus. It has become the season for eating mikans indoors.

The other day, I went on a tour of the biomass power generation that is researched by Kanazawa Institute of Technology. The heat generated during the biomass power generation is sent to a strawberry green house. Biomass power generation consumes a lot of chips of wood. We use it based on the concept of carbon neutral. Carbon neutral is the idea that “if carbon dioxide emissions and absorption are the same, it is eco-friendly”. We make a cycle of planting young trees with high carbon dioxide absorption and generating electricity using old trees with low carbon dioxide absorption. By this, areas of forest which the part where human have touched becomes the border between humans and animals such as bears, monkeys and boars. In addition, we can expect activation of local forestry.

This time, we actually entered a mountain near the campus, cut small thin pieces from the already cut cedar trees, and put them in a crusher to make chips. This was the first time I saw a chainsaw cutting a tree. I used an electric chainsaw, which is also environmentally friendly. If this biomass power generation spreads, the environment will be better and the forestry can be activated. In addition, I think that regional revitalization can be expected in areas surrounded by mountains.

Next is the strawberry greenhouse. The frame of this greenhouse is made of wooden materials with excellent heat insulation. The heat generated from biomass power generation is used for heat insulation. In addition to adjust the temperature, volume of water, and amounts of bees, this greenhouse uses LED lights to adjust the amount of solar radiation. When I went to the greenhouse this time, I was shown the first strawberry. In the future, I realized again that it was time to leave AI and robots to work. However, instead of relying entirely on AI, I thought it was important to find a method that could be recognized and improved by someone after hundreds of years by keeping a record of the technology and knowledge. It was a good experience to be exposed to new technologies at this tour. The contents learned in the class of Engineering Context 1B actually came out and deepened my understanding.

Shuntaro Sato

国際理工学科一年の佐藤 俊太朗です。

国際理工学科一年の佐藤 俊太朗です。

10月頃に綺麗な紅葉が見れたと思っていたら、既に白山麓キャンパスでは雪が降っているのを確認でき、家で食べるみかんが美味しい季節になってきました。

先日、金沢工業大学が白山麓キャンパスで実験を行っているバイオマス発電と、バイオマス発電の際に発生した熱を利用したイチゴのビニールハウスの見学に参加しました。バイオマス発電には木を粉々にしたチップを使用します。カーボンニュートラルという考え方をもとに木製のチップを使用して発電を行っています。カーボンニュートラルというのは、「二酸化炭素の排出量と吸収量が同じであればエコ」という概念です。二酸化炭素吸収量が少なくなった古い木を燃料に発電し、二酸化炭素吸収量の高い若い木を植林するサイクルを作ります。これによって、森や林で人の手が入った部分が境界線となり、最近白山麓キャンパス周辺で目撃されている熊などの野生動物が人里に下りて来なくなります。今回は実際にキャンパス近くの山に入り、すでに切ってある杉の木から小さく細いものを伐りだして粉砕機に入れてチップを作製しました。木を切るときに初めてチェーンソーを扱わせてもらいました。使用したのは電動のチェーンソーで、これも環境に配慮してのことです。このバイオマス発電が広まれば環境もよくなり、林産業の活性化も見込めます。さらに、山に囲われた地域では地域活性化も見込めると思います。

次にイチゴのビニールハウスです。このビニールハウスの骨組みは保温に優れた木製の物を使用しています。保温にはバイオマス発電で発生した熱を利用しています。このビニールハウスでは受粉を蜜蜂で行っている以外の温度、水量、肥料の量の調整だけでなくLEDを使用して日射量の調整をAIを利用して行っています。実際に今回ビニールハウスに見学に行った際にイチゴ第一号を見せてもらいました。将来、AIやロボットに仕事を任せる時が待っていると改めて実感しました。しかし、AIなどに完全に頼るのではなく技術や知識を絶やさずに記録を残しておくことで数百年後に誰かが気づいて改良、効率化できる方法を探す事が重要だと思いました。今回の見学会で新たな技術に触れられて良い経験になりました。実際にエンジニアリングコンテキスト1Bの授業で習った内容が出てきて理解がより深まりました。

佐藤 俊太朗

Hello, I am Shuntaro Sato who is first year student of department of science and technology.

I thought that I could see beautiful autumn leaves in October, then suddenly I could see snow at the Hakusanroku campus. It has become the season for eating mikans indoors.

The other day, I went on a tour of the biomass power generation that is researched by Kanazawa Institute of Technology. The heat generated during the biomass power generation is sent to a strawberry green house. Biomass power generation consumes a lot of chips of wood. We use it based on the concept of carbon neutral. Carbon neutral is the idea that “if carbon dioxide emissions and absorption are the same, it is eco-friendly”. We make a cycle of planting young trees with high carbon dioxide absorption and generating electricity using old trees with low carbon dioxide absorption. By this, areas of forest which the part where human have touched becomes the border between humans and animals such as bears, monkeys and boars. In addition, we can expect activation of local forestry.

This time, we actually entered a mountain near the campus, cut small thin pieces from the already cut cedar trees, and put them in a crusher to make chips. This was the first time I saw a chainsaw cutting a tree. I used an electric chainsaw, which is also environmentally friendly. If this biomass power generation spreads, the environment will be better and the forestry can be activated. In addition, I think that regional revitalization can be expected in areas surrounded by mountains.

Next is the strawberry greenhouse. The frame of this greenhouse is made of wooden materials with excellent heat insulation. The heat generated from biomass power generation is used for heat insulation. In addition to adjust the temperature, volume of water, and amounts of bees, this greenhouse uses LED lights to adjust the amount of solar radiation. When I went to the greenhouse this time, I was shown the first strawberry. In the future, I realized again that it was time to leave AI and robots to work. However, instead of relying entirely on AI, I thought it was important to find a method that could be recognized and improved by someone after hundreds of years by keeping a record of the technology and knowledge. It was a good experience to be exposed to new technologies at this tour. The contents learned in the class of Engineering Context 1B actually came out and deepened my understanding.

Shuntaro Sato

現在1年生が履修しているEngineering Context IBでは、エネルギーを題材にした授業が行われています。毎回様々な発電技術や各国のエネルギー政策を取り上げながら、技術には光と影があることを踏まえた技術者倫理を学生たちは学んでいます。

現在1年生が履修しているEngineering Context IBでは、エネルギーを題材にした授業が行われています。毎回様々な発電技術や各国のエネルギー政策を取り上げながら、技術には光と影があることを踏まえた技術者倫理を学生たちは学んでいます。

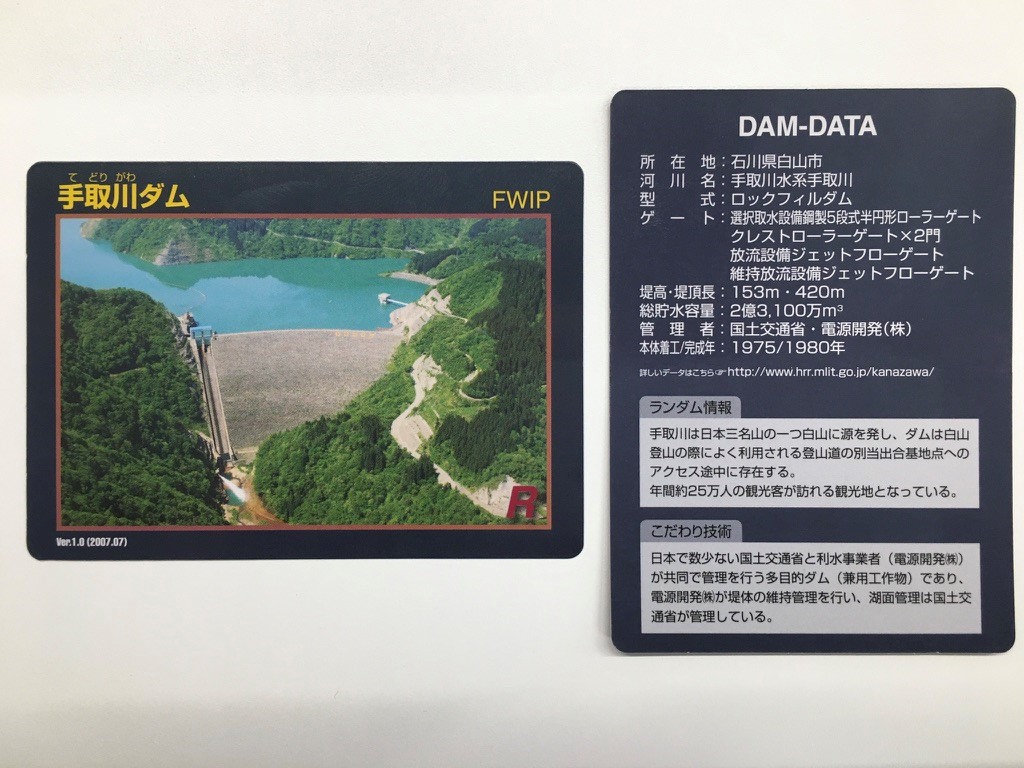

この授業の一環で、白山麓キャンパスの近くにあるJPower手取川第一発電所の見学を行いました。この見学会は今年で2回目ですが、年々バージョンアップされています。JPowerの田中所長から、最初にダムカードが配られ、ダムの分類と手取川ダムの特徴をわかりやすく解説して頂きました。手取川ダムは日本で4番目のロックフィル型ダムで、運転開始から40年、水力発電のみならず洪水調整、上水道用水、工業用水など様々な役割を担っています。1時間ほどの講義の後、ダムの上部に移動し、巨大なダムの迫力を体感しました。気温が低く小雨が降る生憎の天気でしたが、美しい紅葉に彩られた手取湖を眺めながら、ユーモア溢れる田中所長のお話を楽しく聴講することができました。

山崎俊太郎

In the first-year student's "Engineering Context IB" class, we are currently studying about energy. Each class we pick up various power generation technology and different countries' energy policies, and discuss the good and bad of technological advancement from an ethical stand point.

Recently, we took a trip to the JPower Tedori River Dam 1 near the Hakusanroku campus. This was our second visit to the dam. However, it is evolving each year. First, Mr. Tanaka, the chief manager of JPower, distributed dam cards and gave a lecture about different types of dams and the characteristics of Tedori River Dam. Tedori River Dam is the fourth rock-fill dam in Japan and has served not only as a water-power generator, but also as adjustment for floods, and provider for waterworks and construction water. After the lecture, we moved to the top of the huge dam to see the spectacular view. Sadly, it was chilly and drizzling, but we enjoyed the beautiful panorama of Tedori Lake decorated with colored autumn mountains as we listened to Mr. Tanaka's humorous explanation.

Shuntaro Yamazaki

現在1年生が履修しているEngineering Context IBでは、エネルギーを題材にした授業が行われています。毎回様々な発電技術や各国のエネルギー政策を取り上げながら、技術には光と影があることを踏まえた技術者倫理を学生たちは学んでいます。

現在1年生が履修しているEngineering Context IBでは、エネルギーを題材にした授業が行われています。毎回様々な発電技術や各国のエネルギー政策を取り上げながら、技術には光と影があることを踏まえた技術者倫理を学生たちは学んでいます。

この授業の一環で、白山麓キャンパスの近くにあるJPower手取川第一発電所の見学を行いました。この見学会は今年で2回目ですが、年々バージョンアップされています。JPowerの田中所長から、最初にダムカードが配られ、ダムの分類と手取川ダムの特徴をわかりやすく解説して頂きました。手取川ダムは日本で4番目のロックフィル型ダムで、運転開始から40年、水力発電のみならず洪水調整、上水道用水、工業用水など様々な役割を担っています。1時間ほどの講義の後、ダムの上部に移動し、巨大なダムの迫力を体感しました。気温が低く小雨が降る生憎の天気でしたが、美しい紅葉に彩られた手取湖を眺めながら、ユーモア溢れる田中所長のお話を楽しく聴講することができました。

山崎俊太郎

In the first-year student's "Engineering Context IB" class, we are currently studying about energy. Each class we pick up various power generation technology and different countries' energy policies, and discuss the good and bad of technological advancement from an ethical stand point.

Recently, we took a trip to the JPower Tedori River Dam 1 near the Hakusanroku campus. This was our second visit to the dam. However, it is evolving each year. First, Mr. Tanaka, the chief manager of JPower, distributed dam cards and gave a lecture about different types of dams and the characteristics of Tedori River Dam. Tedori River Dam is the fourth rock-fill dam in Japan and has served not only as a water-power generator, but also as adjustment for floods, and provider for waterworks and construction water. After the lecture, we moved to the top of the huge dam to see the spectacular view. Sadly, it was chilly and drizzling, but we enjoyed the beautiful panorama of Tedori Lake decorated with colored autumn mountains as we listened to Mr. Tanaka's humorous explanation.

Shuntaro Yamazaki